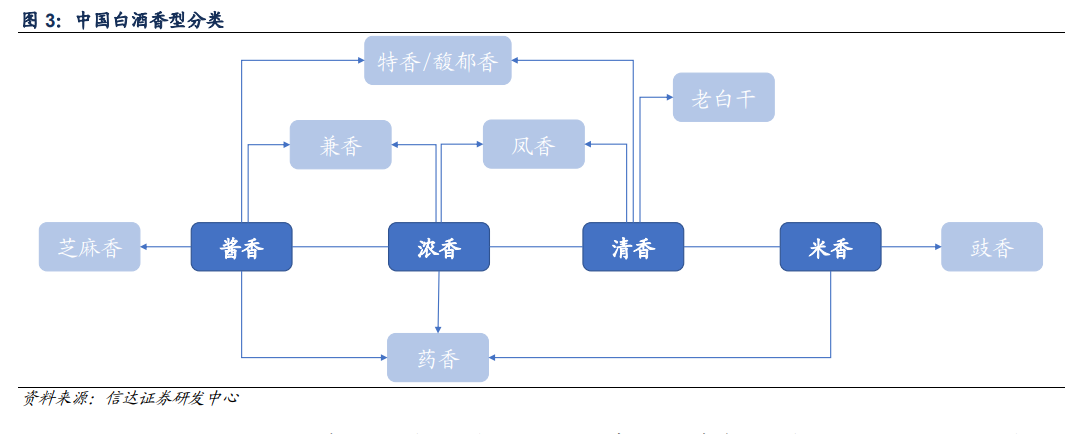

黃酒一度是酒類消費的主流,元朝后白酒開始出現。在白酒的產生過程中,蒸餾技術是一個必要條件,而完善的蒸餾技術直到元朝才出現,此前我國古代人喝的基本是黃酒。因為酒精度太高,白酒在當時并不受歡迎,而釀造成本更高,保管更不容易的黃酒才一直是中國上流社會最喜歡的,那時候的黃酒比高粱酒要貴好幾倍,有“黃酒價貴買論升、白酒價賤買論斗”的說法。我國古代對糧食釀酒一直有著非常嚴格的監管,但高粱不是口糧,所以不是監管重點,加上蒸餾技術產生后,高度酒一年四季都可以釀制,而且容易保存,加上度數高,喝著來勁快,深得底層勞動人民喜愛,因此高粱酒從明朝開始逐才漸發展起來。到了清末的時候,連年戰亂加上外國入侵,農業生產遭到了極大破壞,人連飯都吃不上,更不可能拿米去釀酒了,所以當時的上流社會也喝不上黃酒了。但無論生活好壞,人總是要喝點的,于是便宜的高粱酒就越來越普及了,逐漸的一些上流社會也開始喝高粱酒了。

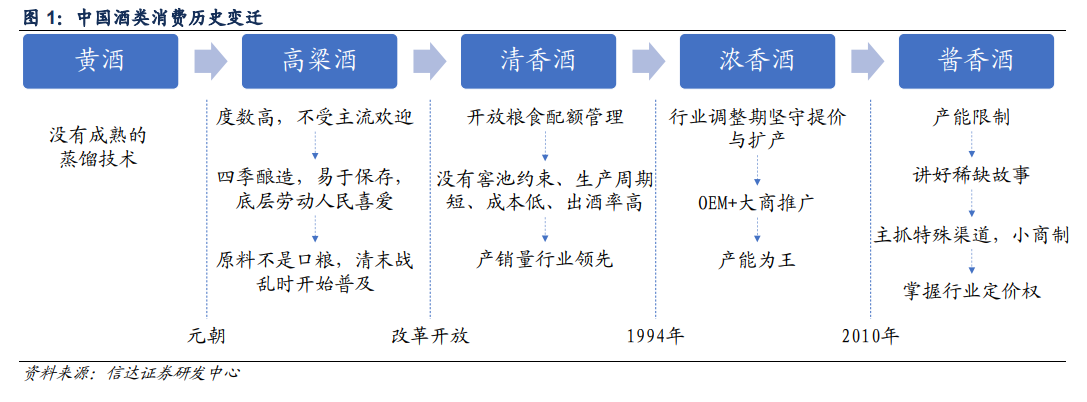

計劃經濟轉向市場經濟,清香產量占優。新中國成立初期,物資整體短缺,國家統購統銷,企業按計劃生產。1951 年白酒成為專賣品,被嚴格納入計劃管理。1978 年,聯產承包責任制的推行,國內糧食供給快速增加,這使得釀酒成為消化糧食的一大出路。到 1984年,在許多行業都出現計劃市場“雙軌制”的背景下,政府對釀酒行業的改革也開始了。一個關鍵性的變化,就是不再對酒企調撥糧食,同時,為了彌補市場價格體系下,酒廠采購成本上升,政府將白酒的稅率從 60%降到 30%,并放開生產指標配額管理,名酒產能擴張浪潮源起。由于清香工藝沒有窖池約束,生產周期短、成本低、出酒率高,1985 年汾酒成為全國第一家產能破萬噸的酒企,銷量在市場中遙遙領先。

逆境堅守提價與擴產,濃香步入產能為王時代。1988 年 7 月,國家統一放開 13 種名酒價格,實行市場調節,白酒企業開始自主經營、自負盈虧。1989 年,中央政府收緊了貨幣政策,同時限制政務消費,要求“名酒不上桌”,白酒消費需求迅速下滑,酒企也相繼下調產品價格來適應市場。經過三年調整后,白酒行業迎來了繁榮發展期。處于行業改革洪流中的五糧液,管理層選擇走漲價的高端化路線,并在提價的同時繼續擴產。在整個九十年代,五糧液總共實現了3次擴產,在把產能擴充到9萬噸水平的同時,定價也提價到百元以上。高端化路線,只是五糧液邁向行業龍頭的第一步,真正奠定行業龍頭地位的,是五糧液OEM 貼牌產品推廣和渠道的大商制模式。為消化自身過量產能,提高產能利用率,擴大營收規模,1994 年推出 OEM 和買斷經營模式,五糧液進入快速發展軌道。五糧液產能從 94年的 9 萬噸快速擴展至 2002 年的 20 萬噸,產能的擴張和濃香工藝的特點使得五糧液高低端酒大幅放量,為其快速發展、奪得“酒王”地位奠定了扎實的產能基礎。