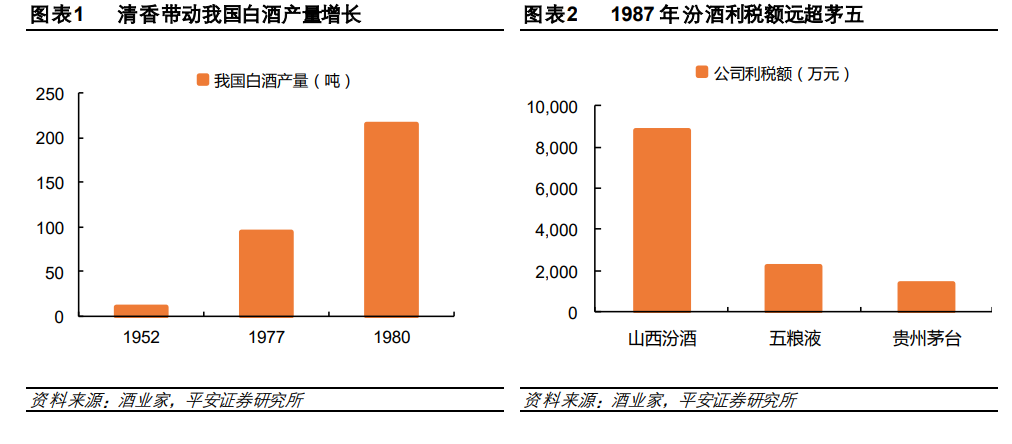

上世紀 90 年代之前,清香型白酒在我國白酒市場中占據了絕對的龍頭地位。據糖酒快訊報道,60年代清香型白酒產量占行業總產量的 70%,達歷史巔峰水平。清香型白酒內呈一家獨大格局,汾酒的產能占清香型白酒總產能的 45%。在消費需求被抑制的計劃經濟時代,山西汾酒作為“國酒之源,清香之祖”長時間雄踞我國白酒市場,憑借其產量優勢有效滿足了居民的白酒消費需求,帶動我國白酒產量實現躍階式增長,自 1952年的 10.8噸增長至 1980年的 215噸。據汾酒集團官網顯示,1987年,汾酒廠成為山西省第二利稅大戶,白酒產量突破 1萬噸。1994年,山西汾酒在上海證券交易所成功掛牌上市,成為山西省的首只上市股票,同時也是白酒行業的首只上市股票,確立汾酒在白酒行業的領袖地位。

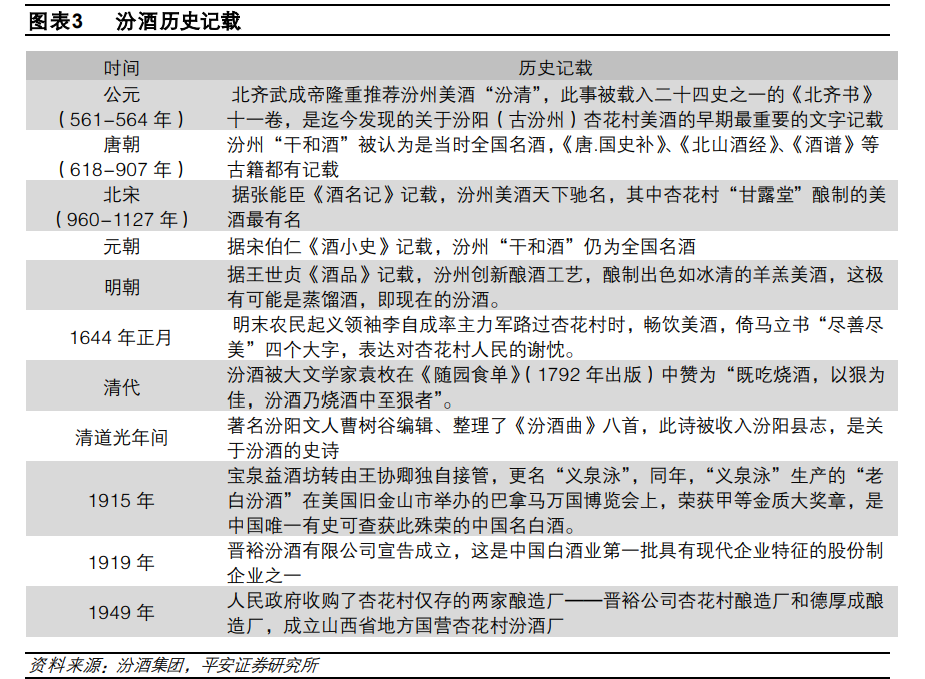

清香型白酒是我國歷史最為悠久的白酒香型,1982年杏花村遺址出土了仰韶文化中晚期的釀酒發酵容器小口尖底甕,表明杏花村釀酒業在 6,000 多年前就已出現。據《北齊書》記載,北齊武成帝高湛從晉陽寫給河南康舒王孝瑜的植中說道,“吾飲汾清二杯,勸汝于鄴酌兩杯”。當時的汾清還屬于黃酒,自宋代發明蒸餾設備后就逐漸演變為了清香型白酒。清代雍正、乾隆年間,山西清香型汾酒的制曲和生產工藝已經傳入陜西,很快又由陜西傳入四川,其釀酒之法隨著晉商的南北奔走流傳到長城內外、大江南北。“借問酒家何處有,牧童遙指杏花村”,晚唐詩人杜牧筆下的杏花村被世人廣泛流傳,汾酒的名酒屬性蜚聲于海內外。

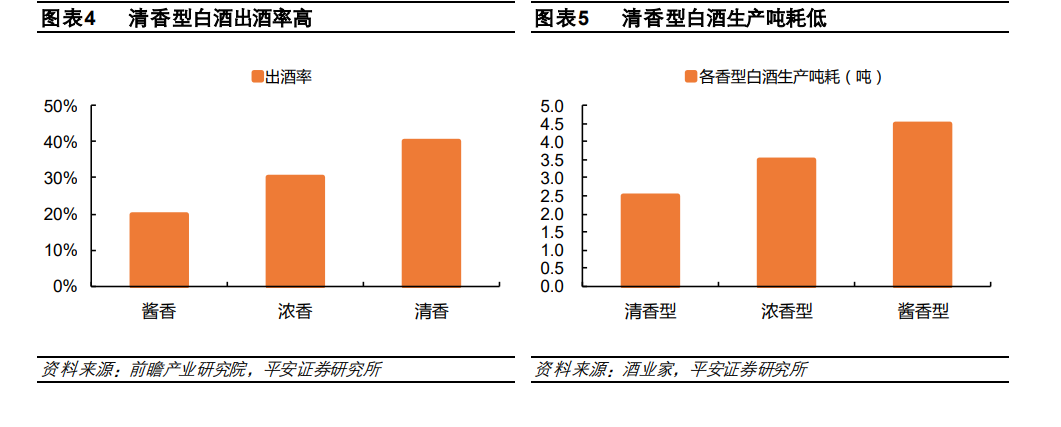

低耗糧高出酒率,具有擴產優勢。上世紀八十年代的計劃經濟時期,白酒生產釀造被國家嚴格管控。清香型白酒得益于其耗糧低、成本低的特點,滿足了物質短缺時代下居民的白酒消費需求。相比其他香型,清香型白酒可以用最少的原材料在短時間內實現產能的迅速擴張,主要歸因于其:①出酒率高,清香型白酒的出酒率接近 40%,顯著高于濃香的 30%和醬香的 20%;②生產周期短,無論是在發酵周期還是貯存時間上,清香型白酒都低于其他兩種香型;③耗材少,清香型白酒的噸耗一般為 2-2.5萬噸,顯著低于濃香的 4.5萬噸和醬香的 3-3.5萬噸。在白酒價格還沒完全放開的時期,茅臺、五糧液、老窖特曲、汾酒、劍南春等白酒的價格相差不大,因此率先擴大產能規模就能搶占更多的市場份額。得益于出酒率高、發酵周期短、貯酒時間短、耗材少的特點,清香型白酒實現迅速擴產,成為了屆時酒廠數量最多、分布最廣、銷量最大的白酒香型。