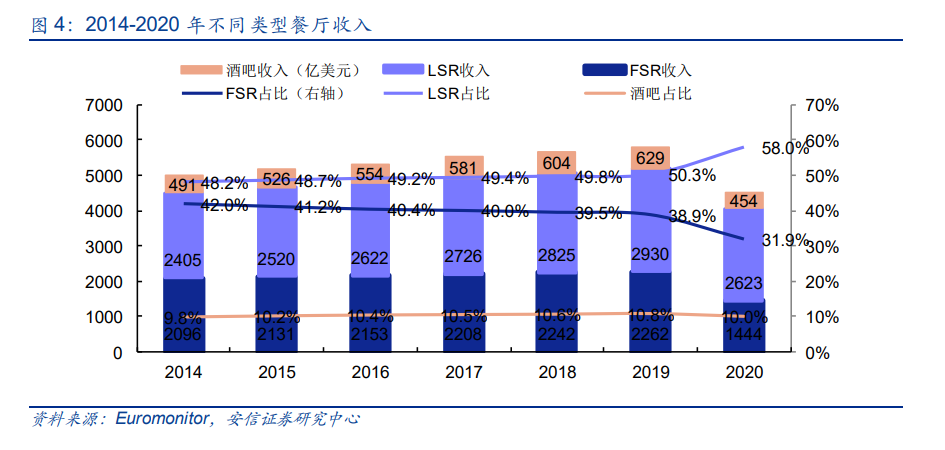

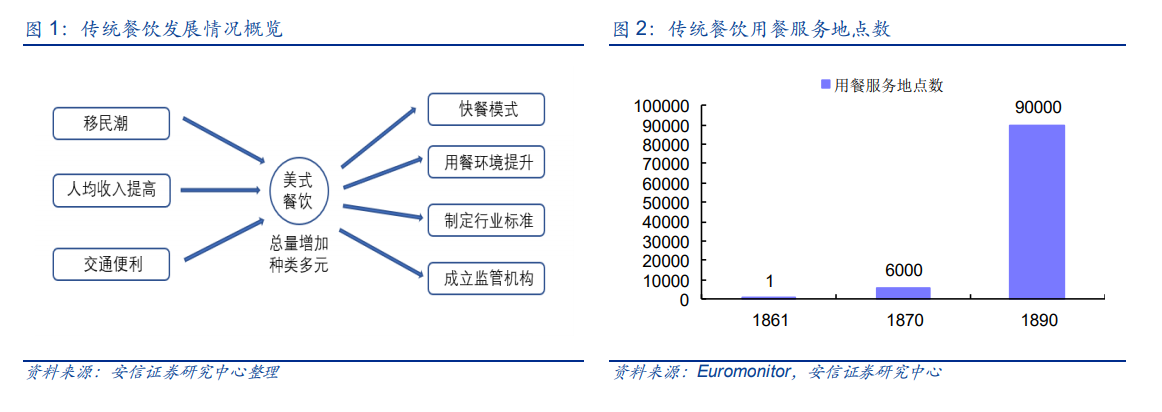

傳統餐飲(20 世紀 20 年代之前):餐飲業總量增加,種類多元,由傳統向規范化進步。1685 年南北戰爭結束后,美國廢除奴隸制,大量勞動人口被解放,催生一批低價餐館的誕生。1880 年前后,美國迎來移民潮,大量歐洲移民涌入美國,增加了美國人口密度,為餐飲業發展帶來了集聚效應。在 19 世紀 90 年代,美國 GDP 已經超過英國成為世界第一,人均收入也隨之提高,美國民眾的餐飲消費能力顯著提升。同時,在這一時期。美國鐵路和公路運輸網日趨密集,在 19 世紀末已經超過英法德之和,這為產品運送和外出就餐提供了便利。這些因素促成了在這一時期美國餐飲業總量快速增加,截至 1890 年,用餐服務地點數超過 90000 家。同時移民潮也使餐飲產品種類更加多元,中餐館、墨西哥餐廳等餐廳形態在這一時期開始出現。美國傳統餐飲在這一時期逐漸向規范化轉變。在生產管理技術方面,快餐模式成為可能。在用餐環境方面,新興中產階級推動用餐環境由室內沙龍聚會向餐廳逐漸 轉變。在 行業標 準方面 ,1919 年,美國 餐飲協 會( National RestaurantAssociation)成立,之后積極協調指定行業規范,促進餐飲業進一步發展。在行業監管方面,1906 年,美國藥品食品監督管理局(Food and Drug Administration)成立,規范餐飲市場環境。

現代餐飲(20 世紀 20 年代-20 世紀末):餐飲消費需求增長,連鎖經營模式流行。1920 年美國頒布禁酒法案,迫使餐廳將經營重心從高利潤酒水服務轉移至餐飲服務本身,中低檔餐廳大量產生。二戰帶來了 1700 萬工作崗位增加,數百萬女性進入勞動力市場,亦為餐飲業提供了新增勞動人口。這一時期的餐飲發展從供給端和需求端均有所創新。在供給端,冷鏈加工工藝帶來了提升了食品的保存期,促進了餐飲供應鏈的改善,提升了餐飲企業的效率。特許經營商業模式營造了良好的品牌效應,鎖定了消費習慣,有力推動快餐企業發展。在需求端,二戰之后的“嬰兒潮”迅速創造了大量外出就餐需求,1946-1964 年新生人口高達 7600 萬人,占美國成年人口的 35%。20 世紀 60 年代,隨著美國城市結構由市區生活進入郊區生活,且汽車普及率提升,人們逐漸形成 drive-through 消費模式。在這些因素的影響下,美式快餐巨頭紛紛在 20 世紀 50-70 年代成立,并進入高速發展的黃金期。

新興餐飲業(21 世紀初至今):消費習慣發生變化,快捷休閑餐廳快速發展,千禧一代主導美國餐飲業變革。千禧一代更加頻繁地選擇去餐廳就餐,53%的千禧一代每周外出就餐一次,對休閑正餐和快捷休閑餐廳的偏好明顯高于其他人群。同時他們對天然食材更加偏愛,新鮮、較少加工產品成為他們的首選目標。千禧一代還熱衷互聯網,擁有多個餐廳 app。而隨著餐飲消費習慣的變化,快捷休閑餐廳逐漸興起。以 Chipotle 為典型代表的快捷休閑餐廳更加關注食品健康,環境衛生,營養均衡,食材品質等方面,并且率先為消費者提供定制化食品,滿足更多消費者偏好,超越快餐類品牌獲得廣泛的消費者基礎。