大閘蟹產量較穩定,產業規模不斷擴大,產區集中分布在南方地區。根據中國漁業統計年鑒,我國每年大閘蟹總產量基本維持在 80 萬噸,產業規模 2016年為 648 億元,2017 年約為 778 億元,年增速約 20%,2018 年有望達到 970-1000億元。產地上,南方較為集中,南北產量比約為 8:2。大閘蟹的十大產區中,固城湖、洪澤湖、太湖、高郵湖、陽澄湖產區都在江蘇,江蘇總產量約占全國的 44%。除江蘇外,南方地區中湖北、安徽也分布有大閘蟹的重要產區,例如湖北的梁子湖、武昌湖產區和安徽的五河產區等。北方的蟹產量占比較小,主要產蟹區有遼寧盤錦、山東黃河口等。

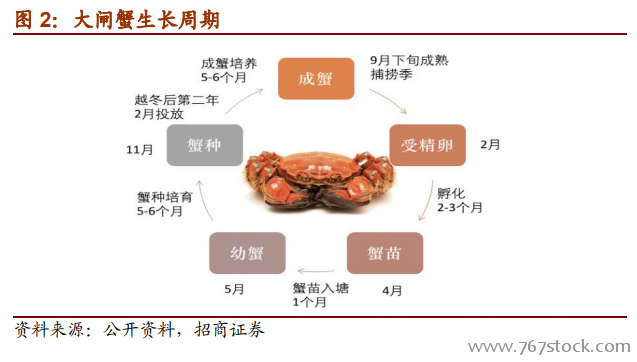

大閘蟹的養殖從胚胎到成蟹要經歷兩年時間。從受精卵孵化到蟹苗發育完成需要 2 個月左右,蟹苗入塘后大概 1 個月成長為幼蟹,再經過 5-6 個月的時間從幼蟹培育成蟹種。經過挑選的優良蟹種被運送到各地進行成蟹培育,大約在第二年 2 月左右投放蟹種,經過 5-6 個月,蟹殼由黃變綠生長為成蟹。9 月下旬逐漸成熟,進入捕撈季。

生長周期長的特點會間接影響到大閘蟹產量和價格。除了當年的大閘蟹產量和價格與上一年蟹苗的產量和價格有關之外,大閘蟹一般在中秋左右上市,部分商家會采取預售的模式,在大閘蟹正式上市前 20 天左右開放預訂,從而提前鎖定買家、收回部分成本。實際銷售時,大閘蟹的規格、口感等也有可能由于后期生長過程中的天氣而受到影響。

各產區受到不同的生態政策、污染事件等影響,今年的養殖情況有所不同。在江蘇,由于漁業轉型升級,全省十大湖泊網圍面積由 2008 年的 140 萬畝壓縮到目前的 80 萬畝,也使得大閘蟹養殖面積不斷減少。其中最受歡迎的陽澄湖大閘蟹養殖面積從 2017 年起減少到 1.6 萬畝,今年總產量預計為 1600 噸,較去年的 1500 噸略有增加。太湖目前有 4.5 萬畝大閘蟹養殖基地,年產量可達 3000 噸產量,為了防止太湖水污染,明年 6月底前將全面拆除 4.5 萬畝太湖圍網養殖,改為標準化池塘養殖。江蘇大閘蟹出產最多的區域為興化和高淳,今年興化大閘蟹的產量預計在 8 萬噸左右,高淳則為 1.73 萬噸。

今年超過 8 成的陽澄湖養殖戶都使用了增氧技術。大閘蟹生長需要足夠的氧氣, 但遇到低氣壓和缺氧等情況,會直接影響大閘蟹的生長, 如果高溫季節嚴重缺氧,大閘蟹很容易死亡。據了解今年超 8 成的陽澄湖養殖戶在養殖過程中使用了增氧設施,此舉不但可以提高大閘蟹的成活率,而且有利于增加產量。