社區團購:長沙紅星水果批發市場初現模型,其歷史發展大概分為四個階段。長沙紅星水果批發市場是社區團購起源地之一,其最初發起目的為讓顧客可以通過微信群了解當天可售水果、價位并方便購買;隨著用戶、微信群數量增加,用戶提出紅星水果批發市場處于長沙最南邊,地理位置不太方便的問題,由此微信群開始分化為東西南北四個分部,員工每晚下班時間為其居住小區附近的下單顧客配送商品,由顧客到配送地點自提,以公司八個員工以家里寶媽為起點,逐步建立以小區為單位的微信群,并形成社區團購的最初雛形。在這個雛形中,“團長及用戶、供應鏈、物流倉儲配送、基礎工具”為四個基礎要素;從八個微信群開始,經歷 2017/2019/2020 年為界限的四階段起伏變化,至最終引爆一二級市場,優質企業圍繞四大要素不斷進化,進而對國內生鮮及非生鮮流通方式帶來變革。

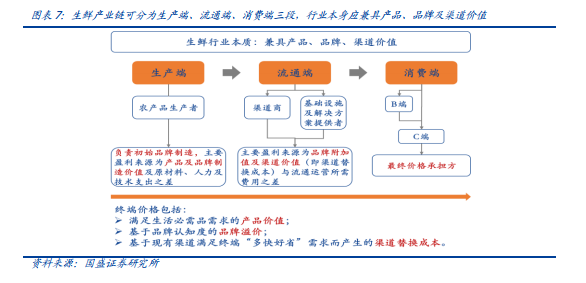

生鮮產業鏈可分為生產端、流通端、消費端三段,行業本身應兼具產品、品牌及渠道價值。生鮮行業從產業鏈構成來看,可大體分為三段,各環節功能側重有所不同:1)生產端,即農產品生產者,負責初始品牌制造,主要盈利來源為產品及品牌制造價值及原材料、人力及技術支出之差;2)流通端,包括生鮮從生產端到消費端流通所需經過的所有渠道商與基礎設施及解決方案提供者,主要盈利來源為品牌附加值及渠道價值(即渠道所承擔功能的替換成本)與流通運營所需費用之差;3)消費端,為最終價格承擔方,按類型可分為 B 端及 C 端兩類,但若以價格承擔角度將包括餐廳、商販在內的 B 端商戶產業鏈延長到末端,C 端仍然為消費端主流。整體來看,從生產端到消費端,生鮮行業兼具產品、品牌、渠道價值,即消費者最終支付價格應包括:1)滿足生活必需品需求的產品價值;2)基于品牌認知度的品牌溢價;3)基于現有渠道滿足終端“多快好省”需求而產生的渠道替換成本。

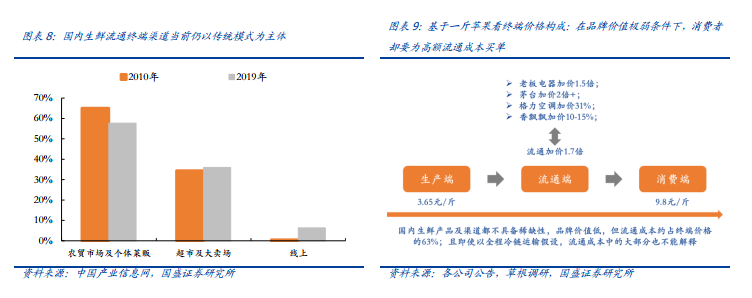

基于一斤蘋果看國內生鮮產業鏈終端價格構成:在品牌價值極弱條件下,消費者卻為高額流通成本買了單。國內生鮮流通終端渠道當前仍以傳統模式為主體:據中國產業信息網,2019 年,農貿市場及個體菜販占比 58%(2010 年占比約 65%),大賣場及超市占比 36%(2010 年占比約 34.4%),電商占比約 6.3%(2010 年占比約 0.5%)。以一斤在上海售賣的陜西蘋果為例(假設終端流通渠道為農貿市場)去看生鮮終端價格構成:據第三方數據及草根調研,陜西農戶售價約 3.65 元/斤,同期上海終端農貿市場售價約 9.8元/斤,也就是說,這斤蘋果終端價格中的近 63%被流通成本所占據。這本身非常奇怪,原因在于:從消費者角度來看,國內生鮮產品及渠道本身都不具備稀缺性,在當前品牌價值極弱條件下,替代性其實相對較高;但是,在充分競爭的市場條件下,消費者居然最終愿意支付高額流通成本,而且即使以全程冷鏈運輸做假設,該項流通成本中的大部分也不能被解釋。為此我們嘗試進一步分解這斤蘋果的產業鏈,并細拆其終端價格構成。