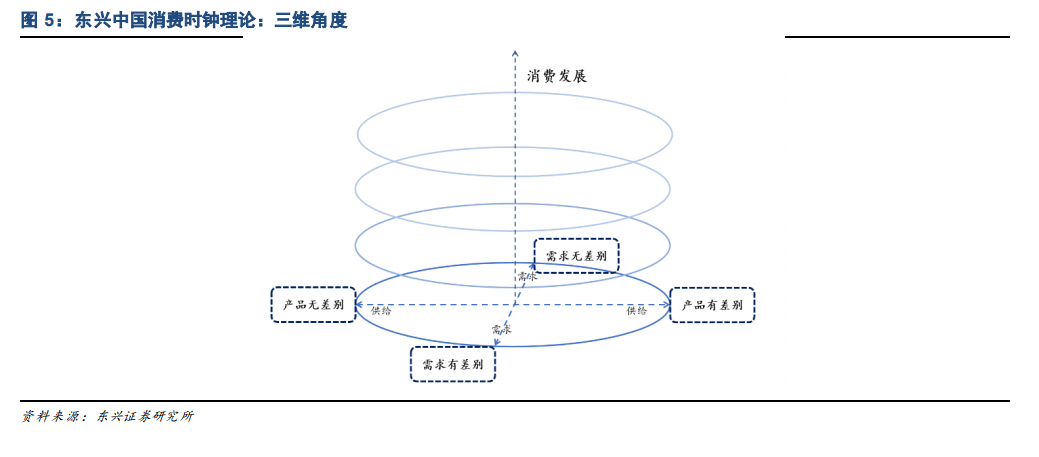

一切緣來供給和需求,生產力和生產關系。在商品經濟社會,生產力決定了供給水平,需求決定了消費層次。消費是生產者與需求者間進行互動的直接體現,商品在等價交換原則下由生產方過渡到需求方的過程便形成了消費。研究消費,本質就是研究供給和需求。我們從供需理論、歷史發展等角度對消費進行剖析、歸納、提煉、延申,整理出圍繞消費這一人類社會重要活動的多視角、多維度的發展規律,以此建立“東興中國消費時鐘理論”,這個理論將指導整個大消費的研究體系,形成立體化的研究框架。消費時鐘的理論基礎是生產力和生產關系,生產力決定著生產關系,即每一種現實的生產關系都是建立在一定性質和水平的生產力的基礎之上的;生產關系對生產力有反作用,即生產關系的變遷在一定程度上倒逼生產力的變革。這一相互關系可以用社會生產總過程來表述,社會生產的總過程包括生產、交換、分配和消費,其中生產是起點,交換和分配是中介環節,消費是終點,起點和終點之間相互影響,共同推動生產力和生產關系向前發展。

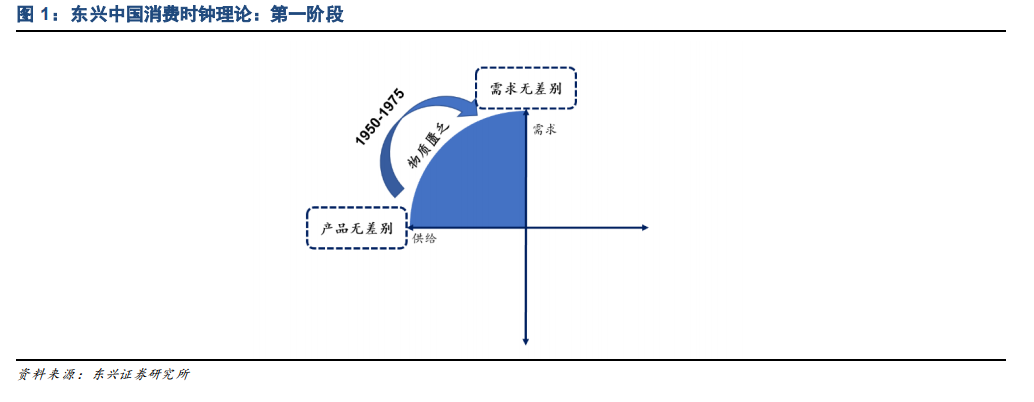

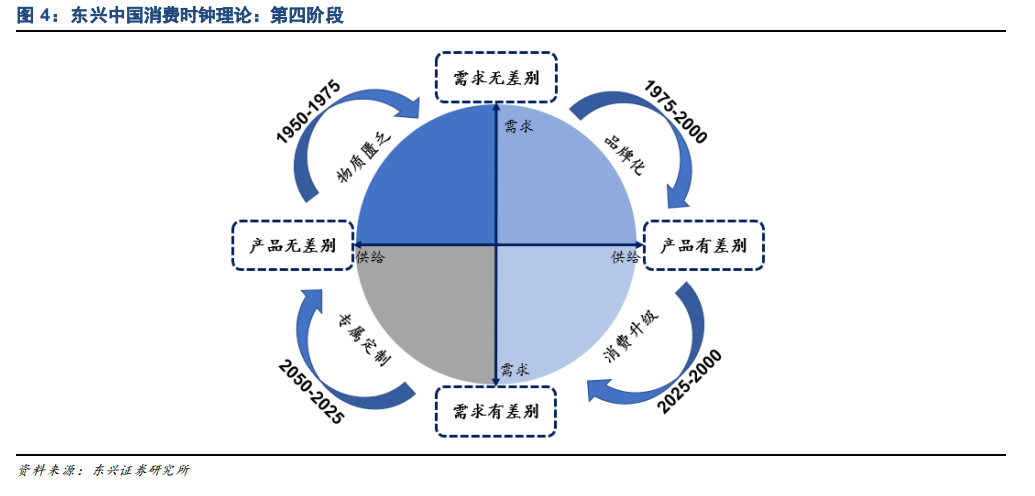

不同時期消費驅動力不同,供給和需求彼此相互影響主導消費模式的轉變。根據社會生產力發展程度的不同,消費結構也有所不同。如果我們從 1950 年開始劃分(1949.10.1 建國,1950 年為第一個完整年),我們先后經歷了“大災荒”、改革開放、加入 WTO、互聯網時代等,生產力要素不斷進步,供給和需求相互驅動。“東興中國消費時鐘”可以以 25 年為一個周期,分為四個階段。

品牌化改變了“需求無差別”的現狀,供給逐步“有差別”。1985-1998 年是我國消費發展起承轉合的關鍵期,在這一階段,消費市場基本擺脫“短缺經濟”掣肘,完成了從“賣方市場”向“買方市場”的轉變,以家電的廣泛推廣和應用為典型特征,展開了我國消費新一輪升級周期。