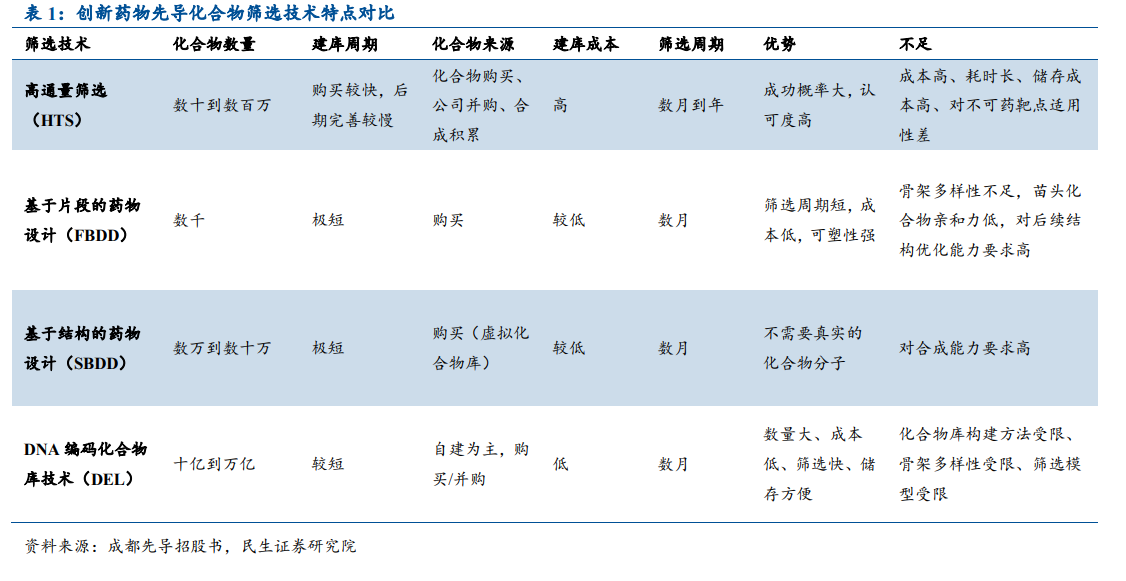

早期藥物篩選技術平臺是創新藥物的“種子孵化器”。活性化合物(Active ingredient)專利是創新藥申報專利中最核心最具價值的專利,活性化合物專利到期后仿制藥才能上市,me-too 類創新藥也需要詳細分析“原研創新藥”的核心化合物專利從而有效繞過其被專利保護的所有化合物結構式。因此可以看出早期藥物篩選技術是原研創新藥物研發的“種子孵化器”,奠定整個創新藥活性化合物骨架。正如我們 DEL 行業深度報告《從 DEL 看藥物篩選平臺的商業路徑選擇—DNA 編碼化合物庫藥物篩選技術行業深度報告》中總結的那樣,目前 HTS、FBDD、SBDD、DEL 等藥物篩選技術奠定了整個原研創新藥發展基礎,未來也將有很大的發展前景,高溢價服務變現和產品變現會成為這些早期藥物發現平臺型企業未來發展的兩條路徑。

創新藥研發外包行業正在發生變化:MNCs 早期藥物篩選因效率開始尋求外包,新興Biotech 因效率和成本尋求外包。如我們所知,有著數百年豐富創新藥研發經驗 MNCs 在最早進行創新藥物研發時均采用自主研發的模式,MNCs 會花費大量的人力物力去搭建早期藥物篩選平臺以及豐富化合物庫(HTS 仍然是 MNCs 進行創新藥篩選的最主要手段),從而在后續創新靶點藥物開發中占據高地。但是我們發現原研創新藥物研發正在發生變化,大量的 biotech迅速崛起,這些 biotech 在與 MNCs 競爭時更關注成本和效率,因此對創新藥物研發的各項環節都有較強的外包訴求,而 MNCs 也開始重新評價創新藥物研發的效率問題以搶占先發優勢,早期藥物發現外包率也在不斷提升。從 Nuevolution、X-Chem 和成都先導等客戶結構也可以很明顯看到像輝瑞、強生、諾華和默沙東等 MNCs 也在尋求早期藥物篩選 CRO 的合作,加速創新藥研發效率。同樣的在 SBDD 領域具有競爭力的維亞生物也有很多 MNCs 客戶(公司招股書顯示全球前 10 大藥企中 9 家為其客戶),我們建議關注這種早期藥物發現業務外包的趨勢以及市場前景。

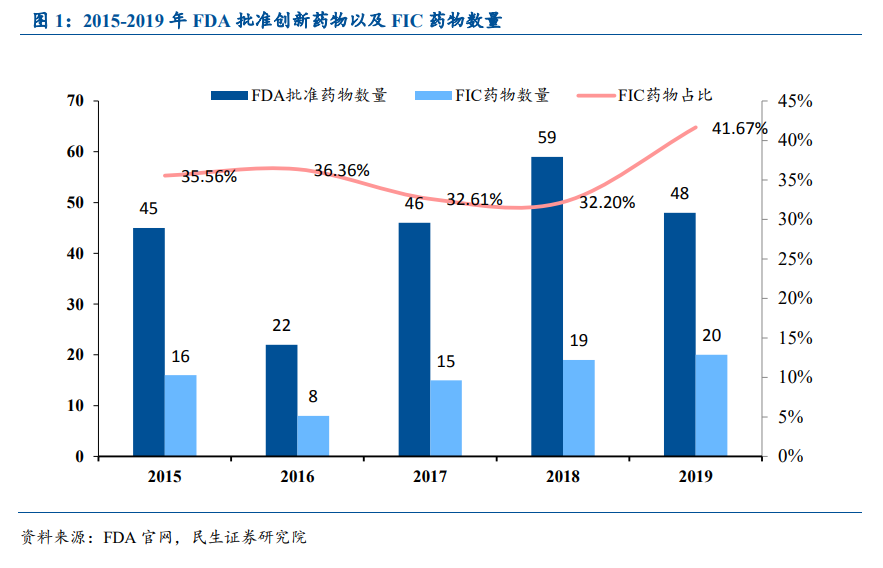

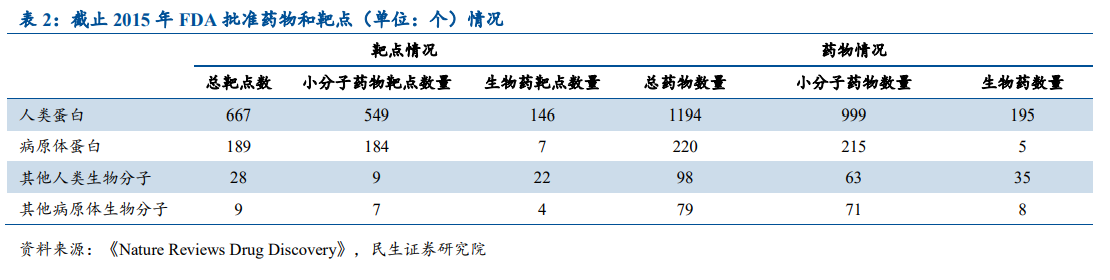

2015 年以前 FDA 批準創新藥物中 53.8%以上是 FIC 藥物。在 2015 年發表的一篇綜述文章《A comprehensive map of molecular drug targets》中總結了截止 2015 年 FDA 所批準的創新藥中所設計的人類蛋白靶點數以及總藥物數量,從數據來看,總共涉及 667 個人類蛋白靶點,涉及的藥物數量為 1194 個,是靶點數量的 1.79 倍,這就意味著每個靶點對應 1.79 個創新藥物。考慮到我們熟知的像 VEGF、DPP-4 等熱門靶點均有多個創新藥(FIC/BIC+me-too/better)獲批上市,我們認為單個靶點僅對應單個創新藥(這種基本可以認定為 FIC 藥物)占比應該很高。