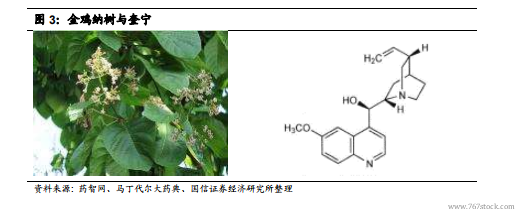

早期藥物發現主要通過觀察藥物的治療效果,對于治療原理與化合物本質缺乏深入理解。金雞納霜(奎寧)是一種治療瘧疾的特效藥物,藥物成分來自于南美洲的金雞納樹樹皮,自 17 世紀被引入歐洲以來發揮了重要作用。然而直到兩個世紀后的 1826 年,法國藥師佩雷蒂爾和卡文頓才從金雞納樹皮中提取出有效成分奎寧和辛可寧生物堿。又過了 100 余年,化學合成的奎寧在 1944 年問世,然而,仍然由于工藝復雜、成本過高,金雞納霜仍以天然藥源為主。從金雞納樹皮到化合物奎寧,盡管人們不清楚其治療原理與有效成分,但仍然不妨礙這一藥物在人類歷史上發揮重要作用。

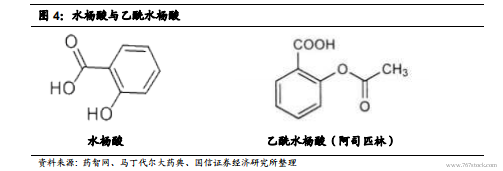

從柳樹皮到阿司匹林,新藥合成使藥物更為安全有效。與奎寧類似,另一種影響深遠的藥物也來自于樹皮——阿司匹林,作為第一種非甾體抗炎藥(non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID)由拜耳在 1897 年發現,其起源可以追溯到公元前 1500 年就已經被用于藥用的柳樹皮。18 世紀,柳樹皮中的有效成分水楊苷(salicin)被發現,其可在消化過程中被水解為活性鎮痛成分水楊酸(salicylic acid)。然而無論是水楊苷還是水楊酸作為藥物都具有顯著的副作用,它們會破壞腸道,導致出血、腹瀉甚至致死。研究人員一直在努力尋找一種水楊酸的衍生物,以降低其副作用,1897 年拜耳公司對百余種水楊酸的衍生物進行了分析,最終研發出較為溫和而有效的乙酰水楊酸,即阿司匹林,最終成為了一種風靡全球的鎮痛藥物。

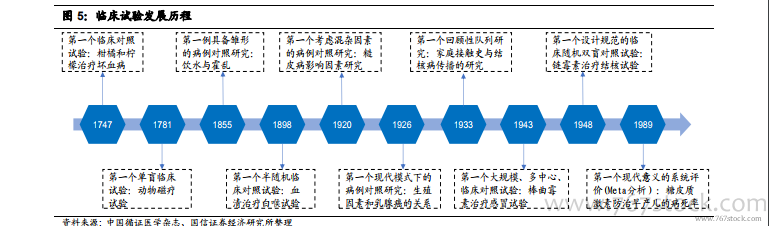

19 世紀~20 世紀:臨床試驗規范逐步確立,科學方法為新藥研發指明方向。1747 年出現了第一個現代意義的臨床對照試驗,使用柑橘和檸檬治療壞血病有效性的研究。進入 19 世紀,使用安慰劑(pIacebo)的試驗開始出現,安慰劑是一種沒有治療作用的物質,可能因患者的自我暗示、對藥效的期望、對醫生信任等因素而發揮緩解病情作用,通常在臨床試驗中被設置為對照組比較藥物的有效性。1854 年病例對照研究的雛形開始出現,倫敦霍亂大流行期間,JohnSnow 醫生通過統計水源與霍亂爆發在地理上的關系,證實了霍亂的傳播途徑不是空氣而是飲用水。