甜味劑是指能夠賦予食物以甜味的食品添加劑。甜味劑的種類眾多,按其來源可分為天然甜味劑和人工合成甜味劑;按其營養價值可分為營養性甜味劑和非營養性甜味劑;按其化學結構和性質可分為糖類和非糖類甜味劑。葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖、淀粉糖、乳糖等糖類物質雖然能夠賦予食物以甜味,但由于長期被人食用,且是重要的營養素,因此通常被視為食品原料而非食品添加劑,不作為甜味劑對待。

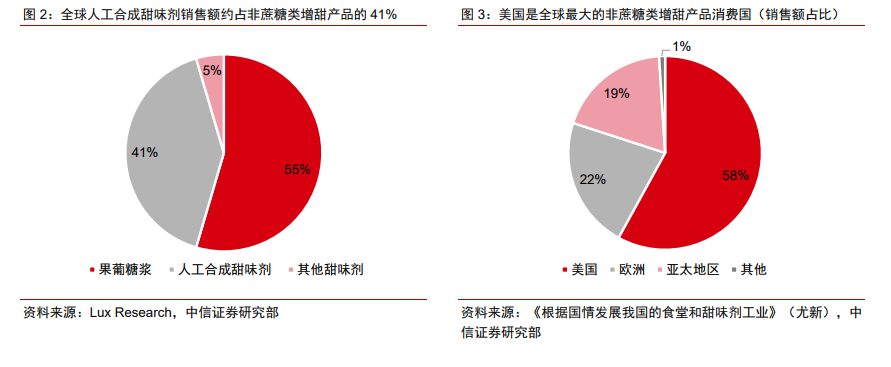

人工合成甜味劑占據甜味劑主流市場。在各類甜味劑中,人工合成甜味劑具有甜度高、甜價比高的特點,在食品飲料工業中得到廣泛應用。將蔗糖的甜價比設定為 1,則人工合成甜味劑的甜價比為 10~108,而糖醇類甜味劑的代表——木糖醇的甜價比僅為 0.03,天然甜味劑的代表——甜菊糖的甜價比為 4.9。對于食品飲料生產商來說,在實現相同的甜度時,使用甜價比越高的甜味產品所需成本越低,因此人工合成甜味劑憑借其高甜價比的特點擁有明顯的成本優勢。而糖醇類甜味劑的代表——木糖醇與蔗糖具有相似的甜度,但價格為蔗糖的近 40 倍,在食品飲料工業的應用較為有限,憑借所具備的抗齲齒功效,在無糖口香糖的生產領域應用較多。

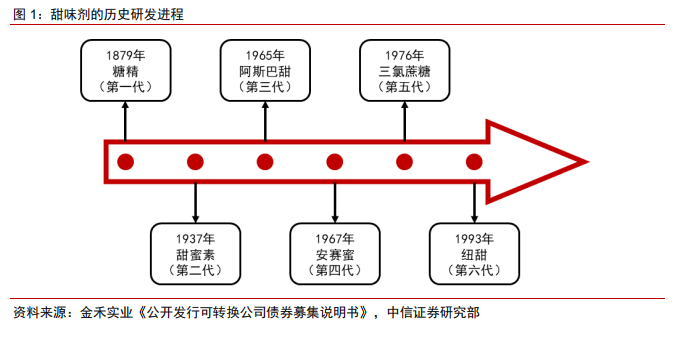

人工合成甜味劑擁有近 140 年的發展歷史。1879 年第一代人工合成甜味劑糖精被意外發現,標志著甜味劑進入了一個全新的人工合成時代。自 1879 年至今,人工合成甜味劑已擁有近 140 年的發展歷史。糖精于 1879 年被發現后,1886 年在德國正式建立了第一個從煤焦油中提煉糖精的工廠。1937 年第二代人工合成甜味劑甜蜜素在美國被發現,1950 年代甜蜜素開始應用于美國飲料工業,1960 年代開始實行工業化生產。1965 年,第三代人工合成甜味劑阿斯巴甜在合成藥物時被意外發現,1981 年經美國 FDA 批準可用于食品,1983 年被允許用于配制軟飲料。1967 年第四代人工合成甜味劑安賽蜜研發成功,1976 年三氯蔗糖被成功發現,直至 1993 年紐甜問世,人工合成甜味劑已發展至第六代。