2 萬億生鮮市場規模,每年6%以上持續增長。生鮮是日常生活不可或缺的必需品,在零售消費市場中占據重要地位。根據尼爾森對亞太零售的研究,亞洲消費者食品賬單的50%以上花費在生鮮上。我國由于龐大的人口基數,生鮮消費市場空間廣闊。根據易觀數據顯示,2017 年我國生鮮市場交易規模達1.79 萬億,同比增長6.9%,且自2013 年以來持續保持6%以上的增長,預計2018 年生鮮市場交易規模將繼續增長至1.91 萬億。

生鮮消費屬性:剛需、高頻、短消費半徑。作為生活必需的一日三餐食材,生鮮具有剛需特性,又因易腐爛而保質期短,故以“鮮”為美,因而決定了生鮮品類高頻、短消費半徑的屬性。尼爾森消費者趨勢調查研究顯示,中國消費者通過高頻次購買生鮮來保證產品的新鮮度,平均每周購買新鮮食品3 次,這—數據高于全球平均值2.5 次。其中,水果和蔬菜的購買次數最多(每周平均4.48 次),其次是魚類和海產品(每周平均2.39 次)。

風正起,得生鮮者得天下。生鮮獨特的屬性使其難以電商化,被實體零售視為對抗電商的最后一個堡壘。也正是人們對生鮮產品穩定高頻的需求黏性,使其成為流量紅利末期線上線下零售企業吸引消費者的抓手和建立自身壁壘的戰略品類,同時成為資本關注的重要賽道。

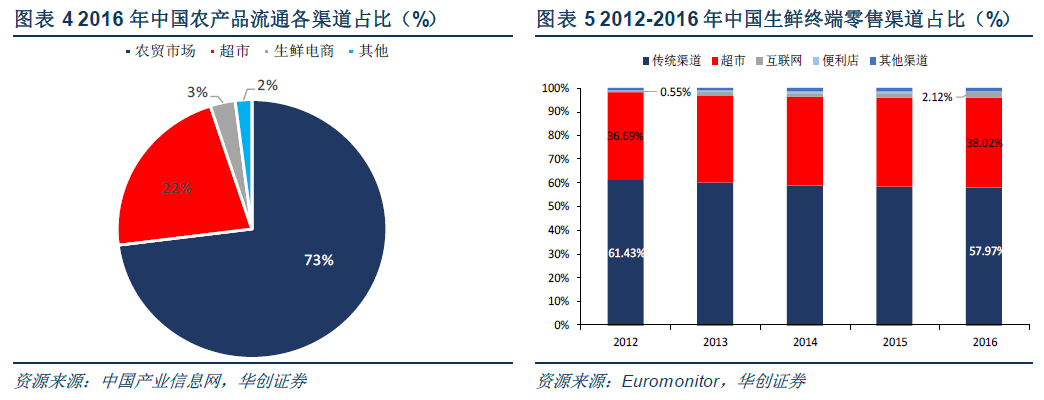

基礎生鮮品類一定程度上是個存量市場。作為社會民生問題,人們對生鮮食材的基本生存需求不管來自任何渠道都終會被滿足。而主要增量則是人們更高品質、更差異化的消費升級需求。從目前來看,存量市場體量更大,其變化主要是渠道變遷所產生的結構性變化。為此我們詳細剖析了我國21世紀以來生鮮渠道的變遷史。

生鮮購買行為遷移至超市新渠道的關鍵因素在于價格。生鮮消費群體廣、年齡結構趨向中老齡化,加之消費高頻,絕大部分消費者對生鮮的價格敏感度很高。在當時的消費水平下,超市渠道較高的生鮮價格讓消費者望而卻步,寧可忍受臟亂差的購物環境,承擔潛在的食品安全風險。2004年商務部有關部門公布的一項調查顯示,在品種與價格相同的情況下近八成消費者愿意到整潔、井然有序的超市去購物;但如果價格不同,則選擇到超市的比例大幅下降。可見,價格在“農改超”政策實施中起著決定性作用。