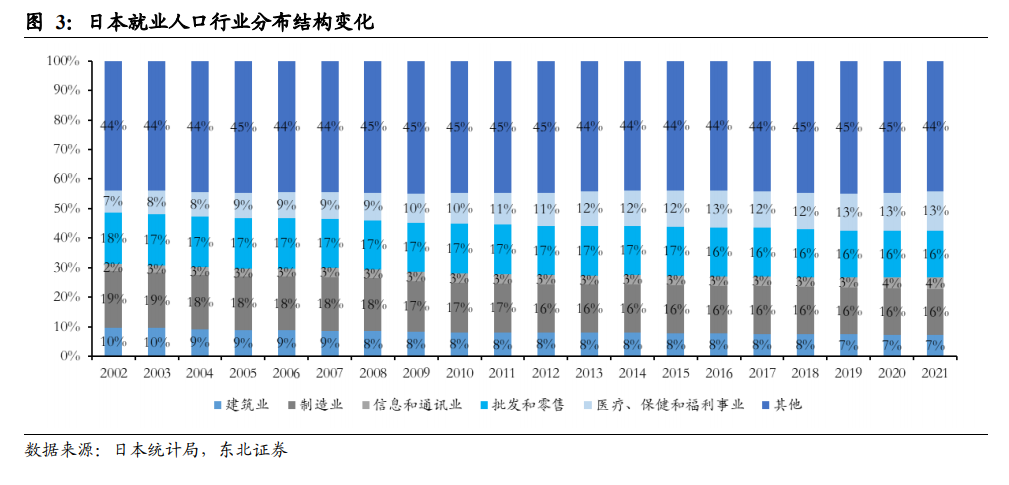

在人力資源市場供求關系發展中,經濟增長和產業結構變化往往起到關鍵性作用,20 世紀 70 年代即日本經濟增速重要換擋期靈活用工開始萌芽。靈活用工主要解決階段性突然增加的員工需求,在國際上靈活用工的含義廣泛,包含勞務派遣、外包用工、臨時工等非正式性用工形式,在日本靈活用工被稱為勞動者派遣(LaborDispatch,其模式與我國的靈活用工類似)。1986 年開始,勞務派遣作為合法合規的雇傭形式進入全新的高速增長階段,日本靈活用工的市場規模二十余年內增長至7.8 萬億日元(折合人民幣 0.49 萬億元)/1986-2008 年 CAGR 為 18%,此后增速回落,靈活用工市場規模穩定在 6 萬億日元上下(折合人民幣 0.38 萬億元)。

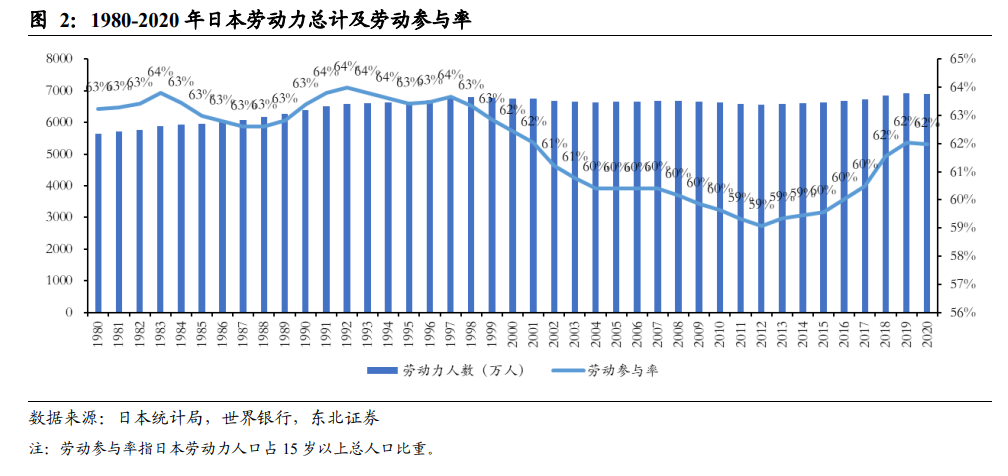

在經濟環境變化的大背景下,日本眾多企業面臨經營危機,勞動力供求關系發生轉變,企業對于臨時性、非正式雇傭需求激增,大量使用不規范的勞務派遣員工,直接推動了人力資源服務行業的快速發展。20 世紀 70 年代前,日本經濟處于高速增長階段,勞動力供不應求,日本推行“終生雇傭制”提升勞動力隊伍的穩定性。在人口增長和基礎設施大力投建的經濟高增階段,日本政府忽略了經濟增長導致的負面問題,日本的產能過剩、環境污染過重、房地產價格泡沫過多等弊端在 70 年代初期達到頂峰,企業裁員頻發,企業開始逐步拋棄“終身雇傭制”,大量使用臨時性的非正式雇傭。與此同時,1973 年全球石油危機觸發了二戰后最嚴重的全球經濟危機,石油危機使得日本失去了廉價能源供應,日本不得不尋求產業結構轉型,大力發展知識密集型產業,建筑業、制造業等基礎建設產業從業人數占比持續下降,信息通訊、批發零售、醫療保健等行業就業需求增長。

非正式用工的需求隨著經濟和社會變化應運而生,“終身雇傭制”無法與企業發展腳步匹配,倒逼日本政府規范非正式雇傭。1985 年日本首次立法明確了勞務派遣的合法化并將勞務派遣限定在 13 個領域,1988 年領域限制有所放松;1992 年日本泡沫經濟使得經濟進入停滯狀態,企業為了節省企業成本開始大規模使用非正式員工,此后日本政府對于勞務派遣的限制不斷放開;1997 年國際勞工組織批準了勞務派遣活動第 181 號公約,進一步增強了日本勞動力市場的彈性;1999 年政府對勞務派遣立場轉為“原則自由”,勞務派遣的服務領域進一步拓展;2003 年日本政府完善職介預定派遣的規定,簡化了許可和申請程序,勞務派遣向制造業方向延伸并延長勞動派遣時限,勞動派遣制度初步確立;2007 年,規定與長期靈活用工工人簽訂雇傭合同,保障靈活工人的合法權益,進一步解放了靈活用工市場;2015 年,取消對勞務派遣的年數限制,實現市場就業資源的更優配置。