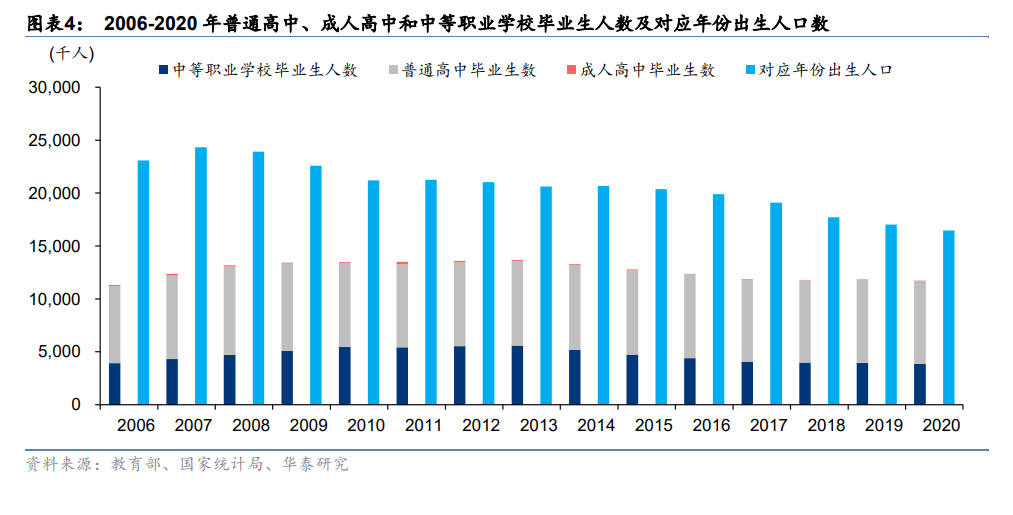

縱向來看,無論從人口基礎還是高教毛入學率提升角度,預計我國高等教育規模在未來數年仍有良好的提升空間。根據國家統計局和《對我國出生性別比失衡人口規模的判斷》等學術著作統計的 1949 年以來我國出生人口性別比,《中國人身保險業經驗生命表(2010-2013)》統計的各年齡段死亡率,以及國家統計局發布的各年齡段育齡婦女的生育率,我們通過隊列要素法對于我國未來的各個年齡段的人口數進行了預測,預計至 2029 年,16-18 歲階段高考適齡人口總額將達到約 5,754 萬人,較 2019 年 4,146 萬人增長約 38.76%。同時,根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》,十四五期間高等教育毛入學率計劃提高到 60%,而教育部《2020 年全國教育事業發展統計公報》統計結果為 2020 年我國高等教育毛入學率為 54.4%。因此,我們預計高教總需求至 2030 年前后仍有增長。

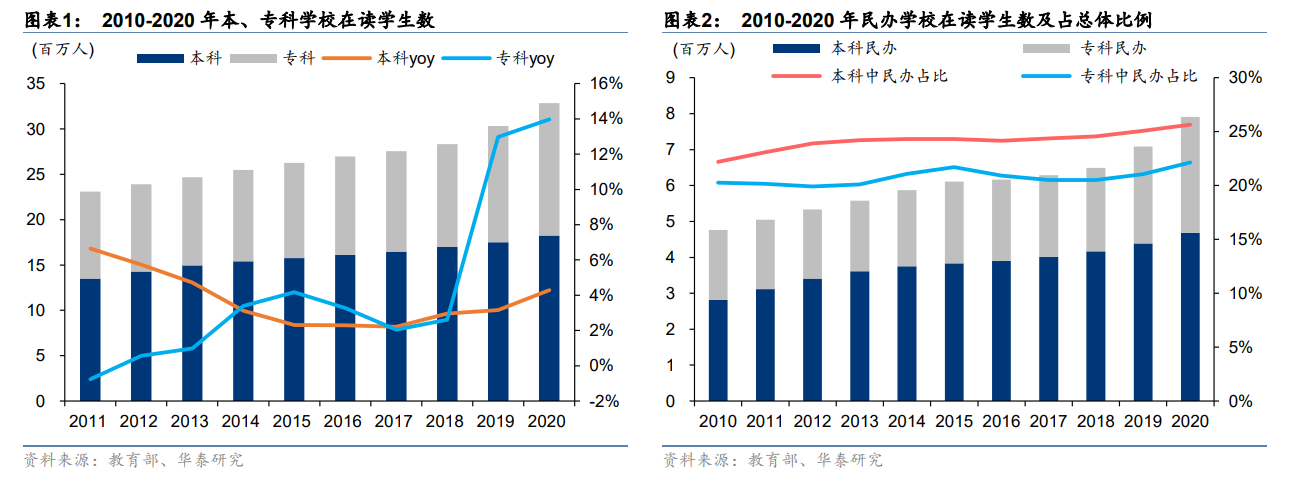

橫向比較,我國高等教育毛入學率和民辦占比相較發達國家而言仍處于較低水平。根據世界銀行和教育部的數據,2013-2020 年我國高等教育毛入學率由 34.50%增長至 54.4%,但與發達國家(普遍在 60%以上)相比仍處于較低水平,還有一定的增長空間。同時,我國高等教育學生人數中民辦學生的占比相比發達國家也并非領先水平,2013 年、2018 年該比例分別為 14.13%和 15.21%,僅略高于德國、意大利,顯著低于韓國、美國、法國。從國際比較的角度看,我們認為我國民辦高等教育占高等教育總體的比重也存在提升空間。

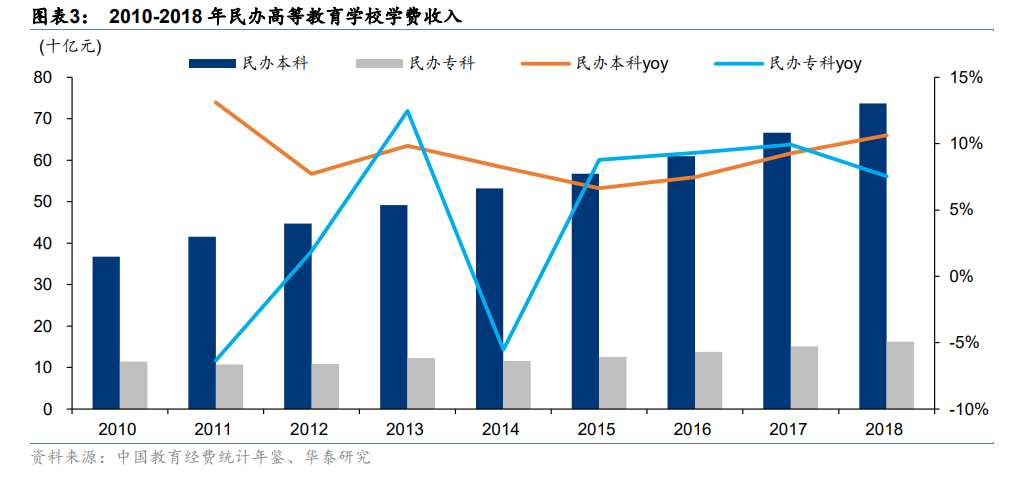

2004 至 2020 年民辦高校的畢業生占比大幅增加:民辦本科畢業生占比從 0.57%增長到24.69%;民辦專科畢業生占比從 3.79%增長到 19.70%。即大約每四個本科畢業生中就有一個來自民辦學校,每五個專科畢業生中就有一個來自民辦學校。在過去十余年高等教育的普及過程中,社會資本發揮了重要力量。在公辦學校發展及擴招的基礎上,民辦高校通過對學額供給的補充及特色化辦學的定位,成為了我國高等教育重要的組成部分。