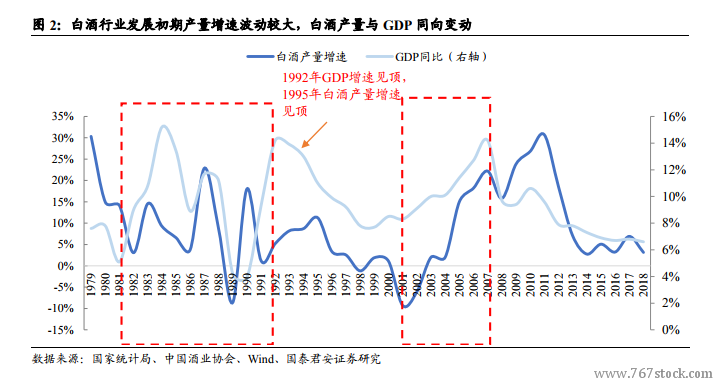

白酒四十載:沉浮崢嶸歲月,龍頭各領風騷。白酒行業歷史上經歷四起三落,行業從產量驅動轉向產量+營銷驅動、渠道驅動,最終進入品牌驅動,行業龍頭多次易主,由瀘州老窖變為山西汾酒,再變為五糧液,最終變成如今的貴州茅臺。歷史上白酒產量增速分別在 1989 年和 2001 年觸底達到-9%,行業經歷過兩輪大調整,產量增速在 1988-1989 年、2001 年和 2011-2012 年間出現過三次大幅回落,這種增速大幅回調一般是宏觀經濟和產業政策雙向擠壓下的結果,1988-1991 年通脹嚴重、首次限制名酒消費,2001 年宏觀經濟 GDP 換擋降速,白酒推出從量稅,2011-2012 年四萬億效果弱化,政策上面臨酒駕入刑、嚴控三公消費等負面影響。

白酒行業發展初期產量增速波動較大,經濟發展以內生為主,白酒產量與 GDP、人均可支配收入相關。1979-1988 年白酒產量繼續保持增長態勢,但由于此時行業仍處于規模化發展初期,產量波動較大,1985 年食品工業協會白酒專業委員會成立標志著行業逐漸進入規范化發展,1988年白酒行業產量達到 468.54 萬噸。此時經濟發展以內生為主,固定資產投資和房地產尚未大規模展開,人均可支配收入快速增長,增速中樞20%左右,超過 GDP 與 CPI,白酒產量隨 GDP、人均可支配收入同向波動,1992 年 GDP 增速階段性見頂,CPI 繼續上行,白酒產量繼續增長,增速1995 年見頂。2001 年后白酒產量與 GDP 相關性強,人均可支配收入增長趨緩,產量與人均可支配收入呈階段性相關。

1988 年前行業龍頭——瀘州老窖:古老濃香鼻祖歷史源遠,深厚底蘊奠定龍頭地位,80 年代后期利稅規模破億。瀘州老窖自公元 1573 年(明朝萬歷年間)起持續釀造至今,在白酒行業發展初期憑借深厚的歷史積淀奠定了瀘州老窖的龍頭地位。1)品牌底蘊濃厚。1952 年瀘州老窖在首屆評酒會中獲得“中國名酒稱號”,成為我國最古老的四大名白酒之一。到 1989 年我國共舉行五次評酒會,瀘州老窖成為唯一蟬聯五屆“中國名酒”稱號的濃香型白酒,奠定其“濃香鼻祖”的卓越地位。2)資源稟賦稀缺。濃香型白酒有著“老窖出好酒”的至高法則,瀘州老窖有著 1618口百年老窖池群、16 家柳州老窖古釀酒作坊。3)技術工藝精湛。50 年代知名的“瀘州試點”制定了濃香型白酒釀造標準,1980 年瀘州老窖斬獲中華人民共和國國家質量獎,同一時期成立了白酒行業第一所專門的釀酒技工學校,為白酒行業培訓了八千多名釀酒科技人才,成為“酒界技術的黃埔軍校”。白酒行業初期主要以產量驅動,瀘州老窖 60 年代已經實現了年產萬噸,1988 年瀘州老窖的年產量相當于郎酒、劍南春、五糧液和全興四川四大名酒之和,綜合稅利突破億元大關,龍頭優勢顯著。