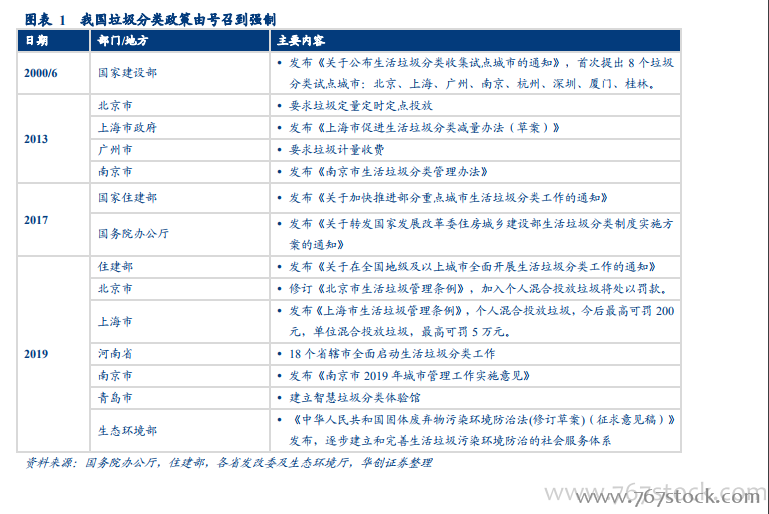

整體來看,國內垃圾分類大致歷經了早期推廣-政策+試點推進-強力落地三個階段。我國早在 1955 年就曾號召全國人民進行垃圾分類。在當時,民眾可以將舊紙殼、牙膏皮、玻璃瓶等與其余生活垃圾分開,并上交指定地點便可以換取現金。雖然當時民眾積極響應這一號召,但并不是出于對環境的保護或提高垃圾處理的效率。由于當時物質匱乏,全民回收垃圾僅僅只是勤儉節約或補貼家用。改革開放后,國民生活質量提高,垃圾種類也越來越豐富,許多小商小販看好垃圾可以賣錢這一機會,選擇性的回收垃圾,卻使更多垃圾涌入城市。

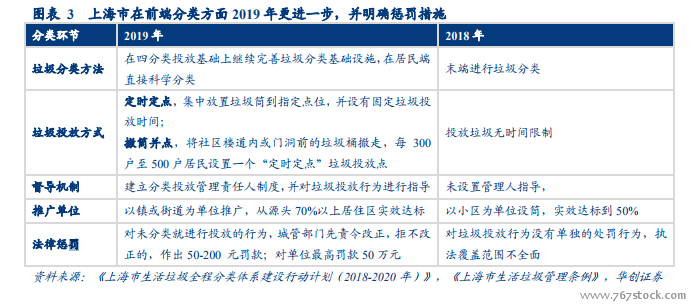

定時定點出臺+罰款/法規全面推進。上海市在 2018 年全面實行四分類投放和“一嚴禁、兩分類、一鼓勵”垃圾分類全覆蓋的基礎上,2019 年在前端方面繼續完善垃圾分類基礎設施,70%以上居住區實現分類實效達標,并在各小區實行垃圾分類“定時定點”投放要求,集中放置垃圾桶到指定點位,設有固定垃圾投放時間。而 7 月 1 日實行的《上海市生活垃圾管理條例》將垃圾不分類定義為違法行為,對于生活垃圾未按要求分類處置的單位,最高可以處 50 萬元罰款,嚴重的可吊銷經營服務許可證;對于生活垃圾未按要求分類處置的個人,其違法信息將記入公共信用信息平臺,相關部門也會對其采取的懲戒措施。

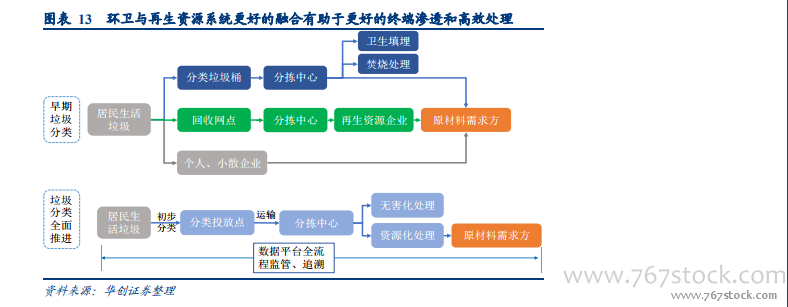

全程分類運輸,垃圾全程分類信息平臺助力。在配置分類運輸裝備和收運系統方面,逐步增加垃圾專用車數量,對干、濕生活垃圾清運車輛的標識進行進一步規范,并落實再生資源回收“點、站、場”布局,2019 年建成 5000個回收網點,170 座中轉站。在監督手段方面,上線上海市垃圾全程分類信息平臺,通過平臺在清運車以及垃圾中轉中心安裝的攝像頭和人工智能技術,在線識別垃圾分類質量、收運環節的合規性。