目前,我國已具備了全面推行垃圾分類制度的基礎:(1)人均收入及居民素質顯著提升;(2)垃圾收運、處置設施建設已初具規模。回顧歷史,雖然我國垃圾分類制度從 2000 年便開始嘗試推廣,而且期間對部分試點城市還進行補貼鼓勵,但實施效果卻并不明顯。其原因在于,一方面是公民素質和垃圾分類意識跟不上,公眾垃圾分類參與率低下;另一方面則是垃圾收運和處置體系尚不健全,“先分后混”現象頻出,前端的垃圾分類做了無用功。

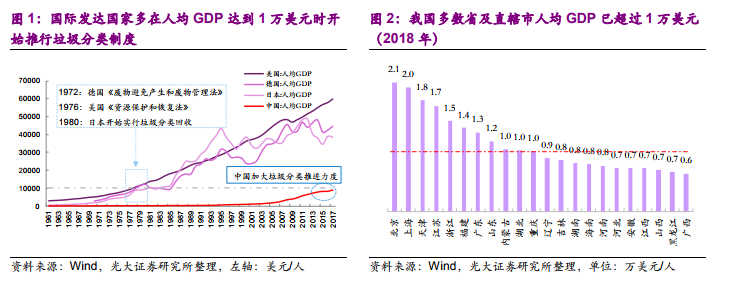

居民素質提高是垃圾分類制度成敗的關鍵。居民素質與經濟發展水平存在一定的正相關性。隨著我國經濟高速發展,人均收入和受教育水平穩步提升,帶動了居民素質的提高;同時,人民群眾對美好生活的向往愈發強烈,這為垃圾分類制度的推廣提供了先決條件。回顧德國、美國、日本等發達國家垃圾分類制度推進的歷史,其多在人均 GDP 達到一定水平時(1 萬美元)開始頒布垃圾分類相關政策和法律,并建立相應的收運處置體系。

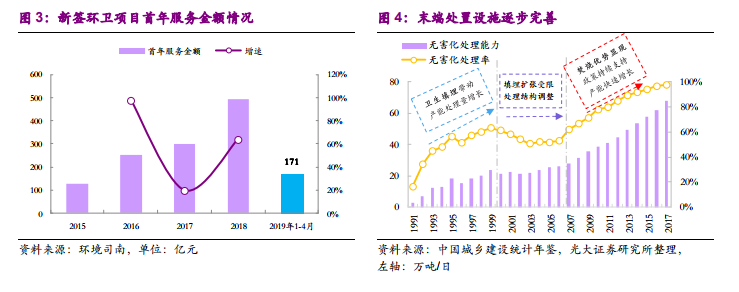

收運體系和末端處置設施的完善是垃圾分類全面推廣的必要條件。固廢產業經過“十二五”、“十三五”的快速發展,截至 2017 年底,我國年化生活垃圾清運量達到 2.15 億噸,無害化處置率達到 98.73%,無論從收運體系及無害化處置方式上,已經具備較高的水平。(1)收運體系方面:在城鎮化和市場化承前啟后推動的情況下,2015-2019.4,環衛市場化運營首年服務金額累計 1340 億元;(2)末端處置設施方面:我國垃圾無害化處理能力在早期衛生填埋的帶動下開始增長,而隨著房地產周期上行,填埋產能擴張受限,垃圾減量化成為行業新的發展方向;焚燒處置的優勢逐步顯現并在政策的大力推動下持續擴張,目前儲備的垃圾焚燒產能已達 82.85 萬噸/日(根據 E20 環境平臺截至2018 年 10 月的統計數據),已超過“十三五”規劃明確的 59.14 萬噸/日的產能要求。