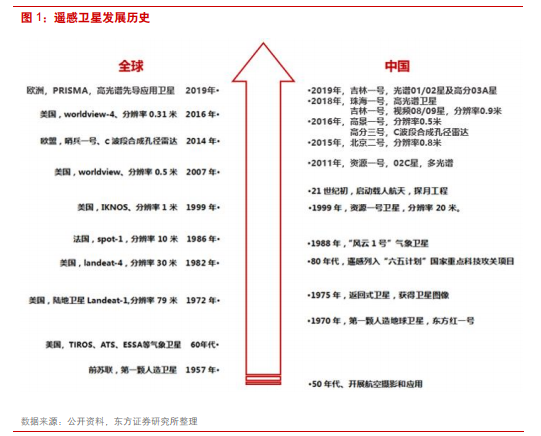

遙感作為一種空間探測技術,發展至今共經歷了地面遙感、航空遙感和航天遙感三個階段。遙感技術最早建立在 20 世紀 20 年代攝影測量的基礎上,并伴隨光電技術,空間技術,計算機技術的發展而逐步提升。1858 年使用氣球從空中對地面進行攝影,1903 年飛機問世以后便開始了航空遙感的第一次試驗,揭開了現代遙感技術的序幕。1972 年美國發射了第一顆陸地衛星標志著航天遙感時代的開始。兩次世界大戰對遙感技術產生非常大的促進作用,航空偵察在二戰軍事計劃中提供了大量的戰略戰術信息。過程中,光電技術使得遙感技術可以實現數字化呈像,擺脫照片成像;空間技術發展使得在航空航天平臺上能夠裝載性能更強的遙感設備;計算機技術的發展使得數字化成像的數百個波段數據處理得以實現。

衛星遙感已發展成為地理測繪行業最主要的遙感觀測方式,其優勢伴隨技術進步愈發凸顯。地面遙感和航空遙感與衛星遙感相比,最大的優勢是空間高度、機動性強,從而帶來分辨率和時效性高的優點,但相應的在觀測范圍、重訪周期劣勢明顯。近年來隨著光電設備精度的提升、低軌小衛星組網的發展,衛星遙感在幅寬、重訪周期和空間分辨率三項關鍵指標中獲得重大突破,很大程度上彌補了相對于航空和地面遙感的傳統劣勢。此外,衛星遙感存在的另一大劣勢高成本,也伴隨商業發射的成熟而獲得改善,衛星遙感已逐步發展成為地理測繪行業最主要的遙感觀測方式。

遙感衛星主要包括光學成像衛星和雷達成像衛星兩種,光學成像衛星需求較大。光學成像衛星攜帶可見光、紅外和多光譜等遙感器,最大優點是分辨率高,但由于是被動遙感,因此在弱光環境下無法工作;雷達成像衛星攜帶合成孔徑雷達等遙感器,由于是主動遙感,因此可以勝任全天候工作。截至 2017 年 8 月 31 日,在軌遙感衛星數量為 620 顆,相比 2016 年 8 月 31 日的 376 顆增加 244顆。其中光學成像衛星占比 52.7%;雷達成像衛星占比 7.3%;紅外成像衛星占比 1.1%。其中光學成像衛星數量同比上年的 165 顆增長接近一倍,是遙感衛星的數量增長的主要推動因素。