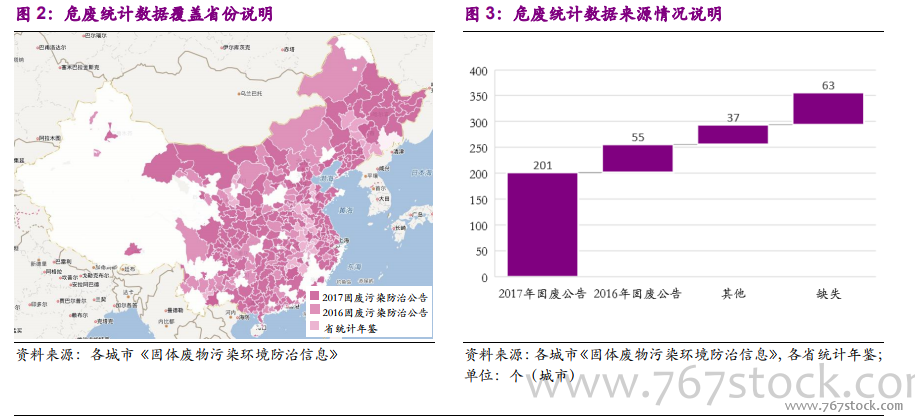

危廢的共生性:反映區域工業總體量。資料來源于 31 個省(除港澳臺)、300 余個城市《固體廢物污染環境防治信息》:根據《固廢法》,大、中城市人民政府環境保護行政主管部門應當定期發布固體廢物的種類、產生量、處置狀況等信息。

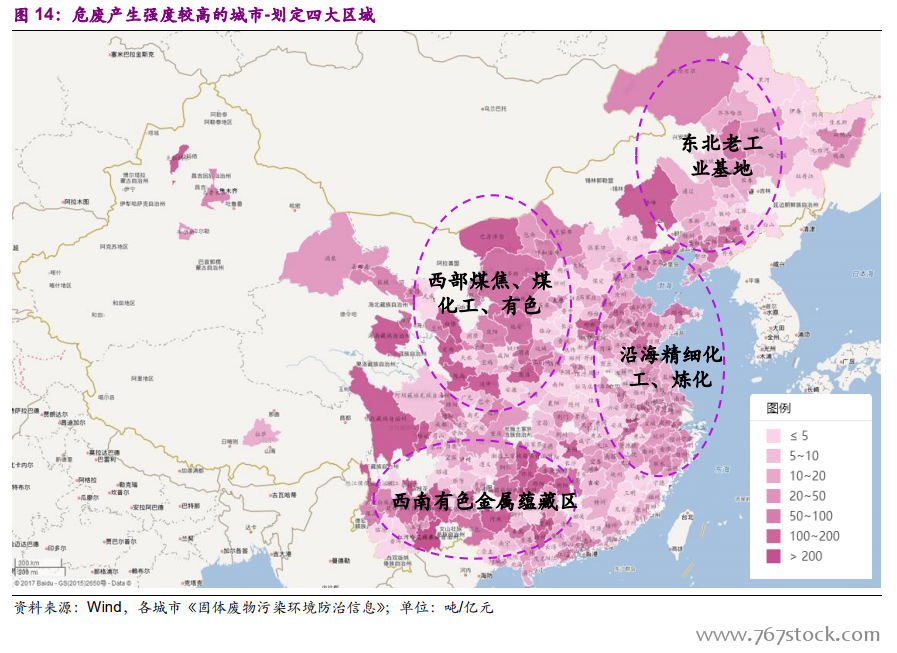

分市來看,近 50%的城市危廢產量小于 5 萬噸,整體呈現“長尾效應”。我們對比了發布的 2016-2017 年《固體廢物污染環境防治信息》的城市產生情況,整體產廢大市集中在京津冀-山東、長三角、遼沈一帶、西南重工業區等地域。從產量分布來看,近 50%的城市危廢產量小于 5 萬噸,其余城市則分布在 5 -225 萬噸的眾多區間,整體呈現“長尾效應”。

從全國危廢產量前十大城市來看,長三角及山東重點工業城市在列。其中蘇州、德州、上海、寧波、臨沂、無錫等城市位次相比上年均有上升。相比之下,赤峰、岳陽、梧州等城市位次下降。危廢產量是相關工業發展的直接產物,而位次的變化是相關地區工業發展與環保執法壓力的綜合體現。

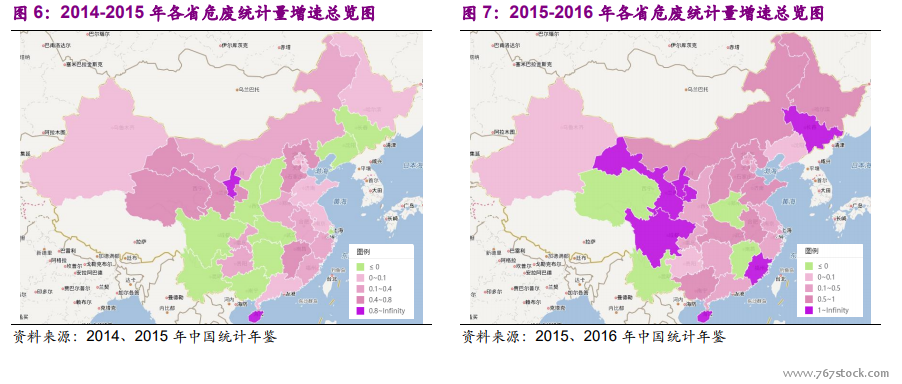

2017 年各地危廢產生量統計增速正發生變化。2017 年,京津冀地區、東北地區、西南地區城市危廢產量增速為負,可能與京津冀地區大氣治理限產及產業遷移、東北地區經濟衰退、西南地區重工業產業升級有關。沿海地區城市則延續高增長,也體現了當地的環保壓力下產廢統計覆蓋增加。從樣本城市數據來看,2017 年全國危廢產量平均增速為 18%。

我們用每 1 億元工業總產值所產生的危廢量定義危廢產生強度。整體上看,東部<西部,東南地區<西北地區。這與我國工業發展的整體布局相符,東南部相對發達,工藝水平較為先進,單位工業總產值所產生的危廢量更低。