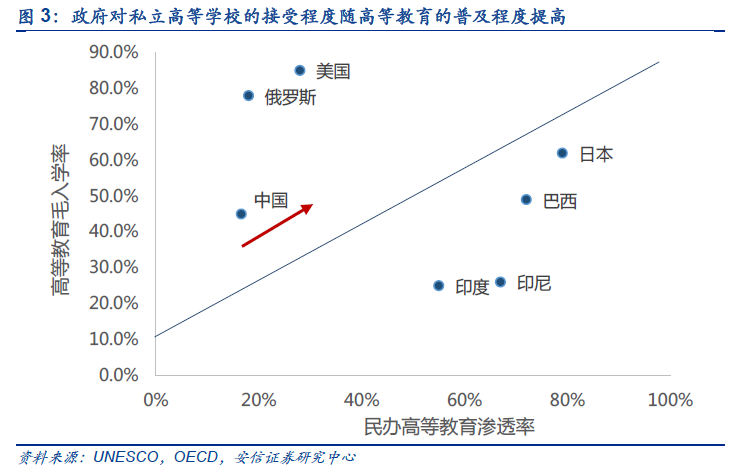

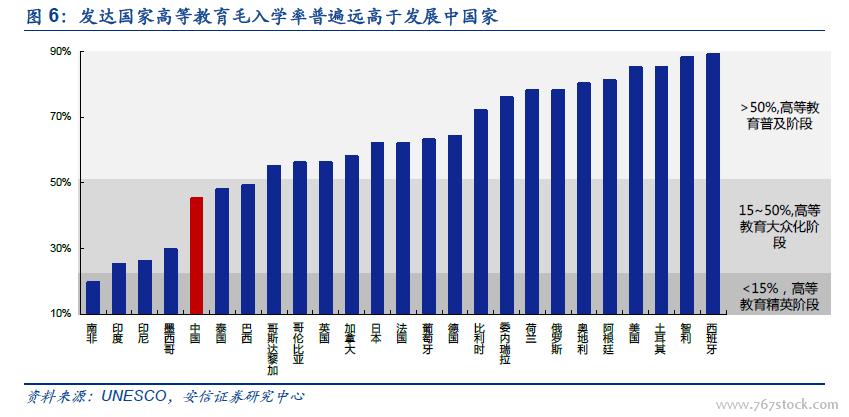

民辦高等教育市場:基礎需求線性衍變,政策決定“公民”分配。民辦高等學校市場空間主要由適齡人口數量、入學率、生均學費、民辦學校滲透率四個因素決定;背后為人口結構、高等教育發展階段、經濟發展水平決定基礎需求,教育政策決定市場在公辦與民辦之間的分配。其中,人口數量、入學率、生均學費以線性衍變為主,可通過線性推演進行預判;而教育政策,則呈階段性變化,需通過把握當下的政治、經濟、文化環境,綜合判斷階段性政策主題。

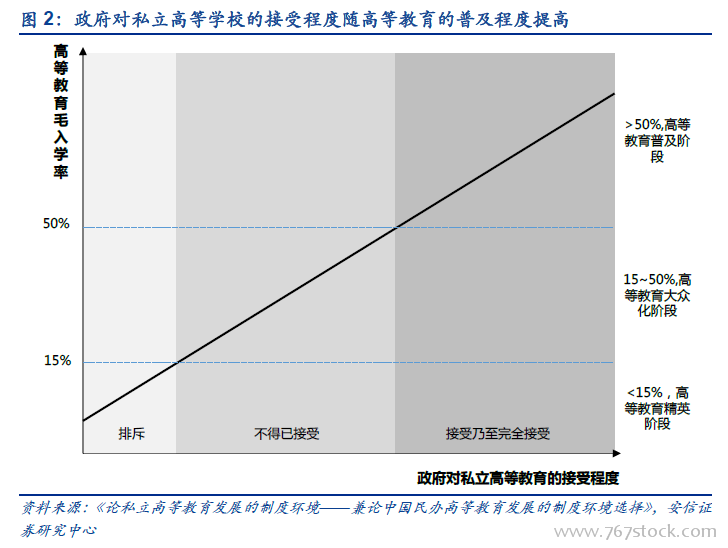

政府對私立高等學校的接受程度隨高等教育的普及程度提高。根據陳武元《論私立高等教育發展的制度環境——兼論中國民辦高等教育發展的制度環境選擇》,國際經驗表明,在國家主導型的高等教育系統中發展私立高等教育,政府都會有從“排斥”到“不得已接受”再到“接受乃至完全接受”的過程。一般來說,“排斥”主要表現在精英教育階段,“不得已接受”主要表現在大眾化起步階段,“接受乃至完全接受”主要表現在后大眾化階段或普及化階段。

但不同國情下,各國對營利性教育機構認可程度仍有較大差異。國外與中國國情不同,我國民辦高校與國外營利性民辦高等教育機構相似度更高,更具有可比性。分析各國對營利性民辦高等教育政策及支持力度,發現各國對營利性高等教育機構認可程度不同,采取政策策略有差異化。美國大多數州的法律都不禁止開辦營利性學校及營利性教育機構;日本小泉內閣頒布了《結構改革特別區域法》助推日本誕生了8 所營利性大學;大多數國家政府對中小學營利學校都持一中謹慎或禁止態度,一些國家及地區允許營利性民辦教育進入高等教育尤其是高等職業培訓教育。

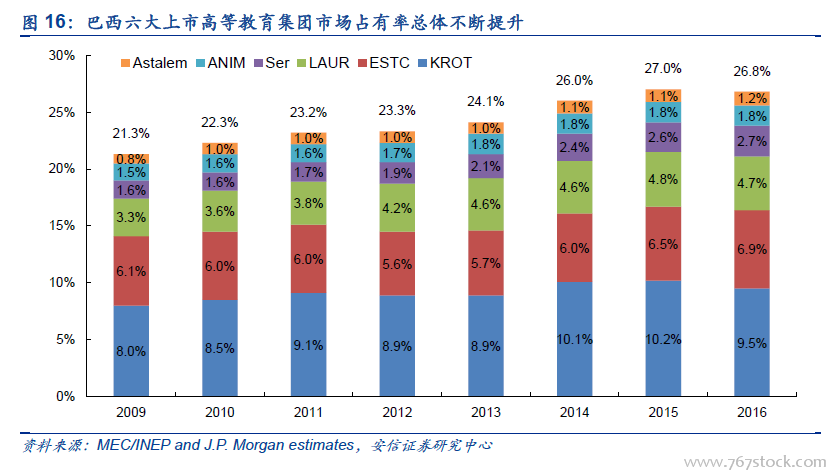

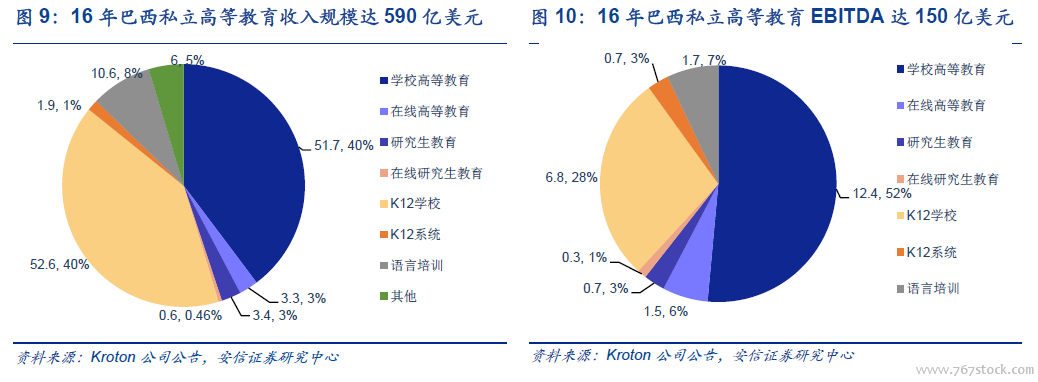

印、巴、中、美為全球前四大民辦教育市場。以在校生計算的民辦高等教育規模排名靠前的有印度、巴西、中國、美國、印尼、日本、韓國、英國等國家。2017 年印度、巴西、中國和美國高等教育在校生人數分別達1620 萬、600萬、590 萬、和550 萬左右。其中,巴西與美國民辦高校發展歷史較長、規模較大,我們以兩國為例剖析民辦高校行業發展脈絡。

巴西高等教育機構主要包括公立、私立兩大部門。公立由聯邦政府、州及市政府舉辦,分別稱為國立、州立、市立院校,辦學經費主要來源于聯邦政府,為非營利性機構,不繳納營業稅;私立部門主要由教會、基金會、或企業、私人創辦,類型分別為大學、大學中心、綜合學院及獨立學院等,根據辦學性質又有營利性和非營利性之分,營利性大學需要支付營業稅。