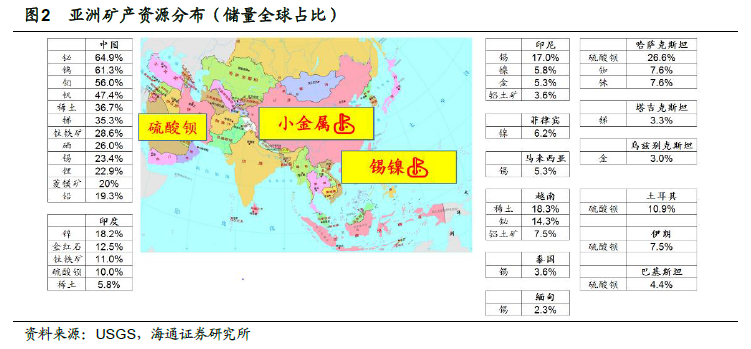

印尼、菲律賓的鎳礦開采過度。東南亞包括中南半島和馬來群島兩大部分,共有11 個國家:越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶。中南半島因位于中國以南而得名,南部的細長部分叫馬來半島。馬來群島散布在太平洋和印度洋之間的廣闊海域,是世界最大的群島,共有兩萬多個島嶼。

東南亞的核心是印尼。提到東南亞,糧食豐富是其明顯特征。氣候和土地適宜,因此很多國家在全球糧食占比都居首,例如馬來西亞的棕油,泰國的橡膠以及菲律賓的椰子。而泰國、緬甸和越南是世界重要的稻米生產國和出口國。

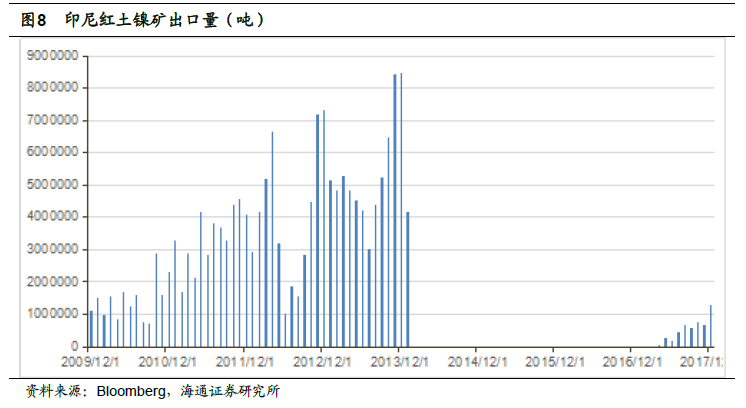

印尼出口數量和種類。在2014 年印尼禁止紅土鎳礦出口之前,印尼大量出口紅土鎳礦。至2013 年,達到頂峰6000 多萬噸出口量。而在2014-16 年幾乎沒有出口量。2017 年放開出口,但是有出口配額和品位限制:品位必須在1.6%以下,目前出口配額達到3500 萬噸。2017 年的整體出口量也不到500 萬噸。

出口配額的起因:冶煉資產投資并不順暢。2014 年印尼的禁礦出口政策催生了鎳鐵項目的大規模發展,在2014 年之前,整個印尼出口鎳鐵量不到10 萬噸,而在2017 年,該數值突破100 萬噸。按照10%計算,大約是10 萬噸的金屬量。此外,印尼出口不銹鋼的數據不全。但是據安泰科統計,目前在蘇拉威西的RKEF 生產線應該在50 條左右,對應是600 萬噸的產能,其中過半的產量來自青山,10 萬噸鎳鐵含鎳+600 萬噸不銹鋼*5%品位(假設5%的含鎳量)=40 萬噸。顯然,即使加上不銹鋼的產能,實際開發的鎳資源與2013 年相去甚遠。

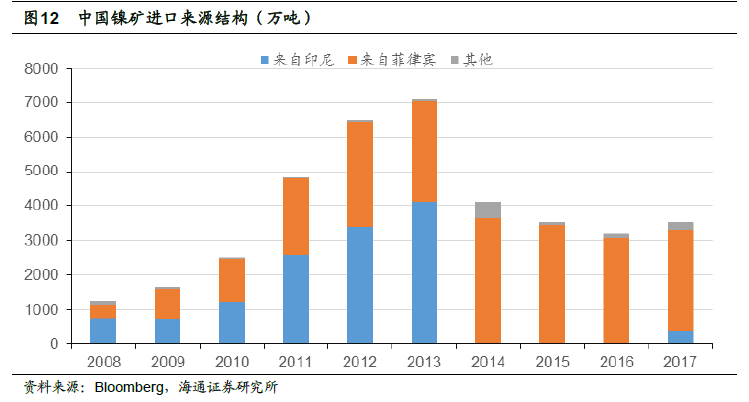

菲律賓的鎳出口也出現瓶頸。2014-2016 年這三年的印尼“禁礦”期,菲律賓顯然并未停止開礦的腳步,尤其在2013-14 年,很快取代印尼成為東南亞第一紅土鎳礦出口國,年出口量超過4000 萬噸。但是從最近三年的出口量看,有明顯下降的趨勢,主要原因是礦產品位下降以及菲律賓政府對于環保問題日趨嚴苛。