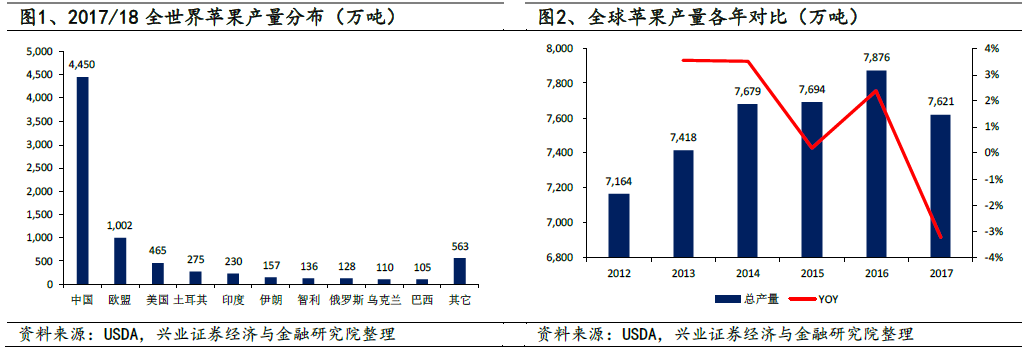

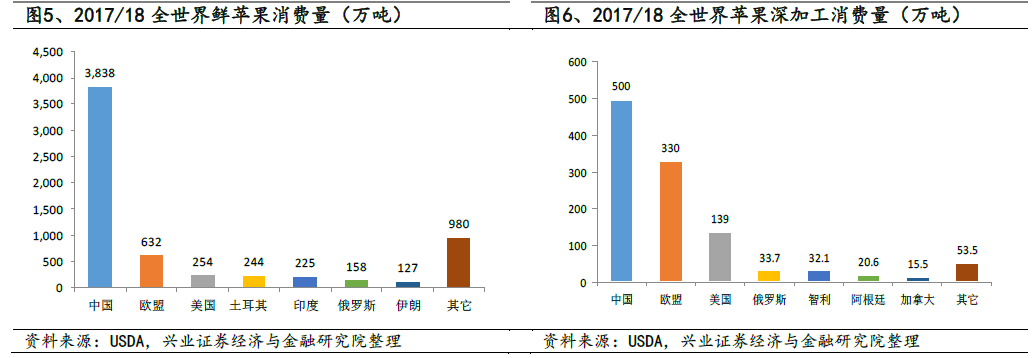

產量與消費量。2017 年全世界蘋果產量為7621 萬噸,主要產區是中國、歐盟、美國、土耳其和印度。自2012 年以來,世界范圍內蘋果產量總體呈上升態勢,除2017 年由于氣候原因,歐洲地區產量下降200 萬噸。世界生產蘋果的國家有80 多個,年產量超過或接近100 萬噸的主產國有12 個,按產量排,依次為中國(46%)、美國(9%)、土耳其(6%)、意大利(5%)、法國(5%)、波蘭(5%)、德國(3%)、俄羅斯(3%)等。不包括中國,元帥系和金冠是世界兩大主栽品種;若包括中國在內,富士則成為世界第一大栽培品種。美國、意大利、法國、智利、南非等新發展的果園中紅富士占50%以上,中國富士栽培面積占蘋果總面積的49.6%。

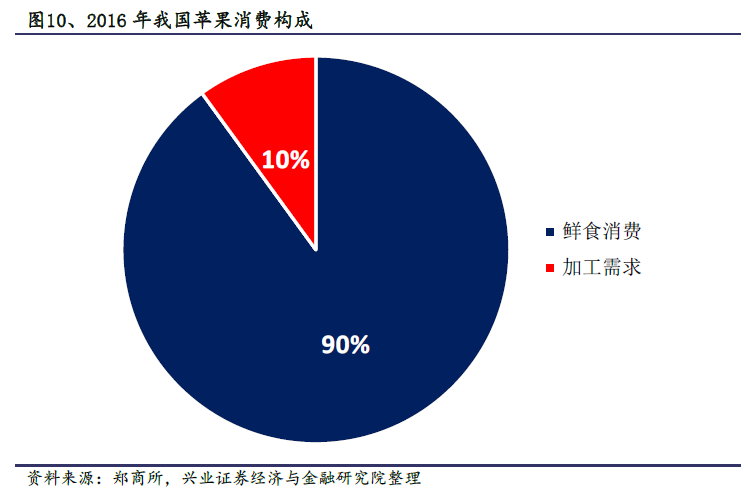

產業鏈上下游流程圖。我國蘋果產業鏈較短,根據消費形式分成了以貿易商為主和以加工企業為主的兩條支鏈,其中鮮果消費為我國蘋果消費的主要形式,主要通過各級貿易商對收購的蘋果進行分揀、篩選、包裝等初級加工后直接提供給消費者。加工消費主要通過加工企業將收購的蘋果制成果脯、蘋果脆片、蘋果醋、蘋果酒等深加工產品提供給消費者。

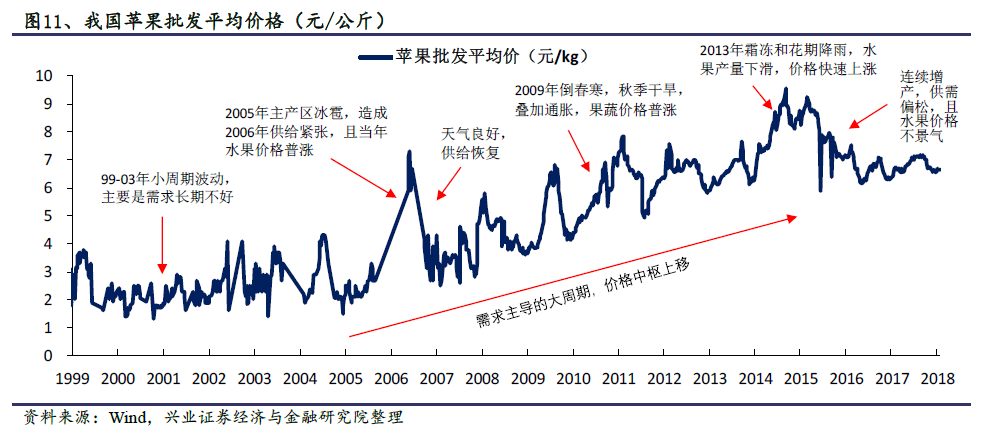

價格總體特征。長期來看,國內蘋果價格變動可大致分為三個階段:1999 年至2004 年的劇烈震蕩階段、2005 年至2014 年的中樞上行階段以及2015 年開始的價格下行階段。第一階段,即1999~2004 年間,首先是國內經濟形勢較不穩定,其次國內整體消費需求疲軟,兩者共同造成了這幾年間國內蘋果價格劇烈震蕩的現象。第二階段,即2005~2014 年間,國內經濟形勢好轉,人均消費量大幅提升,蘋果價格的上升契合了需求主導的大周期,盡管期間有多次波動,但價格中樞仍舊呈現穩步增長的狀態,并于14 年達到價格峰值。第三階段,即2015 年至今,由于第二階段的盈利趨勢良好,國內蘋果持續增產,然而消費增長比例卻并未較好匹配增產速度,使得供需偏松、產需差變大,同時水果價格整體也較為不景氣,多方面因素使得蘋果價格開始呈現整體下行。