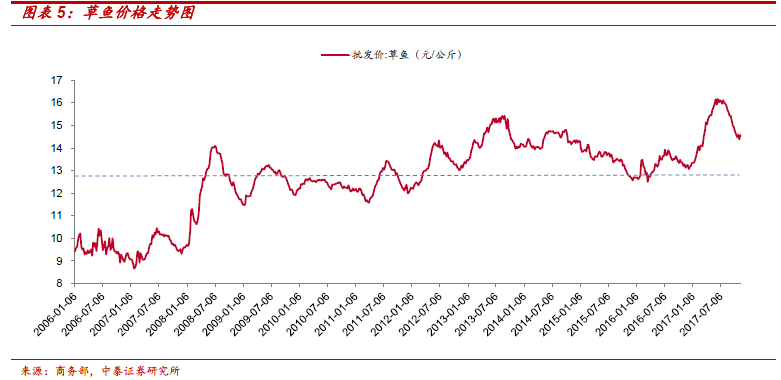

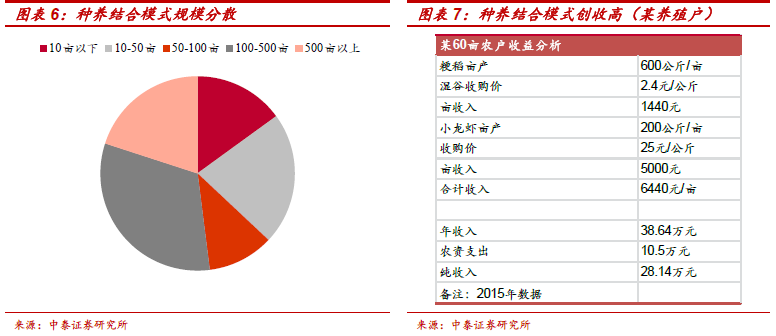

主動去產能——轉型“四大家魚”外產品。經歷2014-15 年底草魚魚價的低迷后,華中地區傳統四大家魚的養殖結構開始逐步調整,草魚水面下滑較多,取而代之的是蓮藕等經濟類作物、和河蟹、小龍蝦、黃顙魚為代表的特種水產品。據不完全統計,2015年兩湖地區草魚養殖水面相比2014 年下滑20%以上。以武漢仙桃、潛江和洪湖等傳統養殖市場較為集中。例如,2013 年武漢洪湖市燕窩鎮草魚整體養殖面積超過2 萬畝, 2015-2016 年間下降5 成,其中近7000-8000 畝水面逐漸轉種蓮藕、蓮子等種植類經濟作物,2000-3000畝養殖水面將轉養河蟹、小龍蝦以及黃顙魚。從我們前期走訪調研的情況看,2016 年湖北部分地區約有10~20%的養殖戶轉型特種養殖或稻養結合。下面我們對種養模式做個簡單分析。

被動去產能——環保壓力陡增,傳統養殖拆遷,休漁期延長。近年來,國家不斷強調環保和可持續發展的重要性,相關的環保政策法規也不斷出臺,加之水產養殖業的不斷發展,養殖理念和養殖方式正不斷發生轉變。傳統的水產養殖方式(包括圍網養殖等方式,即在江河湖泊中通過設置圍網的方式集中養殖魚蝦等水產品),盡管對于養殖戶來說,產量高、收益多,但養殖效率低(2016 年圍欄養殖占據92%的養殖面積,卻只占總產量的1.4%)、且對于湖泊本身生態結構的破壞較大,大量富營養物質和藥物、廢水廢物等隨意排入開放水域。近兩年,“退漁還湖”政策在全國各地普遍展開,大量圍欄拆除,同時地方政府對于養殖戶也有相應的補貼政策,水產養殖行業被動去產能。

意外去產能——2016 年洪災導致存塘魚減少。2016 年6 月到8 月左右,我國南方多地出現暴雨和洪災,水產養殖的主產區如湖北、湖南、安徽、江西、江蘇等地遭受特大洪澇災害的襲擊,對水產養殖造成了不小的沖擊。由于降雨時間長、雨量大,導致多地池塘出現潰塘、溢塘,存塘量大幅減少,使得之后相應一段時間內的產能也受到了影響。根據在7 月暴雨后關于部分地區水產料及水產銷量的實地調研情況,武漢東西湖當地飼料廠水產料7 月平均銷量同比下降20-30%;荊州當地飼料廠水產料銷量總體下降約30%;洪湖地區7 月水產銷量同比減20%;草根調研顯示,7 月整個華中地區水產料銷量同比減少25%,長江流域減30%,全國減10%,飼料價格從約3200 元/噸減少到2600 元/噸,降幅近19%,出現大幅下降,說明養殖戶的需求端大幅收縮。從以上水產料和水產的銷量減少情況就可以反映出2016年洪災過后養殖戶存塘魚的減少,從銷量減少的幅度看,此次洪災對于存塘魚的減少和影響非常大。

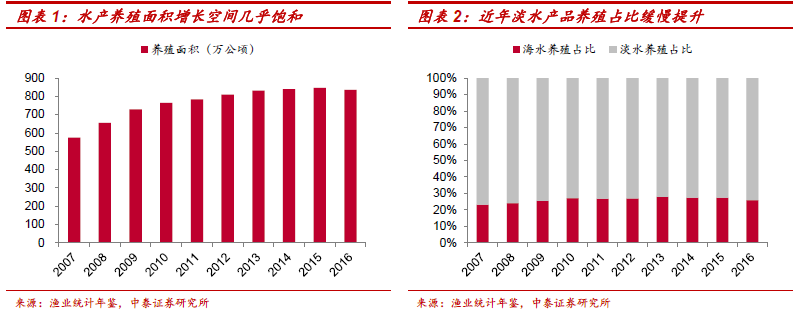

淡水品種養殖結構十年變化明顯。從所有淡水養殖品種角度看,近十年發生了較為明顯的變化。對比2003、2010 和2016 年淡水養殖產品產量占比,可以發現魚類產量占比明顯提升,從2003 年的70%出頭增長到2016 年的超80%,甲殼類也有比較明顯的上升趨勢,而珍珠養殖曾經占比達到近20%,2016 年僅占比4.97%,下降幅度非常明顯。重要原因為,隨著河蚌養殖技術的普及和成熟,養殖珍珠已經從原來的暴利時代轉變到微利時代。其他淡水產品占比從2007 年的4.48%上升到2016 年的5.67%。

現今淡水養殖主要結構仍以魚類為主,小品種魚類占比提高。從2016年的統計數據來看,魚類產品在淡水產品中所占比例超過80%,而淡水魚類的細分品種中,從目前的養殖結構來看,占比最多的魚類為草魚,而草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚、鯽魚為主要淡水養殖魚種,總占比達到74.76%,約四分之三。將“草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚、鯽魚”5 個品種作為傳統家魚,其他品種作為特種魚類,可看出從2013 年以來傳統家魚占比明顯下降,由2013 年超過82%下降到2016 年的75%左右,特色魚種相應的從17.72%上升到25.24%。傳統家魚以草魚為例,產量占比從2003 年的22.39%下降到2016 年的21.63%,而特種魚類中以泥鰍為例,產量占比從2003 年的0.44%上升到2016 年1.47%。