中國已成全球制藥大國,市場規模位居全球第二。制藥工業是國家戰略支柱行業之一,其工業水平是一個國家綜合實力的重要組成部分。中國制藥產業真正起步于本世紀初,經歷了從無到有,從使用傳統工藝到大規模運用現代技術的發展歷程。特別是改革開放以來,我國醫藥產業隨著國家綜合實力的提升駛入了快速發展通道。國內醫藥制造工業收入從1999 年的1324 億元,快速增長到了2010 年的10169億元,年復合增速達22.6%。截至2016 年底中國醫藥工業收入已達28062 億元,2010-2016年復合增速達18.4%,遠超全球醫藥行業平均增速。

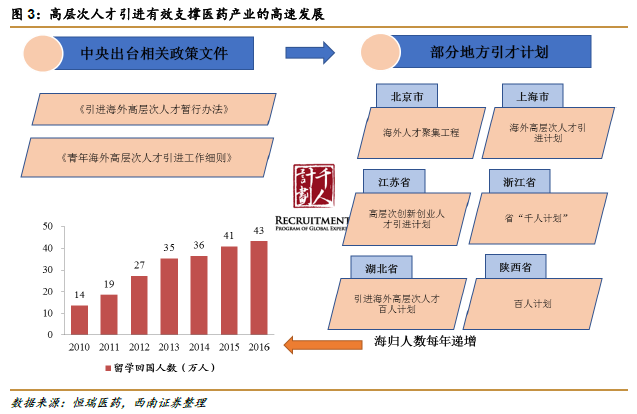

多批次人才引進項目實施,奠定創新藥大國崛起的智力基礎。同仿制藥的開發相比,創新藥的研發更需要全球一流人才作為支撐。國內綜合實力的不斷提升和創業環境的改善,吸引著越來越多的高端留學人才歸國。國家各部委以及地方政府推出了多個人才計劃,如國家自然科學基金委的“杰青”和“優青”,教育部的“長江學者”、“青年長江學者”和“新世紀優秀人才支持計劃”。中組部的“千人計劃”、“青年千人計劃”和“青年拔尖人才支持計劃”,科技部的“萬人計劃”和“創新人才推進計劃”,中科院的“百人計劃”,中國農科院的“青年英才計劃”,人社部的“百千萬人才工程”以及全國博士后管委會辦公室的“香江學者計劃”等,同時各省市還有各類人才計劃。

生命科學論文位居全球第二,奠定創新藥大國的科技基礎。2012-2016 年,中國的SCI(科學引文索引)論文數量為124.5 萬篇,僅次于美國。生命科學領域的論文發表數也水漲船高,居世界第2 位。同期,中國在基于SCI 數據庫設計的含金量更高的統計指標數據庫——ESI(基礎科學指標庫)評價體系中前進更快:近5 年入圍ESI 高被引論文的數量約為上個5 年的2.5 倍。而在過去20 年間,ESI“高被引作者”中,中國作者的數量從1996 年的3 位增加到2006 年的7 位,再到2016 年的170 多位。這些數據充分展示了中國在基礎科學領域的巨大進步,為醫藥研發應用奠定堅實的科技基礎。

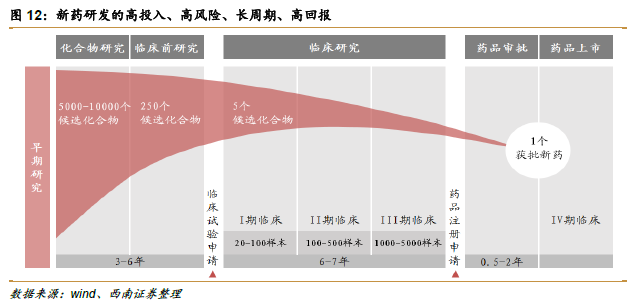

站在巨人的肩膀,國內新藥研發嶄露頭角。國內醫藥工業大致經歷了“缺醫少藥”、仿制藥黃金發展十年、創新藥嶄露頭角三個階段。在最近10 年,國內醫藥工業已經開始逐步注重創新藥的研發與投入。研發費用的快速增長是國內藥企開始注重創新藥研發的最明顯表現。國內主流藥企的研發投入占營業收入的比例已經逐步提高到5%以上,而恒瑞醫藥與復星醫藥占比已經超過10%。

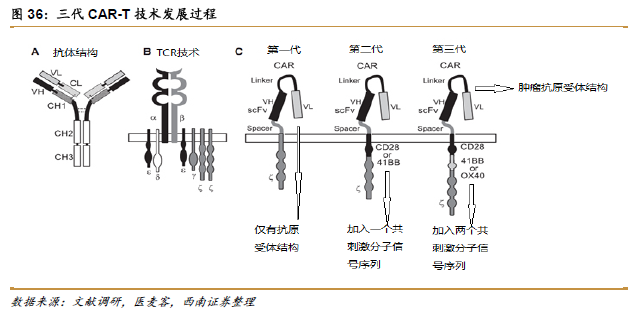

創新藥多個領域中國與國際差距縮小,細胞治療等已有趕超趨勢。總體來講,我國創新藥研發水平距發達國家有20 年左右的差距,產生差異的主要原因在于我國歷史積累不足。通過多年人才引進和技術突破,中國在創新藥研發多個領域已與發達國家縮小了差距,以恒瑞為例,恒瑞的研發進度與海外醫藥巨頭在某些品種上的研發進度僅差幾年左右的時間,甚至同步。