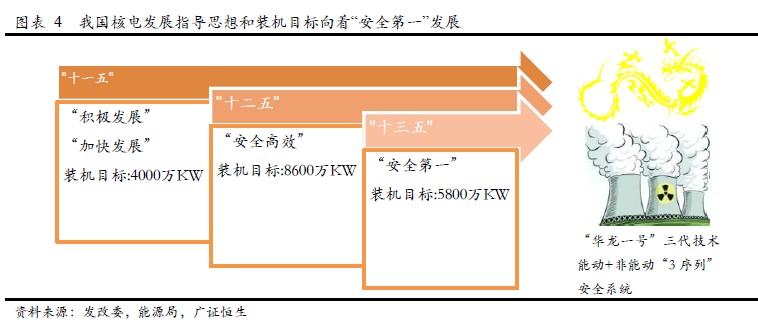

近日,柴靜霧霾調查《穹頂之下》火爆網絡,霧霾問題再次引起全社會廣泛關注。霧霾背后的根本原因在于我國長期以煤炭為主的能源消費結構不合理,而從源頭治理霧霾的主要手段無疑需從調整能源結構著手。核電作為清潔能源,無論從環保還是經濟性方面都具有其他能源不可比擬的優勢,發展核電是治理霧霾的重要手段。新形勢下,停滯三年的國內核電新項目審批在“安全第一”的發展指導思想下即將解凍,行業有望迎來向上拐點。同時,隨著國產化水平不斷提高,核電“走出去”戰略也將為國內核電設備企業打開巨大海外核電市場空間。

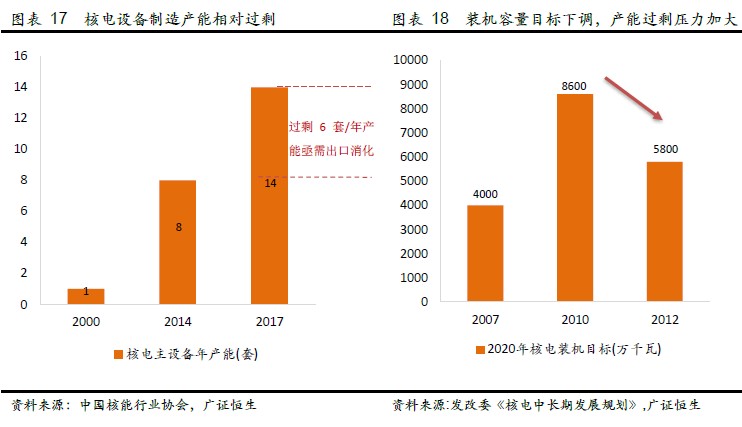

高層推動,核電行業拐點將至。去年以來核電利好政策消息不斷,國家高層持續為核電站臺,總理也做起了“推銷員”角色,力推核電走出國門。目前,我國已投運核電裝機容量2029 萬千瓦,在建2844 萬千瓦,要完成2020 年發展目標,缺口約3900 萬千瓦,對應核電設備市場空間約3500 億元。2015 年-2020 年每年平均需開工6-7 臺百萬千瓦核電新機組,根據招標進度,設備商訂單有望在2015-2016 年集中釋放。

“一主一輔、輔線先行”,“華龍一號”搶占海外千億核電市場。我國三代核電技術線路以AP1000 為主,“華龍一號”為輔,由于AP1000 關鍵設備技術問題導致示范項目進度拖延,而中核與中廣核技術融合的三代完全自主知識產權的“華龍一號”承擔起國內核電新項目以及“走出去”重任,國內示范繼而海外推廣的“輔線先行”路線逐漸明確。2030 年前,世界核電新增裝機有望達221GW,逾5500 億美元的市場增量空間,假設“華龍一號”獲得10%的增量市場份額即22GW,對應3410 億元人民幣的市場空間。