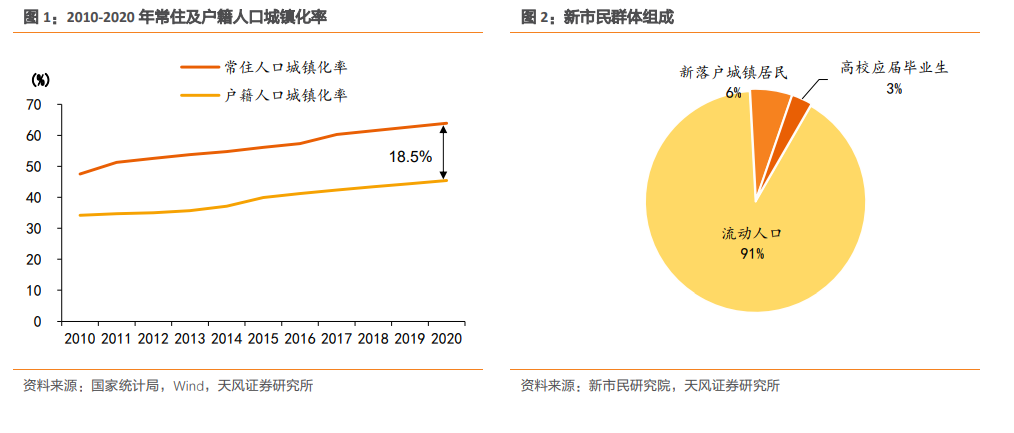

新市民最初指的是長期居住在城市并有相對固定工作的農民工,后來該名詞的指代范圍逐漸擴大,成為原籍不在當地、因各種原因來到一個城市的流動人口的統稱。從統計口徑來看,因城鄉二元結構,即以前農村人口為農業人口,在城鎮居住的人口為城鎮人口,但隨著城市化遷移,大量農村人口在城鎮打工置業,而戶口仍在農村,因此常住人口城鎮化率和戶籍人口城鎮化率之間長期存在剪刀差,這部分差值普遍被認為是流動人口或新市民。本次《關于加強新市民金融服務工作的通知》進一步明確了新市民范圍,即因本人創業就業、子女上學、投靠子女等原因來到城鎮常住,未獲得當地戶籍或獲得當地戶籍不滿三年的各類群體,包括但不限于進城務工人員、新就業大中專畢業生等。

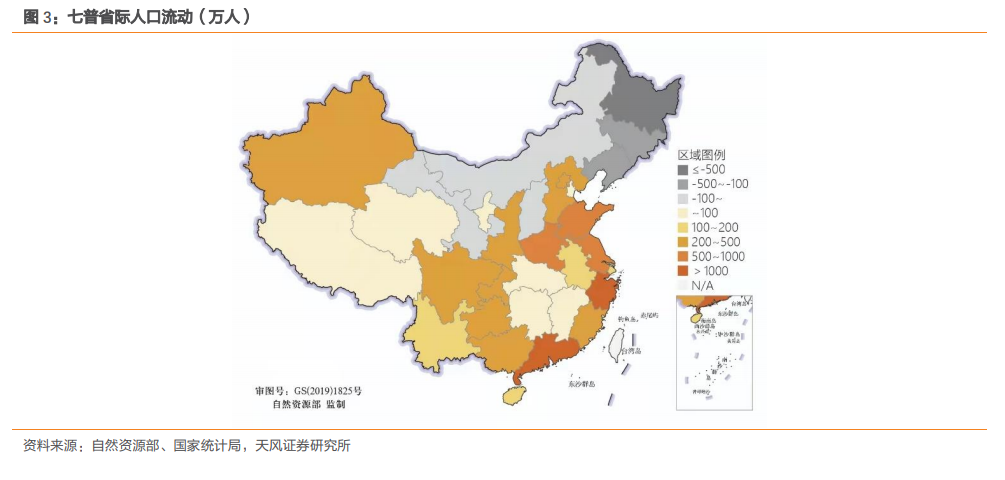

截止 2020 年底,我國常住人口城鎮化率為 63.9%,戶籍人口城鎮化率為 45.4%,按 14.1 億總人口計算,兩者差距為 2.6 億人。其中 1.7 億為外出農民工,根據貝殼研究院數據,2020年我國城鎮流動人口已達 8000 多萬,與外出農民工之和近 2.6 億。本次《關于加強新市民金融服務工作的通知》官方口徑的新市民約為 3 億人,因此流動人口(外出農民工+城鎮流動人口)為新市民的主要部分。此外,新市民研究院數據也顯示流動人口在新市民中約占 91%。盡管新市民范圍有所擴大,從群體組成來看,城鄉和城鎮的流動人口仍是其主體。基于這個原因,后續的測算我們主要基于流動人口相關數據。從地域分布來看,根據七普數據,流動人口主要從東三省向長三角、珠三角、京津冀、成渝等核心城市群遷移,且聚焦在一二線城市。

流動人口或新市民是我國戶籍制度下的特殊產物。在不同的發展時期,針對各個階段經濟社會發展的特點,我國戶籍制度不斷演進,對流動人口的形成與發展有著深刻影響。為了更好的發揮人口這個經濟要素,提高資源配置效率,當下戶籍制度的放開與對新市民群體的支持,對激發蟄伏中的經濟活力有著重要意義。