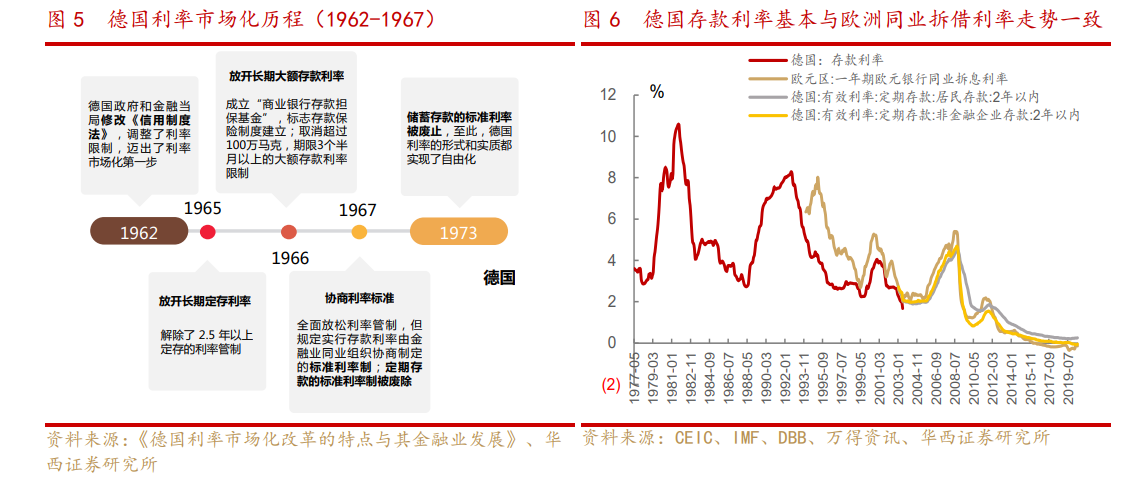

因此德國漸進放開了各領域利率管制,包括 1962 年修改《信用制度法》,調整利率限制對象,邁出利率市場化第一步;1965 年解除 2.5 年以上定存的利率管制,1966 年解除 100 萬馬克 3 個半月以上的大額定存利率管制;1967 年 2 月政府提出廢除利率限制的議案,4 月全面放松利率管制。在形式上全面實施利率市場化后,為避免自由化引起混亂,德國央行在 1967 年廢除利率管制的同時,對存款利率實行標準利率制(規定由各金融業同業組織相互協商,制定存款的標準指導利率)。標準指導利率僅有建議作用,并沒有強制力,因此約束較過去的利率管制力下降。1973 年 10月,存款利率的標準指導制度徹底廢除,德國實現利率的形式和實質的市場化。

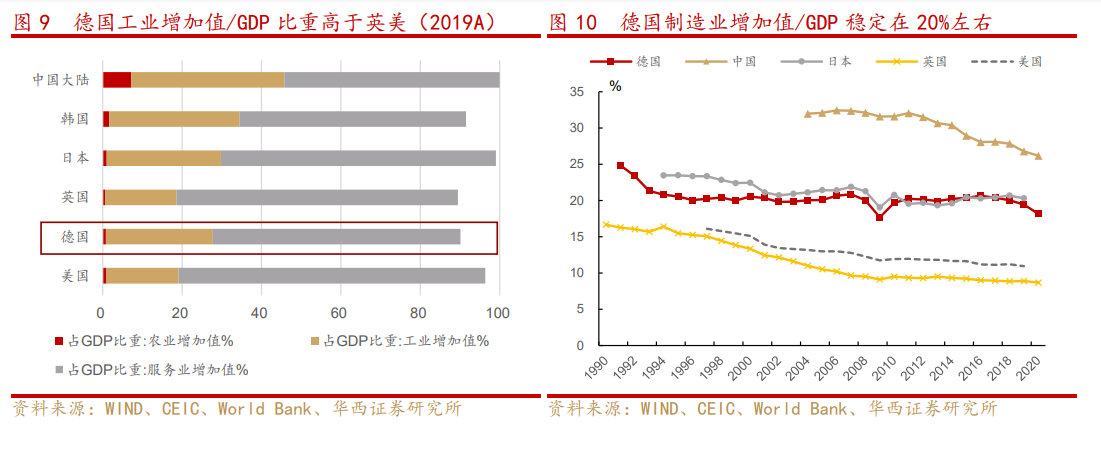

從宏觀環境來看,德國經濟實力位居世界第四、歐洲第一,經濟總量占歐盟的1/3。產業結構上,和所有發達國家一樣,德國第一產業農業占比較低,有著強大的服務業支持作為基礎,服務業增加值/GDP 的比例達到 62%以上;但同時德國的精密機械、制藥、工程機械、汽車制造、環保產業等都非常發達,所以與其他主要發達國家相比,第二產業占比更高,近年來制造業增加值/GDP 的比例始終穩定保持在 20%以上,相比之下,英、美、日等國近年來制造業占比持續下降。強大的制造實力推動出口快速增長,德國自 2000 年開始經常項目順差持續增加,顯著高于其他發達國家,2020 年德國貿易額/GDP 的比重為 81%,也遠高于其他國家。

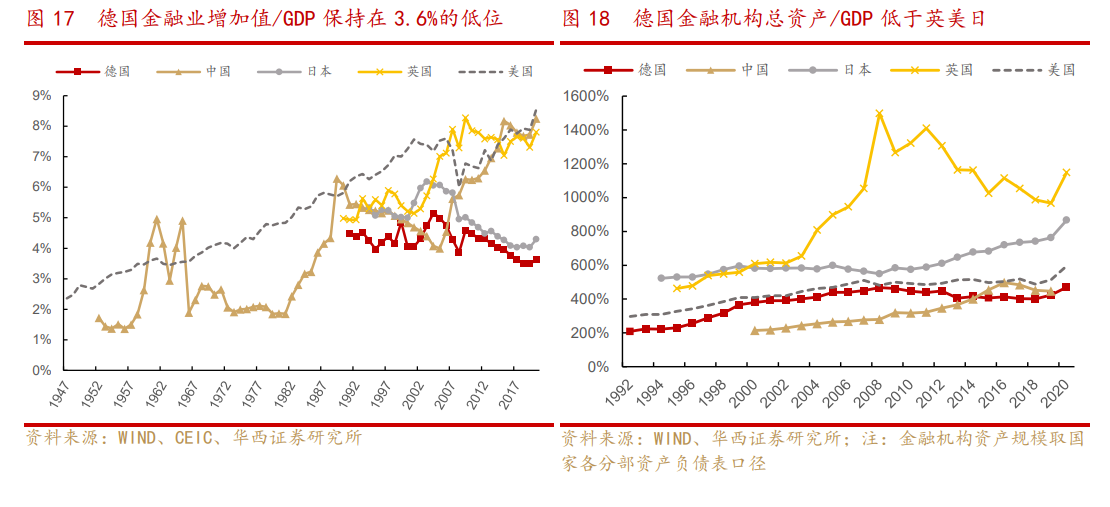

相較于發達的制造業,德國經濟的金融化程度相對來說不高,體現在:1)規模來看,德國 2020 年金融公司總資產 15.8 萬億歐元,金融機構資產/GDP的比例為 471%,相對體量低于美國(596%)、日本(868%)和英國(1149%);增量來看,2020 年德國金融業增加值/GDP 為 3.6%,長期處于低于 5%的水平,也低于中、美、英的 8%左右的水平,趨勢上和日本相近。2)金融化程度相對較低一方面體現在資本市場發展不強,另一方面從間接融資看,2020 年德國銀行業提供的私人信貸規模/GDP 的比例為 86%,也顯著低于英國的146%和我國的 182%。3)廣義貨幣(M2)規模上,2020 年末德國 M2/GDP 的比例為 102%,顯著低于中國、日本和英國,與美國相當。