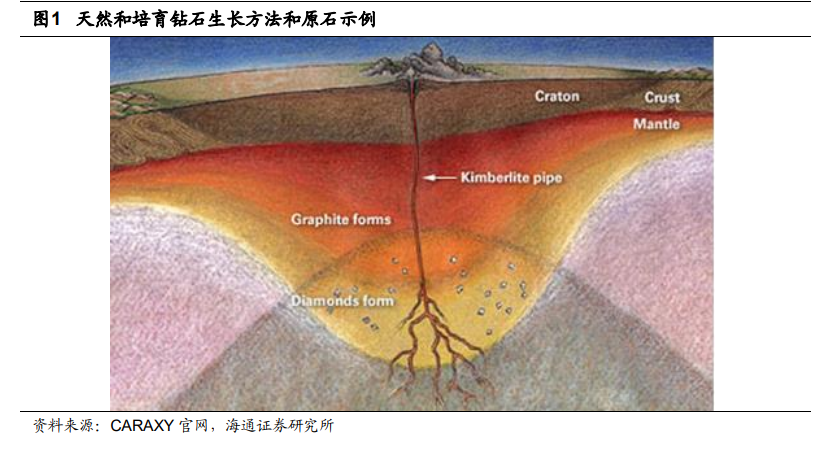

天然鉆在超高溫高壓環境中形成,并且隨著地殼運動過程到地表。天然鉆石形成于地底下 100 多公里深處的碳元素層,其超高溫高壓的環境可以將石墨形態的碳元素擠壓成金剛石結構。天然鉆石整個形成過程只要數天時間,但是需要經過數百萬年的地殼運動后跟隨火山噴發到地球表面成為可以開采到的鉆石,而通過模擬培育鉆石的生長機理可以人工合成培育鉆石大大增加了鉆石的產出效率。

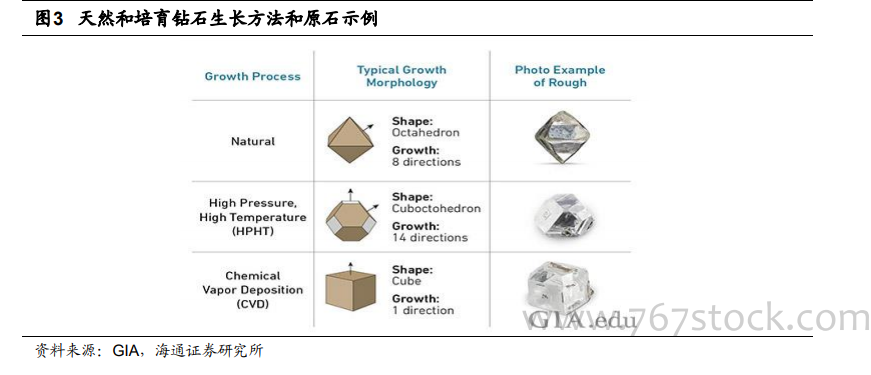

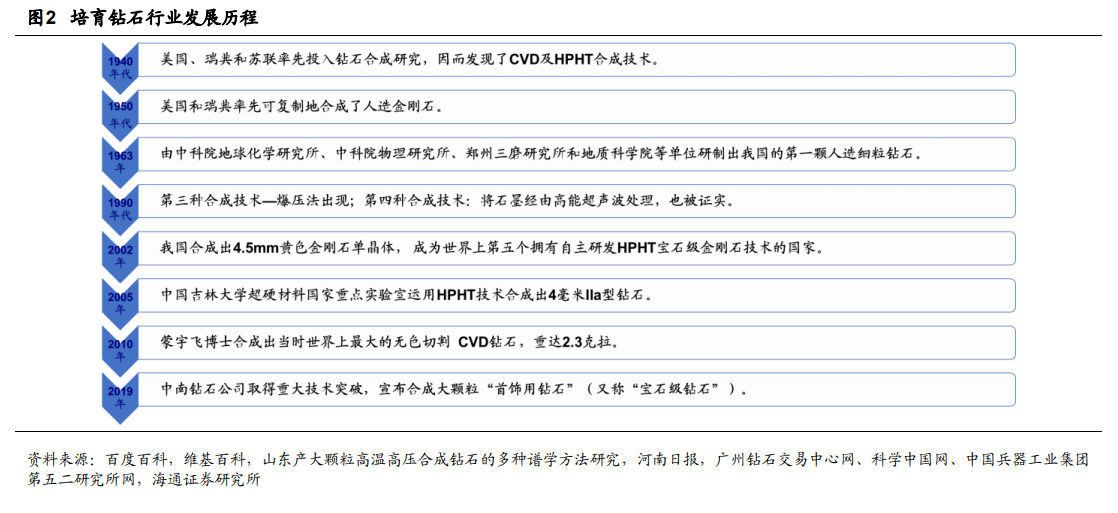

培育鉆石理論歷史悠久,目前進入快速發展階段。培育鉆石的理論基礎最早可追溯至 18 世紀末法國化學家拉瓦錫的發現。1952 年,美國聯邦碳化硅公司的科學家威廉·艾弗索運用化學氣相沉積法(簡稱 CVD)讓含碳的氣體不斷沉積在鉆石籽晶上,逐漸積聚和硬化形成鉆石。1954 年,通用電氣的“超級壓力項目”負責人霍爾博士帶領團隊,在培育鉆石技術領域取得突破,誕生了業內所稱的“高溫高壓法合成鉆石”(簡稱 HPHT)。1963 年,由中科院地球化學研究所、中科院物理研究所、鄭州三磨研究所和地質科學院等單位率先研制出中國第一顆人造鉆石。1990 年代,第三種合成技術“爆壓法”、第四種合成技術“高能超聲波處理”也陸續面世。2005 年,中國吉林大學超硬材料國家重點實驗室運用 HPHT 技術合成出 4 毫米 IIa 型鉆石。2019 年,中南鉆石公司取得重大技術突破,宣布合成大顆粒“首飾用鉆石”(又稱“寶石級鉆石”)。相比天然鉆石的悠久歷史,誕生于上世紀中期的培育鉆石雖然發展歷史較短,但得益于合成技術的迅猛發展,其行業進入快速崛起的發展階段。

培育鉆和天然鉆之間的關系可以簡單以冰箱做的冰和自然形成的冰來理解。培育鉆石即合成鉆石,是人工模擬天然金剛石結晶條件和生長環境采用科學方法合成出來的金剛石晶體。從產品屬性看,培育鉆石和天然鉆石均是純碳的結晶體,擁有完全一樣的物理、化學以及光學性質,透明度、折射率、色散等方面媲美天然鉆石,在亮度、光澤、火彩、閃爍等飾品特性方面完全與天然鉆石相同。另外,培育鉆石從本質上不同于仿鉆類的莫桑石(碳化硅)和水鉆,和天然鉆石一樣都是屬于純碳構成的晶體。2018 年 7月,美國聯邦貿易委員會(FTC)修正鉆石的定義,刪掉“天然”一詞,將天然鉆石和實驗室鉆石都統一歸類為鉆石。