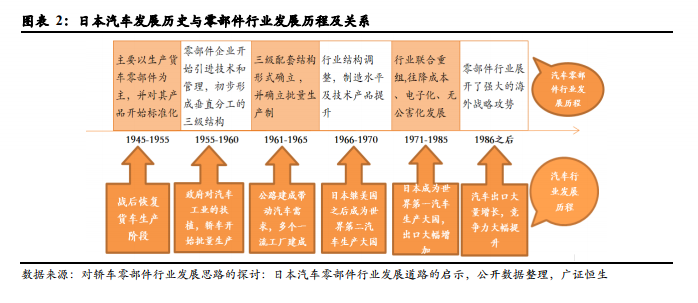

回顧日本汽車零部件產業發展的六個階段,產品標準化、政府扶持、產業結構調整、技術改革與對外擴張是行業快速發展的主要關鍵因素。日本汽車零部件發展的第一階段(1945-1955 年)主要以生產貨車為主,開始少量為轎車配套,并開始進行產品標準化。接著第二階段(1955-1960 年),由于較多民企的生產規模小,技術低,日本政府對汽車零部件工業開始進行扶植,以引進先進技術設備為主要目標,促進研究機關與民間企業合力開發,推行標準化, 協調民間企業技術、國外先進技術和國家發展目標。零部件廠開始重新組合,并初步形成垂直分工的三層“系列集團”。在第三階段(1961-1965 年),汽車零部件行業開始提高質量、降成本,以及形成批量生產,較多以及零部件生產工廠具備強技術與產品開發能力。第四階段(1966-1970 年),汽車零部件制造水平提高,往技術安全化轉型。為適應汽車工業的發展,零部件產業技術向無公害化、安全化的綜合方向發展,以形成良好的社會環境。進入第五階段(1971-1985 年),汽車零部件行業進行重組,向電子化、無公害化發展以提升國際競爭力,以及適應整車擴大出口及降低生產成本、降低油耗、控制排放等嚴格要求。當時部分不能適應的廠商被淘汰,行業進行了聯合重組,部分工廠獲得了大發展。后面在第六階段(1986 之后),是日本汽車零部件行業國際化的時期,展開了強大的海外戰略,在海外大量設廠并進行資本輸出。

隨著 50-60 年代轎車逐步邁向批量生產,日本零部件產業的技術和產品開發能力逐步提升,也形成了三級的企業配套結構。1945-1955 年日本汽車產業處于戰后恢復貨車生產階段,此階段后期開始引進轎車生產制造技術,小批量進口散件組裝轎車。1955 年日本生產轎車 2 萬輛,當時零部件工業以生產貨車零部件為主,開始少量為轎車配套。1955-1960 年間,日本政府對汽車工業采取了保護、扶植政策,轎車大批量生產體制基本確立,豐田公司建成了大批量轎車生產工廠。為適應大批量轎車生產配套,大型零部件工廠開始進行技術革新,從國外引進技術和先進的管理。零部件廠開始重新組合,形成垂直分工的“系列集團”,初步形成三級零部件企業結構。1961-1965 年是日本進入世界汽車工業大國行列的時期,此間開放了轎車進口市場,并建成了多座世界一流的大批量生產的轎車工廠。同時,日本多條高速公路開通也帶動了汽車普及的狂潮,帶動大量的市場需求。這期的一級零部件生產工廠進行了大投入和改造,并具備了相當強的技術開發和產品開發能力,零部件行業整體也形成三級配套結構。

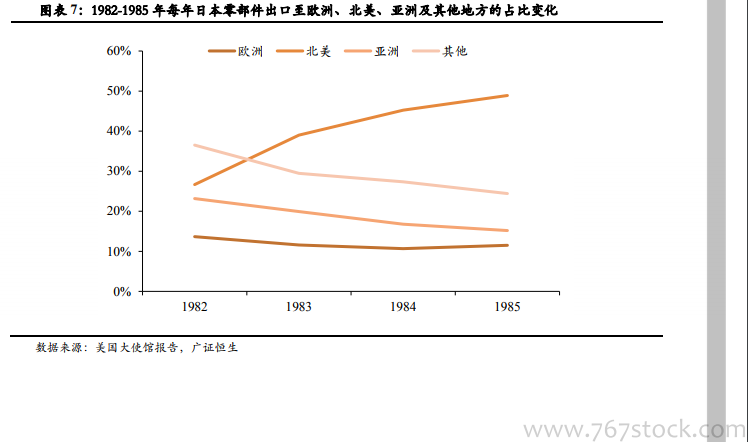

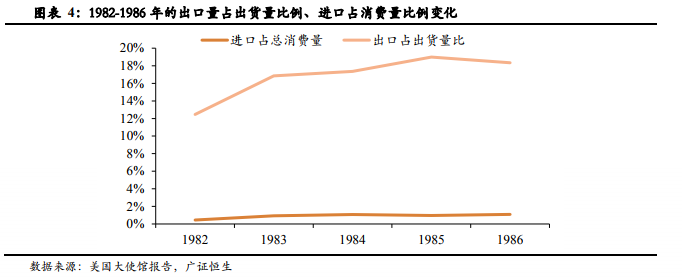

緊跟汽車產業 60-70 年代的發展步伐,日本汽車零部件行業通過合并重組,提高工藝和制造水平,以及向安全化、無公害化和電子化發展,逐步提高國際競爭力。1966-1970 年日本繼美國之后成為世界第二汽車生產大國,1970 年汽車產量達 529 萬輛,其中轎車產量已超過 50%,達 318 萬輛。日本政府大力倡導國內企業合并重組,以及“慎重與外資合作或引進外資”。日產公司于 1966 年與王子汽車合并、1968 年與富士重工實施業務合作;豐田公司也分別于 1966、1967 年與日野和大發簽署合作協議。它們不僅構建起從卡車到轎車的全系列產品體制, 還分別組成“協豐會”、“寶會”等零部件系列供應體制。伴隨著汽車工業集團的改組,零部件行業進行了結構調整,適應了汽車工業的發展而再度大量引進技術,提高其工藝裝備和產品制造水平。1971-1985 年,日本成為世界第一汽車生產大國,汽車出口大量增長。為適應整車擴大出口及降低生產成本、降低油耗、控制排放等嚴格要求,部分不能適應整車配套要求的零部件產品被淘汰,隨之零部件行業又進行一次聯合重組,部分工廠獲得了大發展。這些工廠廣泛采用了電子先進技術,從而提高了日本汽車產品在國際市場的競爭力。1986 年以后,日本的汽車零部件行業跟隨汽車行業的擴張步伐也展開了強大的海外戰略攻勢,在海外大量設廠并進行資本輸出。