天然珍珠稀有且昂貴,奠定有機寶石市場地位。雖中國在三國時期就有醫術記載珍珠,歐洲各國宮廷皇室與貴族畫像也經常能尋得珍珠元素,但作為日常首飾被大家熟知還在20 世紀初。天然珍珠的形成過程十分漫長且困難,野生貝殼受到外來物的入侵,外套膜受到刺激,分泌出珍珠質,層層包裹住外來物逐漸形成珍珠。1)稀有:自然條件下異物進入貝體概率小,通常撈捕打開幾萬個珍珠蚌才能尋得幾顆;2)珠身普遍較小,根據養殖珍珠的節奏一般 1 年只能分泌出 0.15mm 左右的珍珠質,而珍珠在貝內存在 4 年以上就會大幅降低貝的存活率,天然珍珠的牡蠣和貝類普遍較小,通常為 2-3mm“小米珠”(seed pearls);3)無暇正圓比例極低,異物形狀決定珍珠形狀。因此,高品質天然珍珠數量極其稀少且價格昂貴,奠定天然珍珠在全球市場地位。在日本 akoya 母貝(馬氏貝)因過度捕撈數量連年遞減,御木本·幸吉為開始保護 akoya 母貝,開始人工繁殖,經歷數次赤潮、資金枯竭危機。

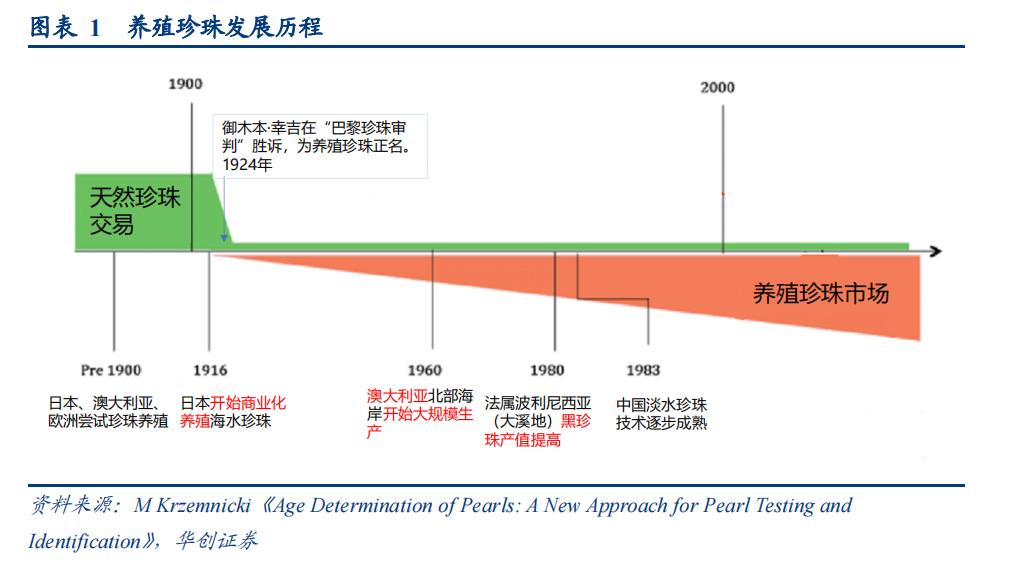

日本率先突破珍珠養殖技術,獲取專利。1893 年御木本·幸吉培育出了第一顆養殖珍珠,盡管形狀是半圓形,不甚完美,但仍是首次技術突破。其于 1896 年取得半圓養殖珍珠專利(1912 年到期);1904 年,Tatsuhei Mise 培殖出圓形珍珠,隨后一年御木本·幸吉先生也培育出了球形珍珠。兩人先后申請球形珍珠專利,但由于御木本有半圓養殖珍珠專利,故遲遲未通過。直至 1916 年御木本·幸吉(全環式)、Tatsuhei Mise 和 Tokichi Nishikawa才均被批準專利,進而開始商業化養殖珍珠;1924 年御木本·幸吉創立的 mikimoto 被日本內務部指定的皇室珠寶供應商;1925 年日本珍珠養殖協會成立,控制調節生產,日本養殖者通過購買專利參與珍珠養殖,現協會有超過 1600 家珍珠養殖加工出口企業。

養殖珍珠也曾被質疑,現已樹立標準。Akoya 珍珠曾在 1910 年被巴黎、倫敦珠寶商指責為“偽造品”以抵制日本珍珠;1921 年倫敦一家報紙甚至刊文指責“這一行為為商業欺詐”,為了維護 Akoya 珍珠,御木本·幸吉在巴黎起訴,并于 1924 年取得勝訴,為養殖珍珠正名。養殖珍珠本質是模擬天然珍珠的生長環境,引導珍珠加速生長,所以其與天然珍珠成分完全一致。