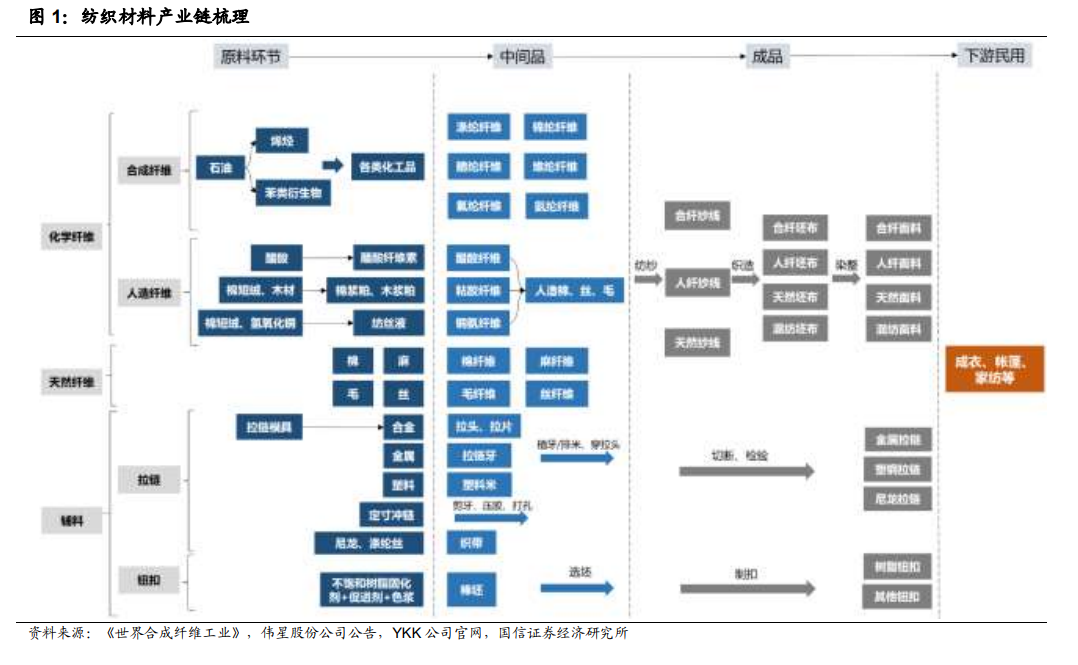

服裝的初始產品是紗線,紗線由紡織纖維擰成。紡織纖維根據制作過程所需的原料和工藝不同大體上分為化學纖維和天然纖維,其中化學纖維又分為合成纖維和人造纖維。天然纖維直接由天然物質棉麻毛絲組成,人造纖維是先由棉短絨、木材、醋酸等天然原料加工形成相應的纖維素再合成,合成纖維是先由石油提煉產生的各類化工品再通過化學反應合成。紗線通過織造和染整形成不同種類的面料,包括合纖面料、人纖面料、天然纖維面料和不同種類紗線混合織造的混紡面料。同時輔料主要包括拉鏈紐扣等,由根據成衣設計需要生產,在面料裁剪縫紉同時搭配輔料,最終形成成衣。

從產業鏈各環節看,成衣等終端加工偏向勞動密集型產業,對人力需求較大,附加值偏低。而服裝的差異化功能如吸汗、透氣、保暖、防水等,主要由紗線和面料提供,因此差異化的紗線和面料開發對制造商研發能力要求較高,同時輔料對服裝外觀與功能性也具有較大影響。總體而言,產業鏈自下而上,對設備和資本要求越高,對人力需求越少,而其中對終端產品功能性起到較大影響的差異化紗線、面料等紡織材料具有較高的附加值。

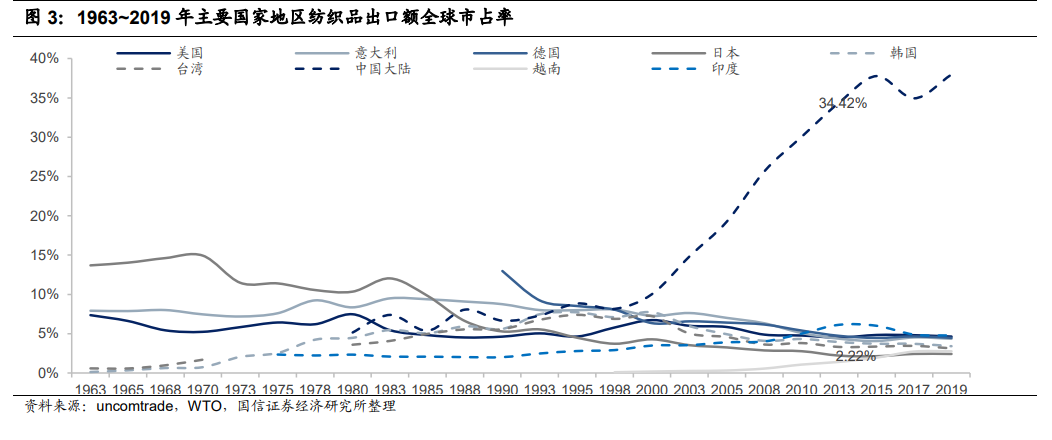

起源英國,一戰后遷移到勞動力和資源豐富的美國第一次工業革命爆發,紡織工業起源英國,1851 年英國 60%的棉紡織品出口到全球,占國內總出口的 40%,1890 年英國棉紡紗產量 4240 萬錠(美國/日本僅 1400/28 萬錠),19 世紀末英國棉紡業原料棉花主要從印度殖民地大量進口,具有成本低廉的相對優勢。但隨著一戰爆發使得英國出口陷入低迷,加上勞動力成本和原料相對匱乏,棉紡工業生產逐步由勞動力充足和資源豐富的美國承擔,20 年代,美國棉紗產量占到全球 50%以上。在紡織業蓬勃發展的同時,服裝輔料作為伴生行業應運而生,起初服飾的輔料以鈕扣為主,主要用以“衣服的關閉”,1893 年美國人維特康·賈德森申請“移動紐扣”,正式現代拉鏈的雛形,但這一發明在最初并未受到重視,在 1918 年經過瑞典人森貝克改良之后才開始商用。直到 1920 年代一戰期間,美國古德里奇公司將拉鏈的專利買下并開始大規模商用,從此拉鏈由于其便捷和與紐扣類似的功能性,迅速替代紐扣的地位。