萌芽期:源于“百家爭鳴”。日本現代學習塾(校外補習機構)始于江戶時代,這一時代是儒學、國學、洋學等學派齊頭大發展時期,當時有不少名人創辦的私塾,像緒方洪庵在大阪創辦的“適塾”、吉田松蔭的“松下村塾”、蘭學塾、順天堂等,其中一些私塾后來改制為大學,一些被大學合并,成為日本高等教育的助推器。私塾作為日本開創新時代所必要的知識和技術的教授場所,取得了空前的發展。

日本早期教育政策和現代“塾”發展初期狀態。1872 年《學制》頒布,標志著人人平等的國民教育體系在日本建立,初等教育開始普及,1907 年實現六年義務教育制,到 1908 年男女總入學率已超過了 97.8%——初等教育基本達到普及程度。與初等教育高普及相反,日本的中等和高等教育發展緩慢,到 1908 年中等教育入學率僅為 4.3%,高等教育入學率僅 0.9%。然而,1887 年日本政府確立了雇傭公務員制度,其中最看重的就是侯選人的畢業學校和考試成績,但由于公共教育資源有限,從 19世紀 70年代開始,完成了初等教育的學生如果想要繼續接受中等及高等教育,就不得不參與激烈的升學競爭。

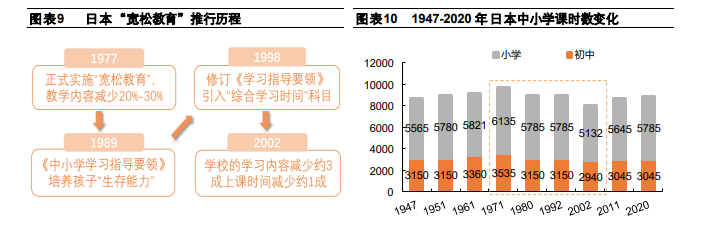

1977年開始,日本正式實行“寬松教育”,教學內容得到“嚴格篩選”,涵蓋知識點減少了 20%~30%,課時數也相應減少;1989 年,文部科學省對《學習指導要領》(日本的中小學教學綱領性文件)進行修訂,把目標修改為“培養能夠自主應對社會變化、有豐富人格的日本公民”;到 1998年,《學習指導要領》再一次修訂。這次修訂的目標是精選、嚴選教育內容,引入了“綜合學習時間”的科目,強調體驗,要讓學生自己找問題、自己解決問題,這是一種新的學習觀;到 2002年,學校規定的學習內容減少了約 3 成,上課時間減少了約 1 成,同年,開始全面實行中小學雙休制,引發家長對孩子學習競爭力下降的不安,校外教育受到追捧。同時,日本在 20世紀 90年代的教育改革中,引入了“周五日制”,從 1992 年 1 月到 2002 年 4 月全國實施。