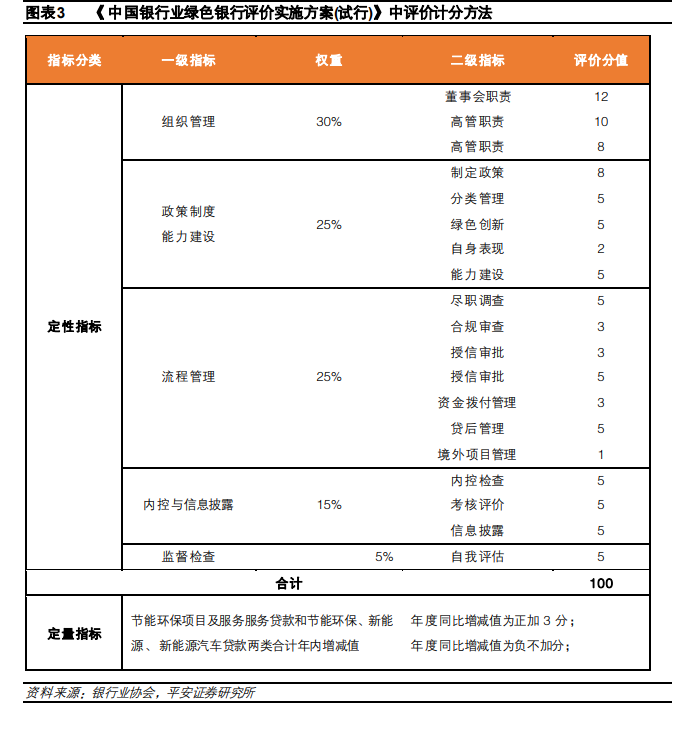

監管自上而下推動,綠色信貸政策體系已相對完善。根據央行的定義,綠色信貸是指金融機構發放給借款企業用于投向節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級和綠色服務等領域的貸款。我國對于綠色金融的發展十分重視,早在2007 年就開始做出嘗試。目前在監管層面,經過多年的探索,在綠色基礎設施建設方面已經取得了一定的成果,已初步形成了包括頂層設計、統計分類制度、考核評價體和激勵機制在內的政策框架。

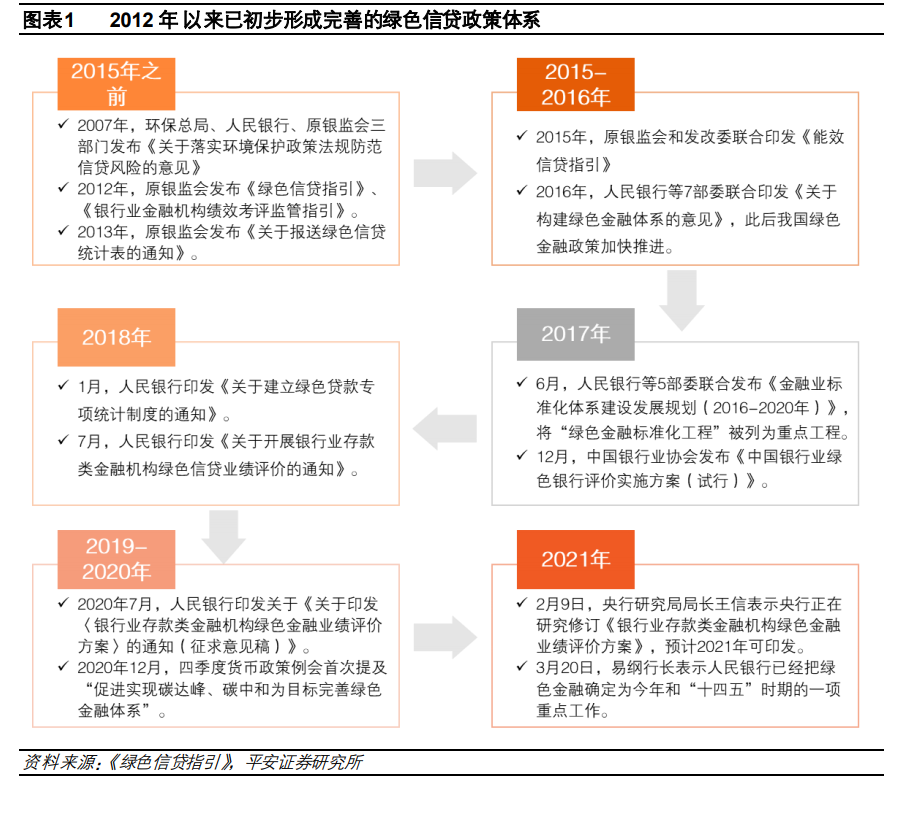

2012年出臺的《綠色信貸指引》(《關于構建綠色金融體系的指導意見》)初步建立了國內綠色信貸的頂層設計政策體系,是境內銀行業金融機構發展綠色信貸的綱領性文件。《指引》首次明確了銀行業金融機構要從戰略高度推進綠色信貸,加大對綠色經濟、低碳經濟、循環經濟的支持,防范環境和社會風險,并以此優化信貸結構,提高服務水平,更好地服務實體經濟,促進發展方式轉變。相比于 2007 年銀監會發布的《節能減排授信工作指導意見》,此次《指引》更加細化,從組織管理、政策制度及能力建設、流程管理、內控管理與信息披露、監督檢查等方面構建了中國銀行業綠色信貸管理體系,確立了商業銀行實施綠色信貸的行動綱領。

綠色信貸統計制度日益健全。2013年銀監會發布《關于報送綠色信貸統計表的通知》,確定銀行業金融機構“環境、安全等重大風險企業信貸情況”、“綠色信貸統計”等數據報送要求。2018 年,央行發布《關于建立綠色貸款專項統計制度的通知》,進一步明確了綠色信貸數據統計和監測要求,要求銀行報送四方面內容,一是涉及落后產能、環境、安全等重大風險企業信貸情況;二是綠色信貸的開展情況,即支持節能、環保、生態領域項目及服務貸款與支持節能環保、新能源、新能源汽車等戰略性新興產業產品端貸款的合計規模;三是綠色信貸的資產質量情況;四是在國際上率先系統性測算貸款支持的節能環保項目所形成的年節能減排能力,包括標準煤、二氧化碳減排當量、化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、節水七項指標。