種子行業是處于農業生產的上游位置。農業生產指農作物的生產活動,農作物包括糧、棉、油、麻、絲、茶、糖、菜、煙、果、藥等。農業生產流程一般包括農田基本建設,土壤耕作,播種及栽植,田間管理,收割及農田運輸。在上游端,種子被稱作是農業的“芯片”,因此,種子的培育成為上游端最重要的一環。此外,用于提供營養的肥料和用于防治的農藥,以及現代化農業中代替人為勞動力的先進農業機械是上游的其他組成部分。上游的這些農資原料決定了農戶生產農作物約 4 成的成本。以玉米為例子,據農業農村網數據顯示,全國 2018 年玉米種植的平均種子費用為 55.72 元/畝,占據玉米種植總成本的 5.33%。上游端其他的化肥費、農藥費和機械作業費分別占據種植總成本的13.16%、1.64%和 11.22%。中游端涉及了各種農作物的種植和生產。下游方面主要是農產品收割完成的后續應用,主要有食用用途,工業加工,畜禽飼料等。

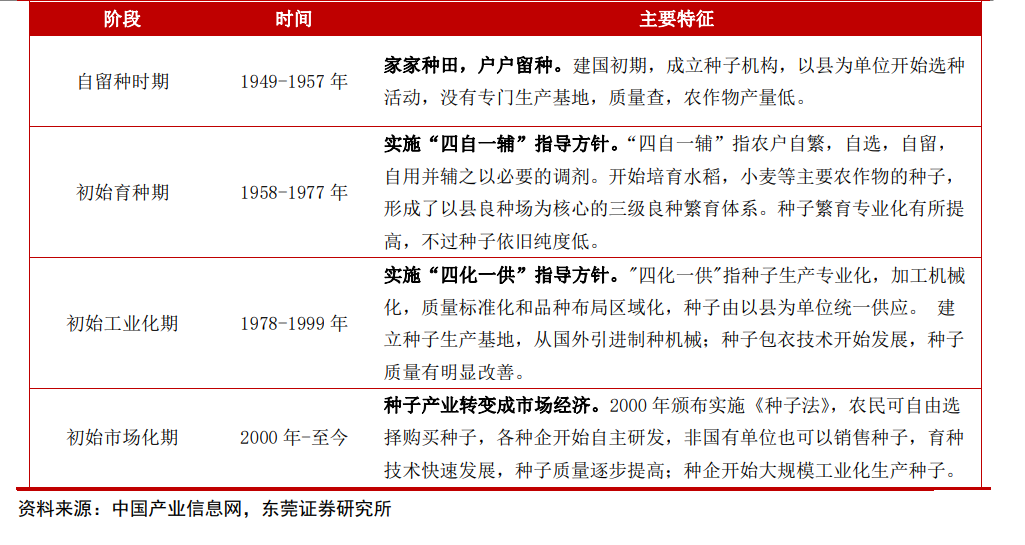

中國種子行業的發展始于建國初期。中國種業發展至今已有 70 余年,其中包括四個發展階段,分別是自留種時期(1949 年-1957 年),初始育種期(1958 年-1977 年),初始工業化期(1978 年-1999 年)以及初始市場化期(2000 年至今)。

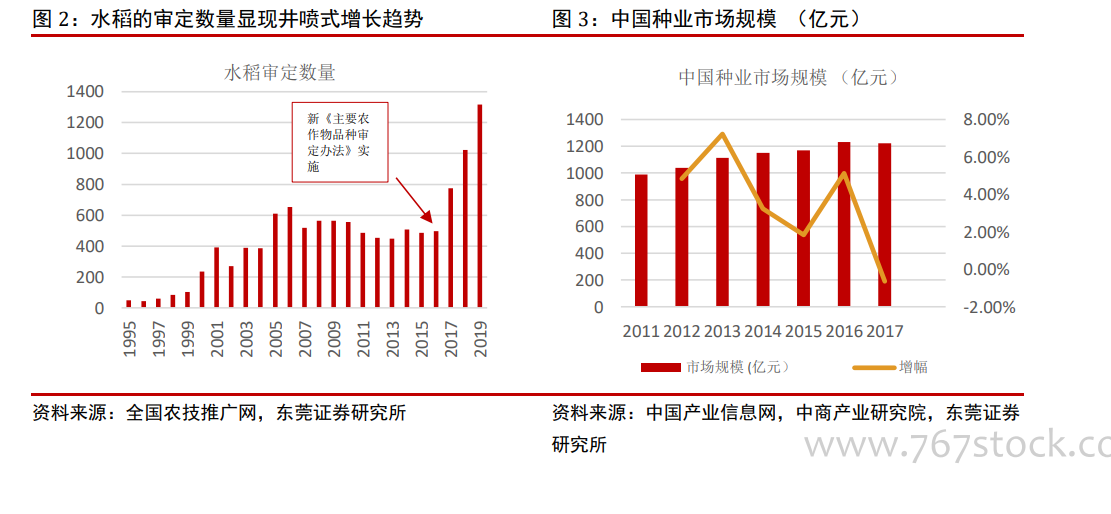

我國種業得以發展,其根本核心在于研發農作物的新品種,因此,品種審定制度尤其重要。它的設立追溯回 1982 年,種子行業正處于“四化一供”的發展階段,品種數量不多,一個品種要通過 3 年的區試和 2 年的生產試驗才能通過審定。在 1995 年前后,中國引進“滾動式”的機制——每年都有品種被淘汰和新品種通過審定。在 2000 年的《種子法》頒布實施后,民營種企數量激增,待審品種數量也快速增長,因此漫長的審定過程導致了種企越發不愿意投入研發成本,整個種業發展滯后。在 2016 年,新《主要農作物品種審定辦法》頒布實施,放開了品種審定的渠道,大大縮短了品種選育周期。之后,品種審定更有統一試驗、綠色通道、良種通關、聯合體以及特殊用途品種試驗 5 條渠道。水稻作為我國主要糧食之一,1995 年的品種審定數量僅有 49 種;從 2005 年至 2016年,審定數量保持在 500 種-650 種。2017 年,審定品種數量躍升到 775 種,自此以后,審定數量呈現井噴式增長。