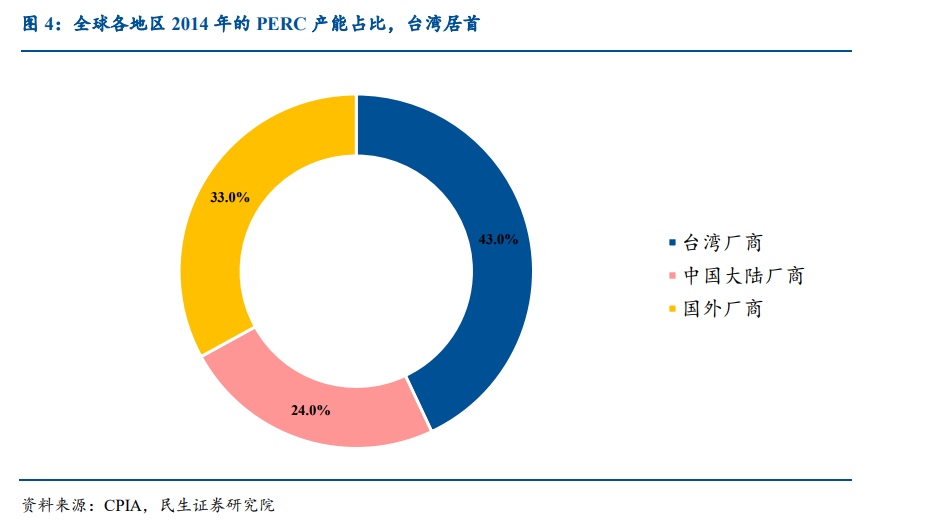

PERC 電池技術最早起源于上世紀八十年代。PERC 全稱為 Passivated Emitterand Rear Cell,即鈍化發射極及背局域接觸電池,最早起源于上世紀八十年代。1989 年,澳洲新南威爾士大學的馬丁·格林教授的研究組在 Applied Physics Letter 上首次正式公布。通過光刻、蒸鍍、熱氧鈍化、電鍍等新增工藝的加工,PERC 順利完成了實驗室制備,而根據當時反饋實驗數據,PERC 電池實驗室的轉換效率達到了 22.8%,遠優于常規電池。與常規電池相比,PERC 電池最大區別在于背面介質膜鈍化。從電池結構的角度,PERC 電池與常規鋁背場電池的結構是較為相似的,但兩者最大的區別在于,PERC 電池在背面進行了介質膜鈍化,具備鈍化疊層。這使得 PERC 電池能在降低背表面復合速度的同時,提升背表面的光反射,提升了電池的轉換效率。另外,由于增量工藝流程的緣故,相比常規電池產線,PERC 電池需要新增沉積背面鈍化疊層的設備。

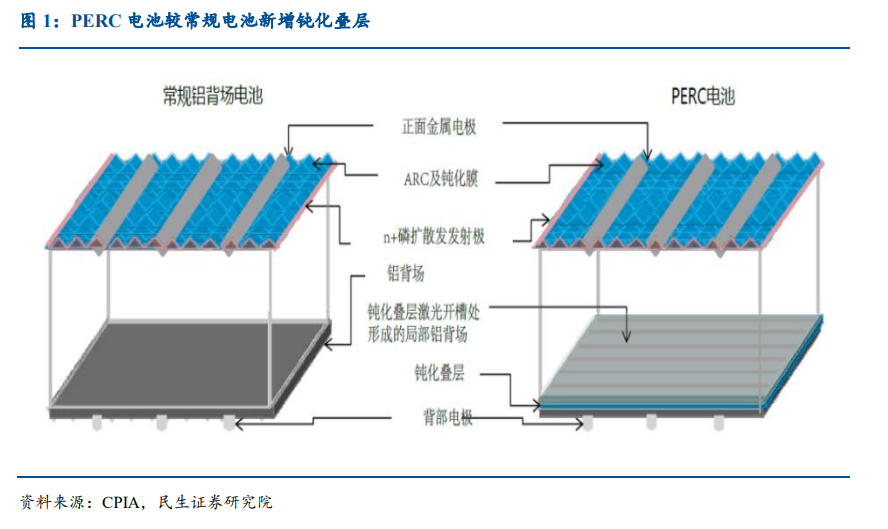

常規電池轉換效率瓶頸凸顯,PERC 電池量產被再度提上日程。盡管上世紀八十年代,PERC電池早已在實驗室完成研發,但在隨后的二十年里,PERC 電池產業化進程卻一直處于停滯狀態。但隨著常規的鋁背場電池的轉換效率逐步逼近 20%的效率天花板,傳統的工藝改良已經無法滿足日益提升的效率需求。如果要進一步突破 20%的效率瓶頸,則需要采用更為先進的電池技術。考慮到 PERC 技術對電池轉換效率提升明顯,工藝簡單,成本低廉,且與當時電池生產線高度兼容,因此,PERC 電池的量產被再度提上日程。

“863”專項的啟動,宣告我國 PERC 電池的產業化進程正式拉開帷幕。事實上,早在 2008年,國內的電池企業已經陸續對 PERC 類電池產業化展開研究;然而,最具標志性的一幕發生在2012 年。當年 7 月,由中電光伏牽頭承擔的 2012 年度國家 863 項目“效率 20%以上低成本晶體硅電池產業化成套關鍵技術研究及示范生產線”子課題啟動會議在南京正式召開,包括中電光伏、晶龍實業、西安銀泰、河北工業大學、南京航空航天大學以及西北大學在內的企業以及科研院所單位均出席了本次會議。本次會議對 PERC 電池的量產項目明確提出了兩方面的要求:1)高效率:PERC 電池的轉換效率要在 20%以上;2)規模化生產:產線產量規模高于 35MW。“863”專項的啟動,宣告我國 PERC 電池的產業化進程正式拉開帷幕。