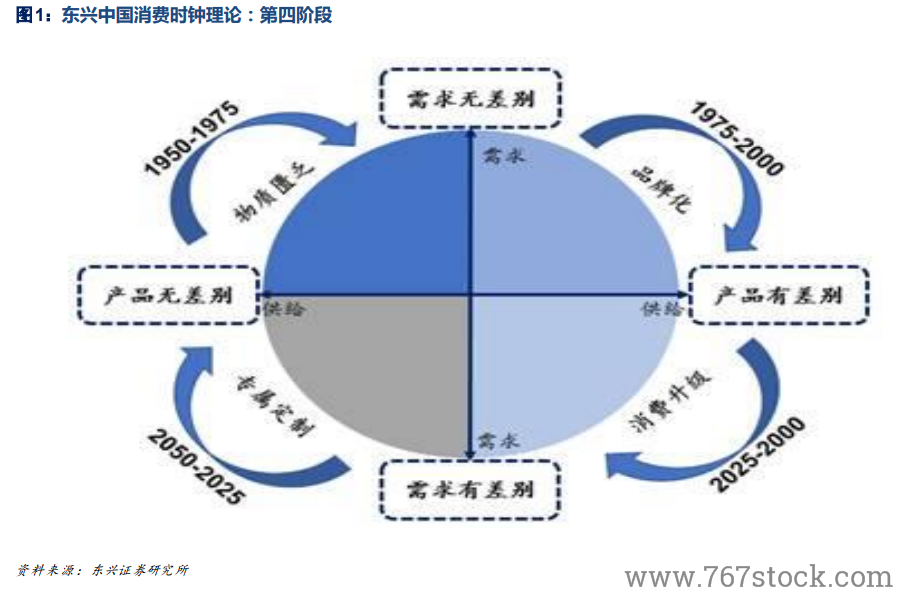

從消費周期角度看,我國所經歷的消費周期和日本較為相像,根據“東興中國消費時鐘理論”,我國先后經歷了由于物質匱乏導致的“需求無差別”年代(上世紀 50 年代到 70 年代),以及產品品牌化引領的“供給有差別”年代(上世紀 70 年代到上世紀末),進入 21 世紀,我國正在經歷消費升級帶來的“需求有差別”年代,而未來將逐步轉向個性化消費、回歸消費本源的“產品無差別”年代。

日本的經濟增長從 90 年代初的接近 5%水平一路下滑,此后 20 多年間長期維持在低位,在這個過程中,雖然經濟增速下行令居民的私人財富縮水,但是很多全新的業態應運而生,如“百元店”、“藥妝店”、“便利店”、“生活方式提案業態”和“尾貨連鎖”等等(過去主流業態為百貨、綜合超市、專賣店等等),而相關上市公司的股價表現異常突出。從“貨”和“場”的角度看,這些全新的業態呈現出來的共同特點是更加注重便宜、性價比和更懂消費者。而從“人”的角度看,經濟長期低速增長對人們消費觀念的改造很大,人們消費逐步回歸理性,選擇產品更注重實用性與舒適性。

產品質量是立店基石,成本再高也嚴控質量。日本百元店龍頭大創產業的社長矢野博丈在大創成立初期曾經將產品的毛利率控制在 30%左右,但其他環節成本即使控制再出色,產品質量仍得不到保證,產品被貼上了“便宜沒好貨”的標簽。在商品售價不變的情況下,矢野博丈下決心就是花 99 日元也要開發出高質量的好商品,通過大幅提升商品的成本和質量(部分商品毛利壓到 10%以內),成功扭轉了百元店在消費者心中的形象,讓消費者產生一種“占到便宜了”的驚喜。日本百元店注重產品質量的細節還體現在了方方面面,比如在百元店會有嚴格的運送、儲存口紅和巧克力(這類產品高溫易融化)的政策,高質量的口碑顧客愿意復購商品的基石。