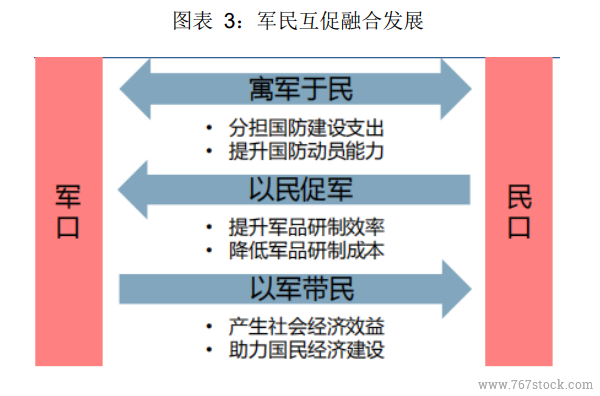

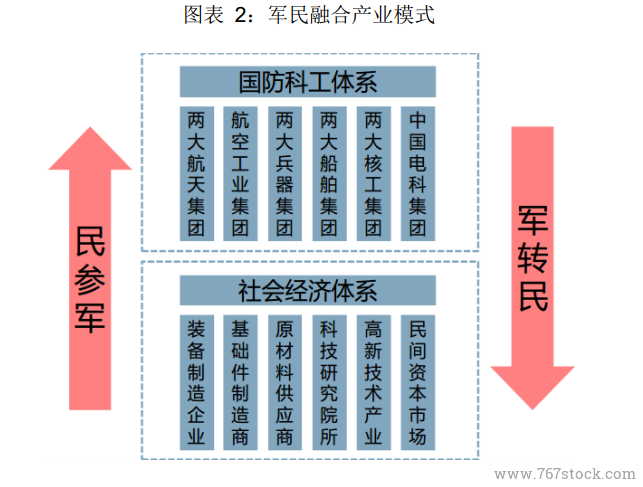

軍民融合即實現國防工業建設與社會經濟建設緊密結合協同發展。軍民融合包含了“走出去”與“迎進來”兩層含義。所謂“走出去”,即軍工企業要通過發展軍民結合產業融入到市場經濟大環境當中;所謂“迎進來”,即鼓勵和引導非公有制經濟參與到國防科技工業體系中來。軍民融合通過多領域交流共進,大幅提升體系綜合效能:1、發揮國防工業建設對社會經濟發展尤其是高科技產業的帶動作用,釋放國防科技工業的發展紅利;2、發揮市場經濟在配置資源和創新科研上的優勢,以整個經濟社會的大體系支撐國防現代化建設。

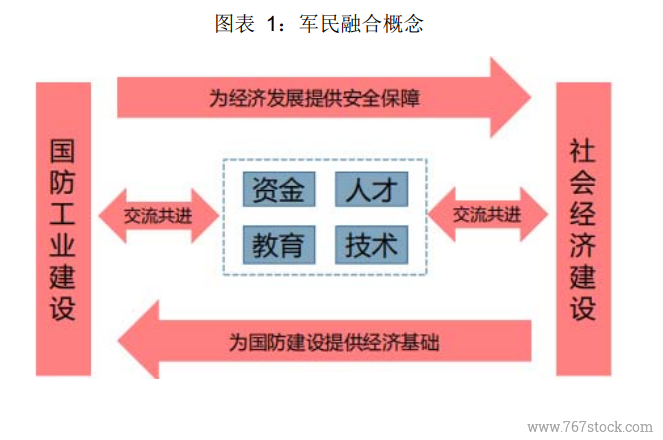

中國軍民融合包括軍轉民和民參軍兩大產業模式。軍轉民即軍用技術民用化,民參軍即民營資本參與軍工研發生產。國有資本的優勢在于資本雄厚、整合能力強,在技術難度大、周期長、投入高的領域是主要參與者;而民營資本的優勢則在于機制靈活、效率高、成本低,在技術更新快的領域將起到關鍵作用。相較于過去國防工業和社會經濟相對獨立發展,軍民融合打破了壁壘限制,實現了兩大陣營融合互補。

軍民深度融合是一個相對于軍民融合初步發展的戰略目標,主要有四個標志:一是形成國家主導有力、市場作用充分的推進方式,即在國家層面上形成統一領導、軍地協調、需求對接、資源共享機制,市場機制成為配置融合資源的主要方式。二是圍繞國家安全與發展戰略需要,形成多領域的融合,即在科技、工業、人才、服務、動員、信息、資本、基礎設施、經濟布局、戰略儲備、海洋、空天等領域實現全要素融合的格局。三是軍民融合系統整合效應充分顯現出來,軍地兩大系統內基本消除資源配置條塊分割、缺乏統籌和各豎煙囪的格局,以國防財政撥付的軍事資源與軍民融合渠道獲取的資源能夠融為一體,進行統一規劃、配置和使用,共同向生成基于信息系統的體系作戰能力聚焦。四是通過軍地資源全要素的雙向流動,實現兩大建設共用一個經濟技術平臺,進而實現國防建設中的經濟效應最大化和經濟建設中的國防效應最大化。總體看,軍民深度融合不是簡單的融合程度加深,而是軍民融合本質要求在推進手段、作用范圍、實現程度、最終狀態的綜合性體現。