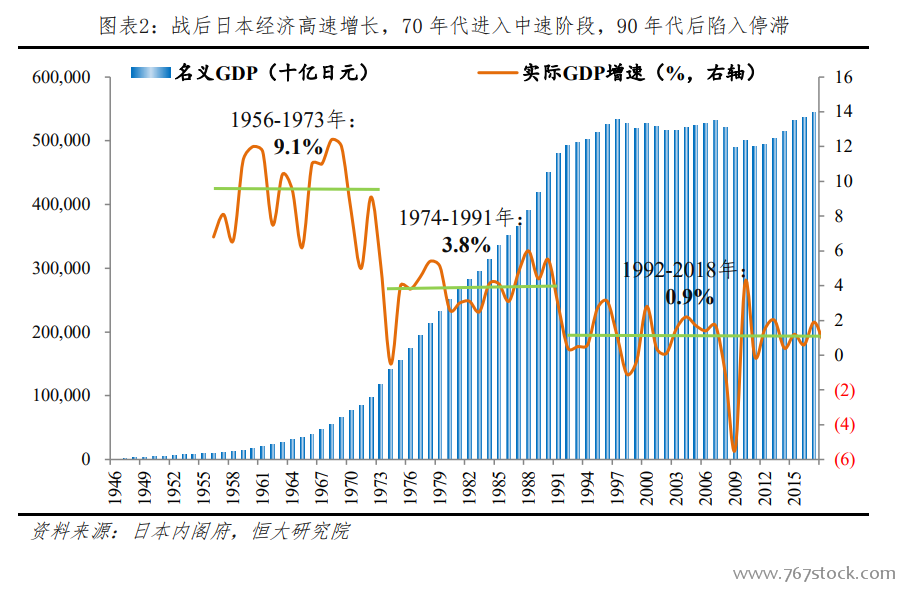

戰后日本經濟高速發展,70 年代進入中速階段,90 年后陷入停滯。1952 年盟軍占領結束時,日本還是一個“發展中國家”,人均消費水平僅為美國的 1/5。受益于朝鮮戰爭,美國軍事物資采購使得日本工業大踏步前進,經濟高速增長,1956-1973 年 GDP 年增速高達 9.1%,成為第一個從戰后“發展中國家”跨入“發達國家”的國家。70 年代由于環境問題日益嚴峻,日本開始謀求產業轉型,由粗放發展轉向高質量發展,70 年代經濟成功換擋,GDP 增速降至 3.8%,進入中速增長階段;90 年代初,受泡沫經濟破滅影響,日本經濟長期停滯,1992-2012 年,人均可支配收入年增速僅 0.5%,甚至有些年份還是負增長,人均 GDP 年增速為 0,CPI同比增速-0.1%,日本進入“失去的二十年”。

日本人口數 2010 年見頂,老齡化問題嚴重。戰后日本總人口數快速增加,2010 年達 1.28 億的歷史峰值,隨后不斷減少。與此同時,人口結構化問題突出,2018 年 0-14 歲人口占比為 12.2%、15-64 歲人口占比為59.7%、65 歲以上人口占比高達 28.1%,老齡人口比重不斷創歷史新高。據日本國立社會保障與人口研究所推測,日本總人口數將持續下降,在2053 年左右降至 1 億、2065 年左右降至 8800 萬;日本老齡人口占比也將不斷上升,2025 年突破 30%,2040 年突破 35%。

城市化進程基本結束,2000 年后城市化率被動提升至 91%。日本共經歷了四輪城市化進程:第一階段為 1945 年之前,城市化率由 1920 年的 18%提升至二戰結束時的 28%;第二階段為 1945-1975 年,城市化率快速提高至 76%,主要在于人口加速流入城市和“市町村大合并”;第三階段為 1975-2000 年,城市化率基本保持穩定;第四階段為 2000 年至今,城市化率由 79%進一步上升到 91%,主要因為町村老齡人口離世和再次的“市町村大合并”導致的被動提升,而非人口流動。