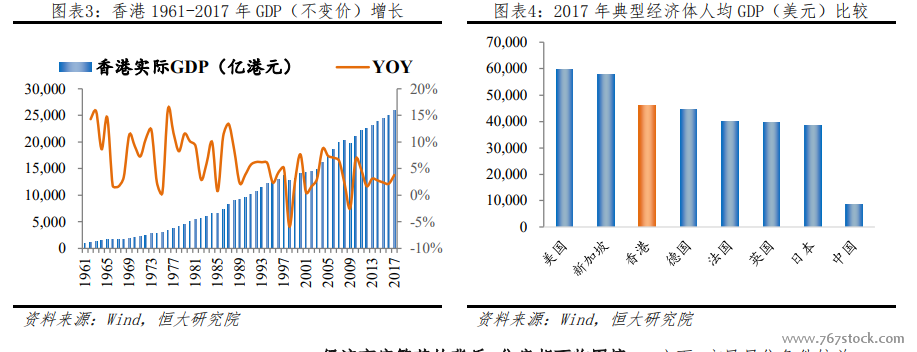

在貿易物流等產業帶動下,香港經濟實現騰飛。香港島開埠以后,從傳統的小漁村轉變為重要的貿易港口;50-70 年代轉型工業化,紡織、成衣、電子等勞動密集型工業快速發展;80 年代后,金融地產、貿易物流等成為主導產業,推動香港經濟向金融服務業轉型。1961-2017 年,香港GDP(不變價)從 988 億港元增長到 25852 億港元,年均增長 5.89%,人均 GDP 高達 57713 美元,是全球最富裕的地區之一。

經濟高度繁榮的背后,住房卻面臨困境。一方面,市民居住條件較差,人均住房面積僅 16 平米;另一方面,房價持續多年上漲,居民買房背負巨大壓力。1986-2017 年,港島、九龍、新界的私人房屋均價分別上漲 20倍、20 倍和14 倍,年均增長 10%、10%和9%。2018 年 11 月,香港房價收入比接近 48 倍,絕對房價與房價收入比均位居國際大都市前列。

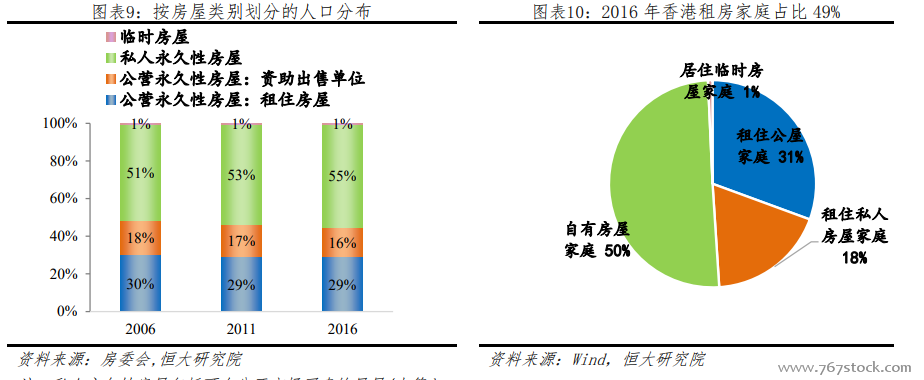

從市場結構看,香港住房供給呈現“雙軌制”。(1)政府主導建設的公營房屋數量眾多,居住人口占比近半。公營房屋包括公營租住房屋(簡稱公屋,類似廉租房)與資助出售單位(類似經濟適用房,以居屋為主)兩類。2016 年,公屋居住人口占香港人口 29%,資助出售單位居住人口占16%,合計占比 45%。(2)公屋數量眾多,疊加房價過高,香港近一半家庭選擇租房。2016 年,租住公屋與私人房屋的家庭合計 122.4 萬戶,占香港家庭比重的 49%。