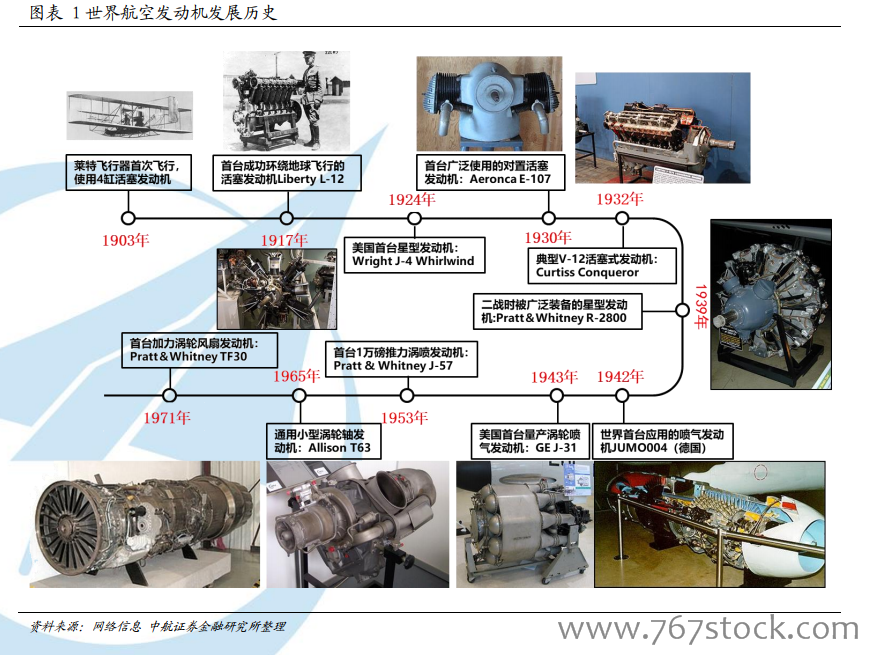

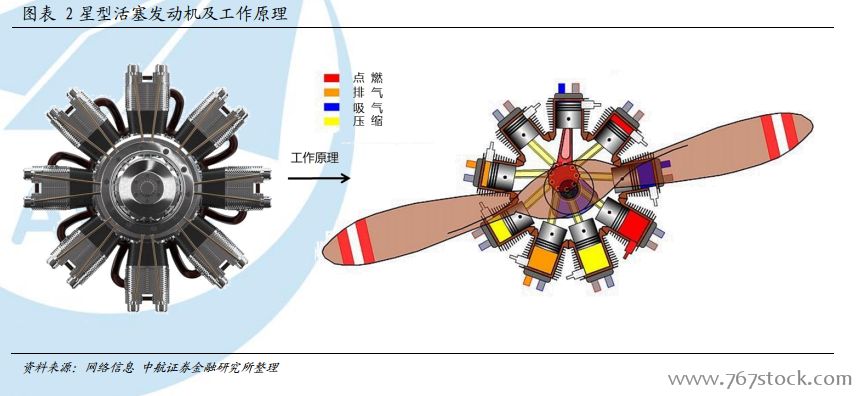

航空發動機發展歷史。在第二次世界大戰中,各類型飛機裝載的發動機均是活塞式發動機。這種發動機工作時只輸出功率,不能直接產生推進飛機前進的推力或拉力,因此需采用螺旋槳作為推進器,螺旋槳由發動機帶轉后在槳葉上產生推進飛機前進的拉力。活塞式發動機與螺旋槳組成的飛機動力裝置在二戰期間獲得了極大的發展, 成為戰斗機、轟炸機和運輸機的動力系統。但是,該動力系統限制了飛機飛行速度的再次提高,主要是因為推進飛機前進的推進功率與飛機飛行速度的三次方成正比。當飛機速度增大后,維持飛行動力所需的大功率活塞式發動機無法實現。其次,當飛機飛行速度增大后,空氣作用在槳葉葉尖處的相對速度快速提高,超出聲速很多,導致能量損失激增,使槳葉的效率大幅度降低。采用活塞式發動機作動力的飛機,飛行速度受到了嚴格的限制,不可能接近聲速,更不可能達到聲速或者超過聲速。因此,二戰期間,較為先進的飛機飛行速度也僅有 750~800km/h。

渦噴發動機工作原理。渦輪噴氣發動機簡稱“渦噴發動機”,通常由進氣道、壓氣機、燃燒室、渦輪和尾噴管組成,部分軍用發動機的渦輪和尾噴管之間還有加力燃燒室。渦噴發動機屬于熱機,工作時首先從進氣道吸入空氣,由于飛行速度是變化的,壓氣機將進氣速度控制在合適的范圍并提高吸入的空氣的壓力。壓氣機主要為扇葉形式,葉片轉動對氣流做功,使氣流的壓力、溫度升高。隨后高壓氣流進入燃燒室,室內的燃油噴嘴射出油料與空氣混合后被點火,產生高溫高壓燃氣向后排出。高溫高壓燃氣在流過高壓渦輪時,部分內能在渦輪中膨脹轉化為機械能,驅動渦輪旋轉。由于高壓渦輪同壓氣機裝在同一根軸上,因此也驅動著壓氣機旋轉,從而反復的增壓吸入的空氣。最后,從高壓渦輪中流出的高溫高壓燃氣在尾噴管中繼續膨脹,高速從尾部噴口向后排出。這一速度比氣流進入發動機的速度大得多,從而產生了對發動機的反作用推力,驅使飛機向前飛行。

航空發動機衍變類型。渦噴發動機通常包括進氣道、壓氣機、燃燒室、渦輪和噴管五大部件,即渦輪只帶動壓氣機,渦輪后的燃氣直接排入大氣產生推力。這是現代航空發動機的基本形式,也是發展其他航空發動機的基礎。為了提高渦噴發動機性能,總的發展趨勢是提高渦輪前燃氣溫度和壓氣機增壓比。但是,在一定時期內,渦輪前燃氣溫度受到高溫合金和冷卻技術水平的限制,不可能隨意提高。那么為了提高熱效率,只有改善各部件的設計和性能,提高部件的效率。經過數十年的發展,航空發動機產業逐步漸變出了多種類型的航空發動機。