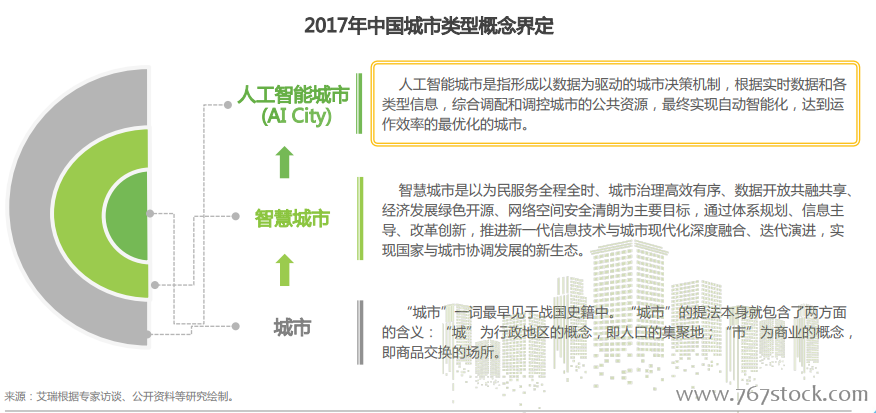

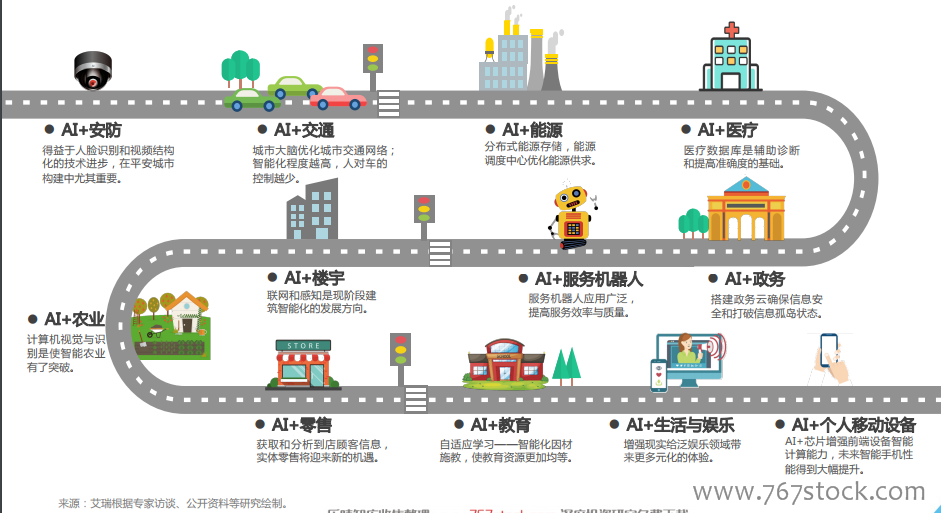

在有限的城市空間里,打造無限智能化城市效用。中國的城市建設經歷20世紀90年代至今的高速發展,逐步進入城市轉型發展的新常態。城市建設目標從追求規模和經濟效益為主開始轉向對生態、人文、社會公平和可持續性等立體的價值追求,尤其強調以人為本發展目標,城市向著“智慧化”建設發展;隨著人工智能技術條件越來越成熟條件,城市管理形成以數據為驅動的城市決策機制,從頂層設計著手,自上而下的”AI化”使城市功能和產業轉型更加顯著,為城市創造以技術為驅動的商業價值,最終形成一個多元化的有機生態城市系統。

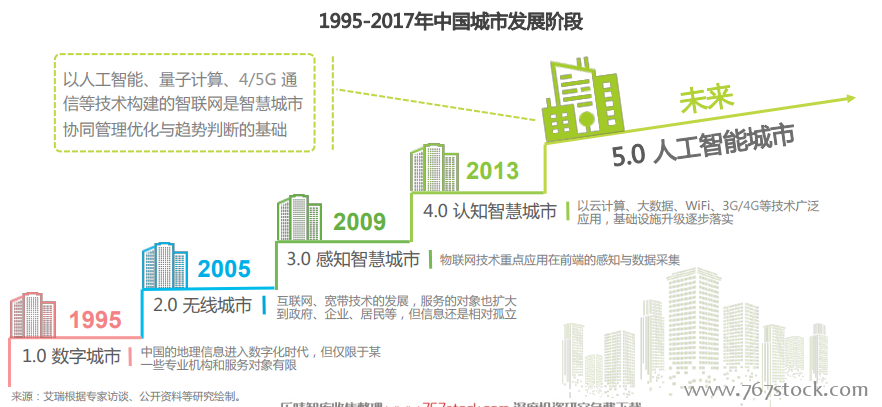

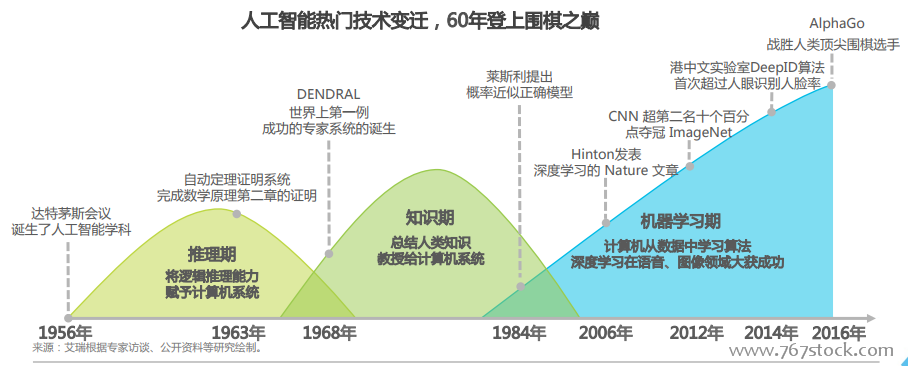

以人工智能為首的智聯網發展是智慧城市下一階段的關鍵。早在90年代,IBM首次提出“智慧城市”概念后,中國也在1995年啟動數字城市建設,這是中國智慧城市的1.0版本;隨著2008年“智慧地球”概念的提出,中國智慧城市建設再次進入到3.0感知智慧城市時代;在2013年,WiFi、3G/4G 的網絡傳輸與云計算、大數據的后端數據存儲、處理與分析的技術進步下,開啟了4.0認知智慧城市時代;在不久的將來,數據積累以及傳輸帶寬和速度的再次騰飛,使得智慧城市達到整體架構協同管理,“人工智能城市”的時代也將到來 。

政府鼓勵人工智能發展,將大力輔助未來城市建設。政府在近三年時間密集出臺鼓勵人工智能技術發展的政策,說明十分重視此次技術發展的機遇,從大力促成中國到2030年成為世界人工智能創新中心的決心可見,希望中國能夠“趕得上”這一次的技術革命,而不再僅僅是“不掉隊”的要求。而中國城市的政策方向則回歸以人為本的的核心,城市的發展都圍繞著“高效、惠民、可持續發展”理念,讓城市建設迎來轉型升級的重大機遇。

未來,城市經濟結構升級依賴科技創新帶來經濟動力。中國的GDP十年來成倍增長,而國家中心城市的整體創新效率提升水平并不顯著。北京、武漢、鄭州較十年前的創新效率水平有明顯提升,其他城市則維持不變甚至有所下滑。可見各大城市目前創新投入和產出都未能跟上經濟發展的步伐,說明經濟結構當中科學技術提升帶來的收益占比低,未來應該重視提高創新效率的投入(人才、資金、技術……),以及重點考察創新帶來的經濟效益。

迫在眉睫:解決有限城市空間的效率最優化問題。中國城鎮人口在2011年首次超過鄉村人口,未來區域城鎮化將會是國家發展戰略的重要部署;2015年全國城市建設與2008年相比,不足十年時間,城市建成區面積增長43.5%,道路長度增長40.4%,而這一切都發生在城區面積僅增長7.7%,公共交通系統運營車輛增長了21.7%的基礎上。在人口進一步密集(城市人口密度增長15.3%)的情況下,“大城市病”——交通擁堵、空氣污染、基礎設施不足等問題日益嚴峻,如何在有限的空間下創造更高的城市效率、更優的城市運作、更適合居住的城市環境……成為了國內城市管理迫切解決的難題。