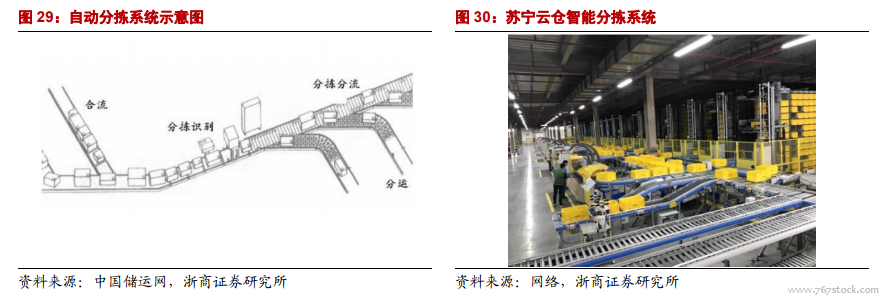

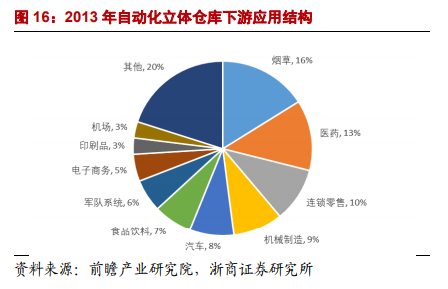

智能倉儲是整個智能物流體系中承上啟下的關鍵環節。從產業需求角度看,智能倉儲與普通倉儲的下游應用相似,主要包括零售、食品飲料、煙草、醫藥、汽車、電商、快遞等諸多行業,但倉儲物流的智能升級將帶動硬件與系統集成的發展,對設備及軟件和中游的系統集成提出更高的要求。上游組成包括立體貨架、叉車、輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車等硬件設備和 WMS、WCS 系統等軟件系統;中游為根據行業的應用特點使用多種設備和軟件,設計建造包括出入庫輸送系統、信息識別系統、自動控制系統、計算機監控系統、計算機管理系統以及其他輔助設備組成的智能化倉儲物流系統。它具有節約用地、減輕勞動強度、避免貨物損壞或遺失、消除差錯、提供倉儲自動化水平及管理水平、提高管理和操作人員素質、降低儲運損耗、有效地減少流動資金的積壓、提供物流效率等諸多優點。

我國正處于倉儲物流升級階段,物流裝備從自動化向智能化升級。隨著我國經濟的飛速發展,我國的工業體系不斷完善,隨之帶來的倉儲業的現代化要求也在不斷提升。工業物流概念形成于 20 世紀 50 年代的美國,1963 年引入日本及其他工業發達國家,在 1980 年引入中國,工業物流的發展被視作工業企業的“第三利潤源”。從世界范圍來看,物流倉儲的發展主要分為五個階段,即人工倉儲階段、機械化倉儲階段、自動化倉儲階段、集成自動化倉儲階段和智能自動化倉儲 5 個階段。就目前我國倉儲業的發展正處在推廣應用自動化和集成自動化倉儲的階段,未來將結合工業互聯網的信息技術發展而進一步實現智能化。

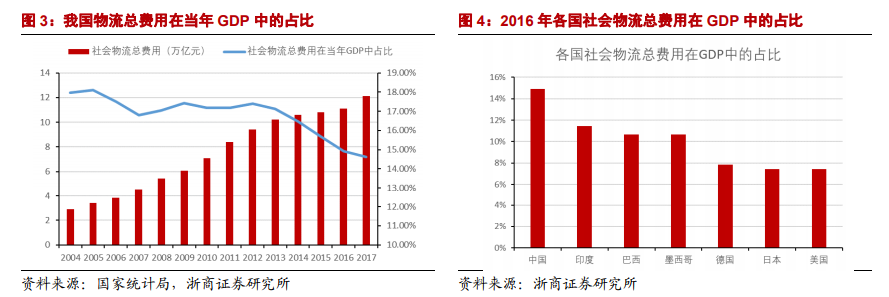

我國物流成本占 GDP 比重高,仍有一定下降空間。改革開放 40 年來,我國經濟一直保持健康快速的發展,目前改革已進入到攻堅區和深水區,未來中國將面臨改革開放深化、發展模式優化、經濟轉型升級的機遇和挑戰。在這樣的背景下,我國制造業和服務業處在升級轉型的十字路口,智能物流的作用將更加凸顯。根據發改委數據,2017 年全國社會物流總額為 252.8 萬億元,同比增長 6.7%;全國社會物流總費用 12.1 萬億元,同比增長 9.2%,占當年 GDP 比重為 14.6%。發改委在 2016 年《降低實體經濟企業成本工作方案》的解讀提到,我國社會物流總費用與 GDP 的比率約為同期美國的 2 倍、日本的 2 倍、德國的 1.9 倍、印度的 1.3 倍、巴西和墨西哥的 1.4 倍;物流費用占企業主營業務收入的比重大約比美國高 0.6 個百分點、比日本高 3.5 個百分點。雖然上述兩個指標在過去的幾年有所下降,但與發達國家相比,未來我國物流成本仍具有一定的下降空間。

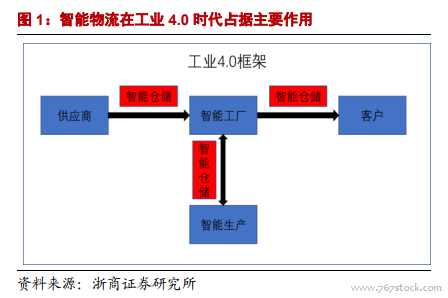

在降物流成本的進程中,智能倉儲發展是大勢所趨。在工業 4.0 和中國制造 2025 的大環境下,智能倉儲的優勢正逐漸顯現。我們常用波特五力分析模型來分析產業的吸引力,后加入了互補者成為六力分析模型。運用此六力分析使專業物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息,智能物流公司在建立其商業模式時可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。

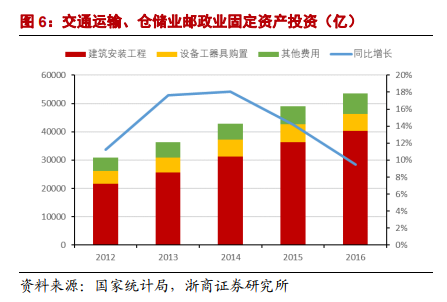

相關政策密集出臺,推動智能倉儲發展。物流成本居高不下,一直是我國經濟的一個短板,也成為實體企業減負增效的一個難點。自 2012 年以來,國家相關部分部門密集出臺了系列政策,促進物流產業向智能化、信息化、標準化發展,進一步降低我國實體企業的物流成本。在 2016、2017、2018 連續三年的政府工作報告中提及降低企業物流成本,相關部門也隨后就這一目標出臺了對應的具體政策,如發改委《關于做好 2017 年降成本重點工作的通知》中提到,“降低物流用地成本,對物流企業自有大宗商品倉儲設施用地減按所屬土地等級適用稅額標準的 50%計征城鎮土地使用稅”,工信部《工業電子商務發展三年行動計劃》中提到,“支持物流企業加大對物流基礎設施信息化改造,提升倉儲配送智能化水平,加快建立現代物流服務體系”等。