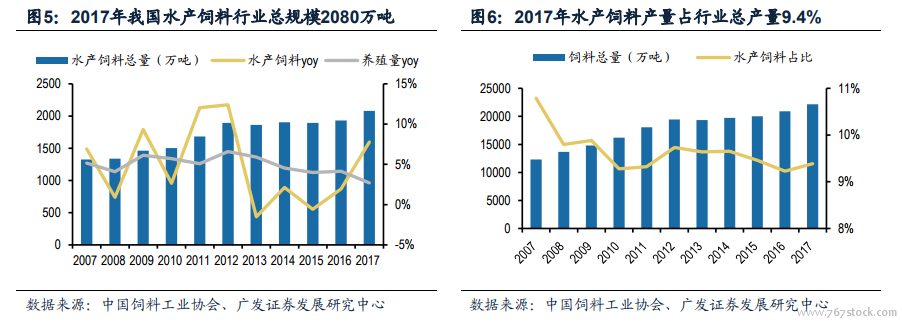

從水產品到水產料的需求傳導。隨著我國城鄉經濟日益發展,居民對飲食消費的需求不斷提高。水產品以其優質的動物蛋白質,備受人們青睞。根據國家統計局的數據,從總量上看,截至2017年,我國水產品總產量達6938萬噸,十年間年平均復合增長3.87%;從人均層面上看,2016年,我國居民人均水產品消費量11.40kg,已連續三年上升,而居民人均豬肉消費量首次出現下降,減少2.5%。按一年365天計算,2016年我國每日人均水產品消費量為31.23克,不及2016年版《中國居民膳食消費指南》中每日攝入水產品(40-75克)的下限,未來隨著多樣化的水產品更加廣泛地進入人們生活,國內水產品市場預計將會保持小幅增長。

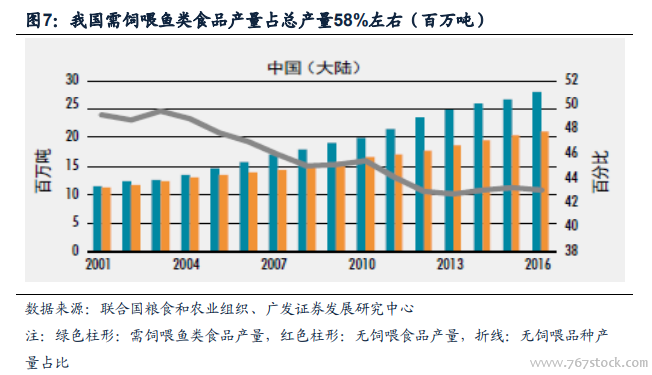

滲透率與技術雙輪驅動未來增長。我國水產飼料普及率低,市場滲透率有待提高。2001年12月農業部發布《飼料工業十五計劃和2015年遠景目標規劃》,提出到2015年我國水產飼料普及率達到45%,截止目前,以2017年水產飼料產量和1.8的飼料系數測算,采用飼料方式養殖的水產僅占水產養殖產量的22.8%,不足目標水平的50%。

加強漁業資源保護制度建設。為了更好地養護和合理利用海洋生物資源,2017年農業部對海洋伏季休漁制度做了大幅度的調整,對各大海域普遍延長了一個月的休漁期。2018年,農業部又根據執行情況對規定進行調整,在其他條目不變的條件下,新增對捕撈輔助船也同等執行所在海域的最長休漁時間。最嚴休漁期規定大大減少了捕撈船在各大水域的作業時間,將深刻影響我國捕撈水產品的產量。

加快推進水產生態健康養殖。目前我國養殖產業仍以傳統、粗放、低效的模式為主,根據《中國漁業統計年鑒》的數據,高端養殖模式(工廠化、深水網箱和養殖工船等)產量貢獻率低,近海小型網箱、傳統池塘、網箱圍欄依舊是主流的養殖方式,既侵占水面資源,又因生產模式落后、養殖效率低下導致養殖環境不斷惡化。

加強推廣全價人工配合飼料。我國至今還存在著用廉價冰鮮雜魚投喂經濟魚類的粗放模式,根據中國水產養殖網的數據,我國每年大約有400萬噸冰鮮雜魚被直接用于海水魚養,且這種“用魚養魚”的模式往往需要5至7斤甚至更多的魚才能養出1斤魚。一方面浪費漁業資源,另一方面由于利用效率低,大量殘余的餌料沉積海底,造成水質呈富營養化的趨向,引起水質惡化,甚至導致赤潮發生。