從集團的組織結構來看,除了在德國經營外,北阿爾迪分別在西歐(荷蘭、葡萄牙、西班牙、比利時、盧森堡、法國)、北歐(丹麥)、東歐(波蘭)共8 個國家設立了分公司,且分公司均由德國總部直接管理。南阿爾迪則將擴張范圍擴展到全世界,組織結構上,南阿爾迪總部主要負責德國本土門店的經營,海外擴張和管理主要由設立在奧地利的Hofer KG 負責。目前南阿爾迪已分別在歐洲(奧地利、瑞士、斯諾文尼亞、匈牙利、英國、愛爾蘭)、北美洲(美國)、大洋洲(澳大利亞)共8 個國家設立分公司。

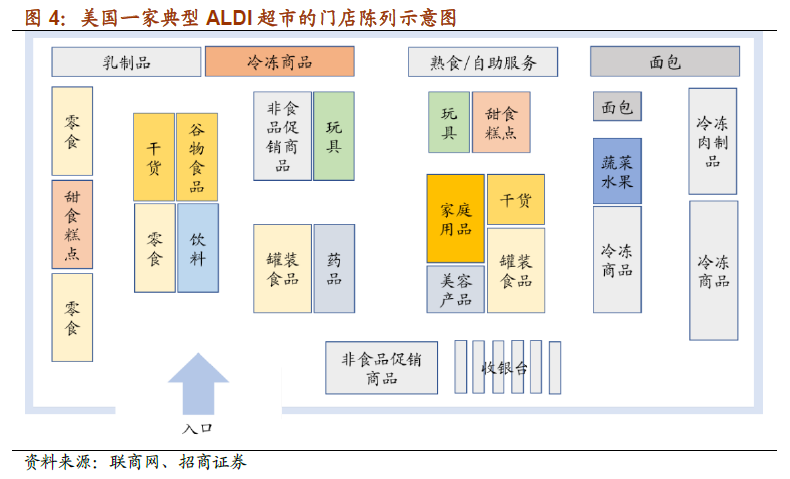

內部驅動因素:專注于價格彈性較高的特定品類。相較其他百貨公司在商品品類上的全覆蓋,阿爾迪則聚焦于食品雜貨,同時輔以生鮮品類。另外每周或每兩周,阿爾迪會向顧客提供非食品類商品,如廚房用品、文具、針織品、收音機和電腦等。從商品陳列來看,以美國一家典型的阿爾迪超市為例,超市入口直面零食、飲料這種選購率很高的商品類別,此外超市會將冷凍商品及非食品促銷商品擺放在靠近結賬臺的地方,以方便消費者的選購。

外部驅動因素:經濟增速放緩使德國消費者回歸低價折扣店。二戰后隨著德國工業的迅速恢復,1955 年至1975 年這20 年間德國GDP 的平均增速增速高達4.55%。然而隨著20 世紀70 年代末至80 年代的滯脹危機和90 年代初東德并入對經濟的沖擊,德國經濟增速下滑明顯,1975 年至1985 年德國經濟增速下降到2.35%,1985 年至1995 年經濟增速僅2.66%。到20 世紀90 年代,面對大量發展中國家加入經濟全球化浪潮、美國信息科技革命、人口老齡化和環境問題的諸多挑戰,歐洲優勢不再并整體陷入衰退。對應地,1995 年-1998 年德國經濟增速進一步下降且僅為1.53%,1998 年-2002 年經濟增速1.67%。

通過“天天低價”策略,阿爾迪有效地抵御并戰勝了多個競爭對手,其中便包括全球最大的零售商沃爾瑪。1997 年沃爾瑪以12 億歐元的價格收購德國大賣場經營商Wertkauf旗下的21 家自助店,正式進入德國市場。第二年通過收購另一家德國零售商Interspar的74 家連鎖超市,沃爾瑪一躍成為德國第四大零售商。然而面對來自以阿爾迪為首的德國零售集團“天天低價”策略的強勢進攻,加之沃爾瑪本土化適應程度低,結果是2006 年沃爾瑪宣布在德虧損10 億美元,不得不全面退出德國市場。

自營品牌疊加較大的單品采購量,降低采購成本。專注于特定品類使阿爾迪的在售商品品類曾一度只有600-700 種,雖然近年來為了適應多元化的消費需求而在商品品類數上有所增加,但總的來說依然保持在1200-1700 種之間。較低的品類數使阿爾迪的單品采購額遠高于競爭對手,憑借規模優勢使其較供應商具有更高的議價能力,結果是采購成本的大幅下降。如果按照阿爾迪平均1500 種品類和沃爾瑪平均50000 種品類測算,阿爾迪的平均單品采購額可達約6000 萬歐元,而競爭對手沃爾瑪僅有不到1000 萬歐元。