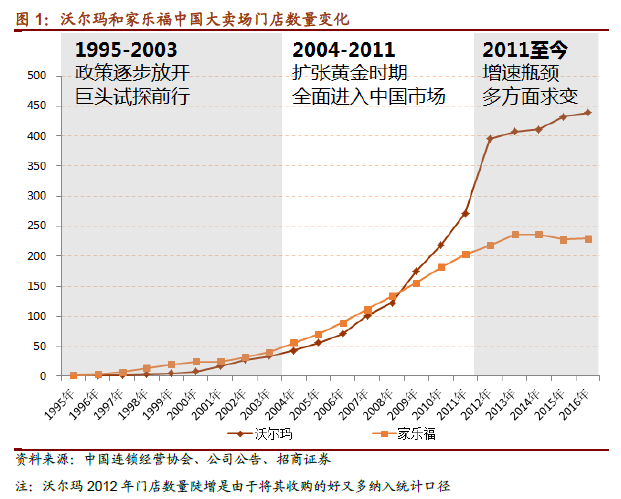

起步期的主線是中國零售業對外開放政策的逐步放開。中國零售業的開放時間較經濟的開放時間相對較晚,1992 年國務院發布《關于商業零售領域利用外資問題的批復》才正式允許外資企業通過合資的形式進入特定地區的零售業,不過初期放開的區域僅在服裝和百貨等領域,1995 年拓展到食品及連鎖經營領域,家樂福正是在這一年在北京開出了第一家門店。

1995 年之后外資超市在中國經歷發展-整頓-再發展的磨合期。初期國際超市巨頭以中外合資的形式快速發展,但這個過程中部分地方政府擅自批準外商設立門店,引起了國家的重視,因此在1998 年、2001 年分別頒布專門的通知對非試點外商企業進行清理整頓,家樂福也在2001 年停止新開門店。到2001 年底,中國正式加入WTO,并承諾三年內放開國內零售市場。2004 年以法規形式取消對外商投資零售領域的地域、股權、數量方面的限制,零售市場全面對外開放。

外資巨頭進入中國的主要動因包括企業和市場兩方面因素。一方面外資巨頭經歷了三十多年的發展,對于大賣場的運營模式已經打磨的非常完善,在本土市場趨于飽和的情況下海外拓張是他們的必由之路,以沃爾瑪為例,世紀之交也正是其海外門店快速增長的時期。另一方面中國作為一個新興市場,龐大人口孕育著巨大的消費潛力,改革開放的大潮也給未來的增長提供了巨大的空間,同時本土超市企業經營能力較外資巨頭有較大差距,競爭環境相對較為緩和。因此外資超市企業均摩拳擦掌,志在必得。

歐美巨頭基礎雄厚取得明顯先發優勢。這些外資企業中有家樂福、沃爾瑪、麥德龍等歐美老牌超市企業,他們具有明顯的經驗和資金優勢,對于中國市場充滿信心。同時也有大潤發這樣亞洲新興超市企業,他們以家樂福、沃爾瑪為學習的對象,雖然基礎比較薄弱,但也希望通過更高的文化相似度從市場中分一杯羹。在初期的爭奪戰中,家樂福憑借其先發優勢和相對激進的擴張策略取得了明顯優勢,在2004 年零售業完全對外開放時家樂福已經開立了56 家門店,居所有外資超市企業之首。

區域拓展初期以一二線城市為主。由于試點城市的限制和對城市消費能力的考量,外資企業無一不把中國區首店選在了北上廣深四個一線城市,家樂福由于先發優勢在一線城市布局明顯領先。在初期跨省拓張時外資也主要以省會和計劃單列市為主,2005 年之后沃爾瑪開始在低線級城市加碼布局。而大潤發由于入局較晚,采取的是“農村包圍城市”的策略,開店以三四線為主、一二線為輔,更聚焦三五年的增量變化。