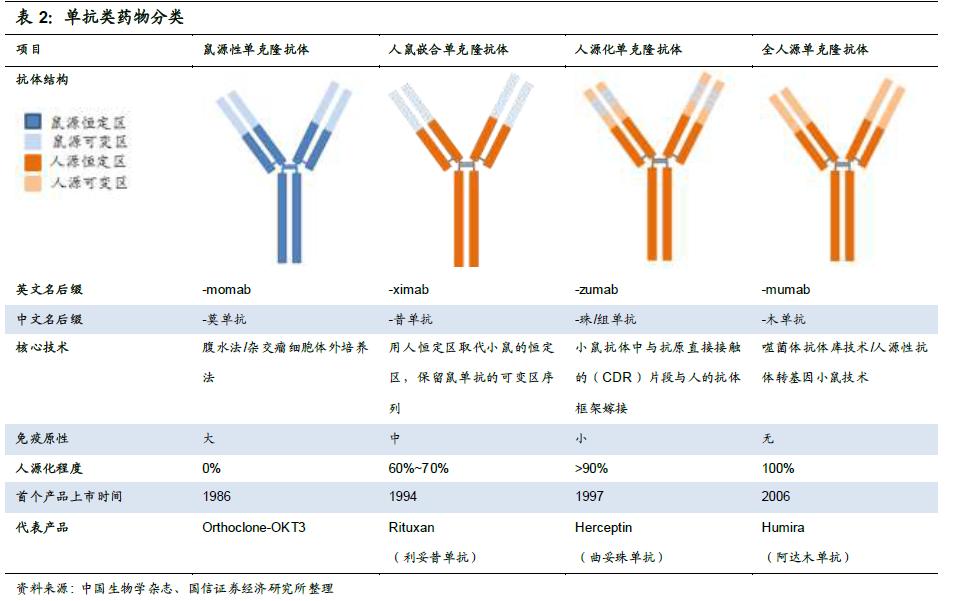

靶向明確,研發風險小。抗原是指能激發有機體產生特異性反應的物質,其表面一般有多種特異的分子結構,被稱為抗原表位。有機體的B 細胞識別特定的表位后可產生能與抗原特異結合的免疫球蛋白分子—抗體。一般不同基因型的B 細胞識別不同的抗原表位從而產生不同類型的抗體。單克隆抗體是指由單一B細胞克隆產生的高度均一、僅識別某一特定抗原表位的抗體。單克隆抗體技術起源于1975 年的雜交瘤技術,它使大量制備均一的單抗成為可能,但由于人抗鼠抗體反應,單抗類藥物發展緩慢。直至20 世紀末21 世紀初,基因工程技術的發展使得抗體人源化逐漸實現,單抗藥物得以迅速發展。

靶向明確,毒副反應低。單抗類藥物作為靶向治療藥物,能針對特定靶點進行精準治療,一般通過與細胞膜表面受體分子特異性結合從而達到治療疾病的目的,而這些靶點一般只在病變細胞表面存在,健康細胞很少表達或者不表達。

研發風險小。化學新藥前期研發較為盲目和困難,根據Harris Walliams MiddleMarket 數據統計,平均每5000~10000 個化合物中只有1個新藥可以成功上市,而只有30%的藥物能收回成本。抗體類藥物前期研發較為清晰明了,只需鎖定病變細胞的特異性抗原表位,即可進行下一步的單抗研發,因此單抗類藥物的前期臨床開發風險較低。

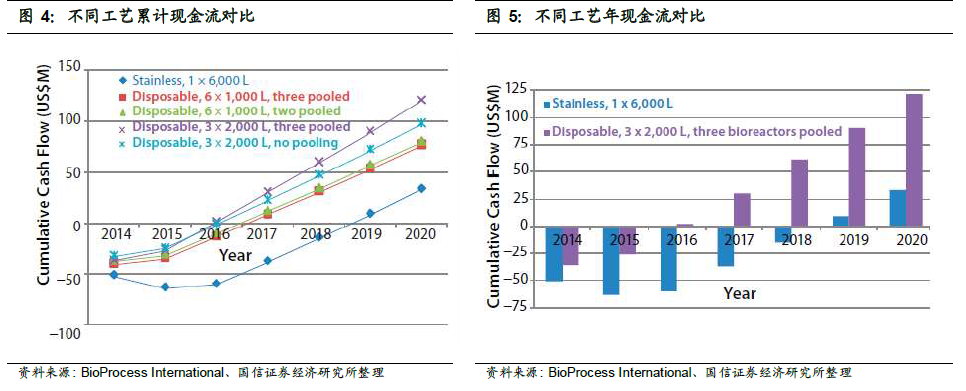

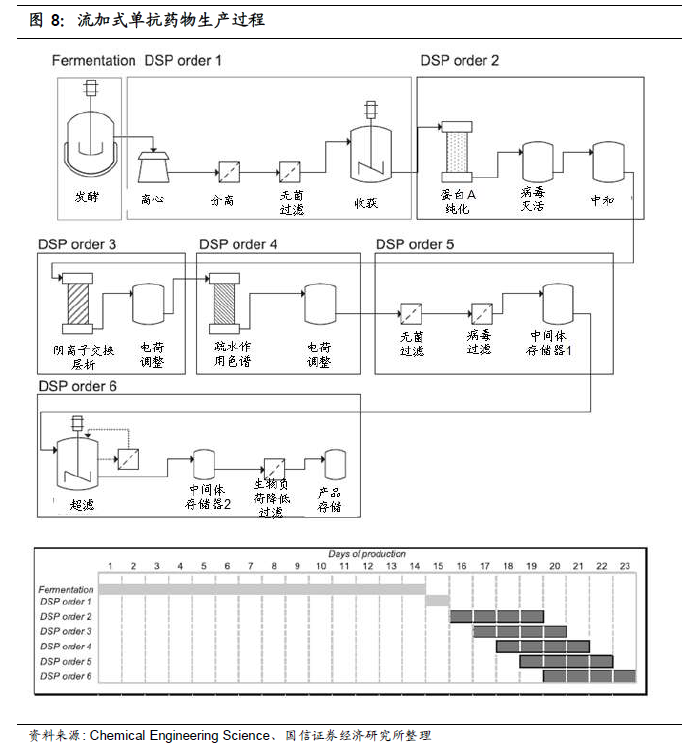

技術壁壘高,工藝質控難度大。目前國際藥企對于一個單抗的投資成本都在1億美元以上。單抗類藥物的生產主要包括細胞系構建、規模化工藝培養以及純化質控三個關鍵技術環節。

單抗藥蓬勃發展,占全球銷售Top10 半壁江山。根據EvaluatePharma 數據統計,1997 年至2015 年,全球單抗行業一直保持較高增速,1997 年單抗藥銷售額僅3.1 億美元,而到2015 年全球銷售額已達916.3 億美元。其中21 世紀初由于重磅產品陸續上市,單抗藥增速高于20%,2008 年后行業增速逐漸放緩,2010-2015 五年復合增長率11.42%,但仍高于全球醫藥行業5%-6%的增速水平。