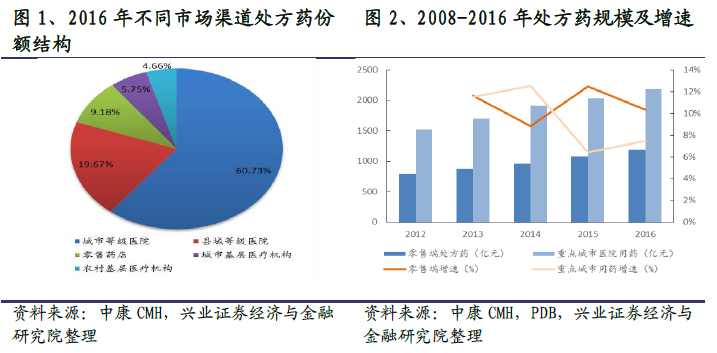

處方藥市場分層,院外市場占比逐年提高。目前,我國80%的醫療衛生資源集中在城市。根據相關研究文章,考慮醫療水平、消費者的醫療知識水平、消費水平、媒體的活躍程度等因素,國內處方藥市場又分為高端、中端、低端、專科、零售5 種市場。在不同市場中,處方藥的接受程度、消費者習慣不同。

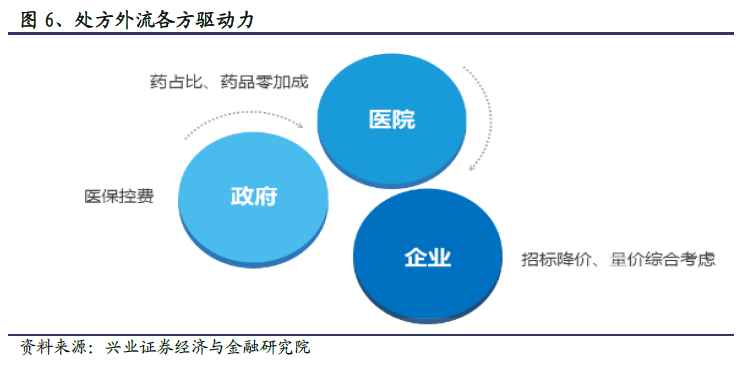

各方驅動前行,處方外流必然來臨。國家層面:十三五以來,我國醫改政策步奏不斷加快,使得處方外流也不斷地發展起來。我國處方外流政策開始于2007 年5 月,原衛生部頒布的《處方管理辦法》,規定醫生開處方必須使用藥品通用名;藥品名稱應當使用規范的中文名稱書寫(無中文名稱的可以使用規范的英文名稱書寫);醫院不得自行編制藥品縮寫名稱或者使用代號,不得限制處方外流;采用電子處方時應同時提供紙質處方。從彼時起,處方外流政策不斷出臺。

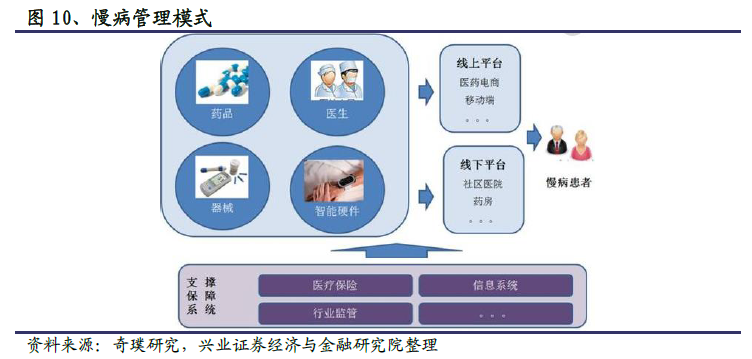

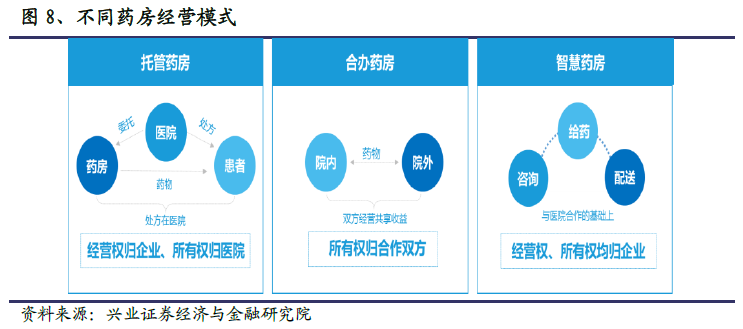

探索模式層出不窮,迎接處方外流千億市場。為了積極應對處方外流,各方也在積極布局。醫院作為處方外流“守方”,主要探索在滿足藥占比等政策下,盡可能將處方權控制在醫生可控范圍內,市場上已有的模式包括藥房托管、合辦藥房、智慧藥房等。

日本醫藥發展歷程。日本醫藥發展分為兩個階段。從第一次世界大戰后,日本大力發展重化工業,并開始注重保護勞動者健康。隨后通過不斷的立法完善,至1961 年國民健康保險實現全覆蓋。

醫藥分業改革。在醫保控費過程中,另一重要變革是進行醫藥分業改革。所謂醫藥分業是指醫院不設門診藥房,只設住院部藥房,門診病人憑醫師處方,自主選擇社會藥店購藥。醫藥分業在日本進行了58 年,分為三個階段:改革元年,二戰后,日本政府在美國的指導下開始逐步推行醫藥分業制度,1956 年修訂了《藥師法》和《醫師法》,在法規上明確規定醫藥分業制度,開始推行所謂醫藥分業法;改革破冰,1974 年基本完成醫藥分業的制度設計,通過提高醫師診療報酬,日本的醫藥分業率開始逐步提升,到1991 年已經達到12.8%;改革加速,1992 年后,繼續提高醫師診療報酬,并改變藥品定價方式,逐步縮小藥價差異,1993 年頒布禁止醫療結構與“門前店”有經濟上、勞務上、物品上暗箱交易的政令,門前藥局逐步減少,處方外流開始加速。從數據上看,1980-1990 年分業率增長8.1 個百分點, 1995-2015年分業率增長47 個百分點。