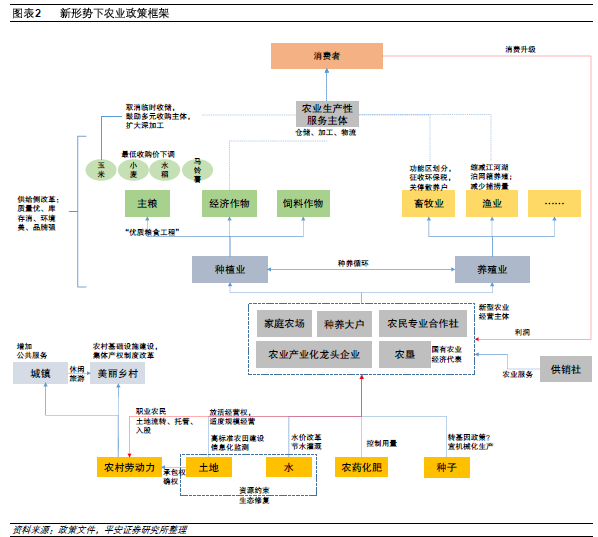

推進農業供給側結構性改革是主要方向。2015-16年開始確定農業結構性矛盾為主要矛盾。2016年10月,國務院《全國農業現代化規劃(2016—2020年)》提出,新形勢下農業主要矛盾已經由總量不足轉變為結構性矛盾,推進農業供給側結構性改革,提高農業綜合效益和競爭力,是當前和今后一個時期我國農業政策改革和完善的主要方向。2015年2月的中央一號文件《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》首條則是強調“不斷增強糧食生產能力”。

主糧:去庫存與市場化定價同步進行。以美麗國土為目標,規劃農產品供給,推進農產品價格形成機制改革。2017年2月發布的《全國國土規劃綱要(2016-2030)》將全國國土進行主體功能區劃分為四大類:糧食主產區、非糧作物優勢區、畜牧產品優勢區、水產品優勢區。通過合理規劃不同地區產能,實現農業與當地資源稟賦相適應,提高優質主糧作物種植占比,提高農產品價值,促進農民增收。

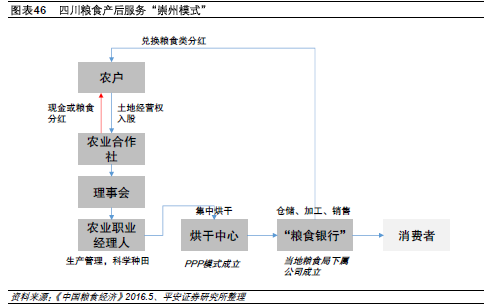

“優糧優價”:符合消費升級及農民增收方向。“優質糧食工程”使主糧實現“優質優價”。2017年9月國務院發布《關于加快推進農業供給側結構性改革大力發展糧食產業經濟的意見》指出,加強糧食品牌建設頂層設計,通過質量提升、自主創新、品牌創建、特色產品認定等,培育一批具有自主知識產權和較強市場競爭力的全國性糧食名牌產品。根據國家糧食局介紹,結合“吉林大米”模式、四川糧食產后服務模式等典型成功經驗實施“優質糧食工程”,包括三方面內容:一、建立專業化社會化的糧食產后服務體系;二、完善糧食質量安全檢驗監測體系建設;三、開展“中國好糧油”行動。按照規劃,“優質糧食工程”在2020年將實現以下目標:完善“優糧優價”的市場化糧食流通機制,引導糧食種植結構調整;全國產糧大縣的糧食優質品率提高30%左右。10月18日,國家糧食局公布第一批“中國好糧油”企業產品名錄。

種業:肩負糧食安全重任。農藥、化肥到2020年實現使用量零增長。近年來我國耕地面積基本穩定,糧食產量連年豐收,主要依靠單產水平的逐年提升。單產主要由種子、農藥、化肥等因素決定。據國家統計局數據,2013年化肥生產量7037萬噸,農用化肥施用量5912萬噸。化肥施用對糧食增產的貢獻大約40%以上。我國農作物畝均化肥用量21.9公斤,遠高于世界平均水平(每畝8公斤);2012-2014年農作物病蟲害防治農藥年均使用量31.1萬噸,比2009 -2011年增長9.2%。2015年3月,農業部印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農藥使用量零增長行動方案》,大力推進化肥減量提效、農藥減量控害。

生豬:功能區劃分實現種養循環。生豬產能向環境容量大的地區轉移,推進種養業生態循環發展。2015年11月底,農業部《關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》指出,南方水網地區是我國重要的水源地,經濟發達,人口密集,是我國傳統糧棉油豬的主產區和主銷區。近年來,南方水網地區養殖密度越來越高,由于區域布局不盡合理,農牧結合不夠緊密,糞便綜合利用水平較低,生豬養殖與水環境保護矛盾比較突出。因此,2016年4月《全國生豬生產發展規劃2016-2020》將我國生豬主產區劃分為四大區域:重點發展區、約束發展區、潛力增長區和適度發展區,并對不同區域2020前發展速度給予指導。