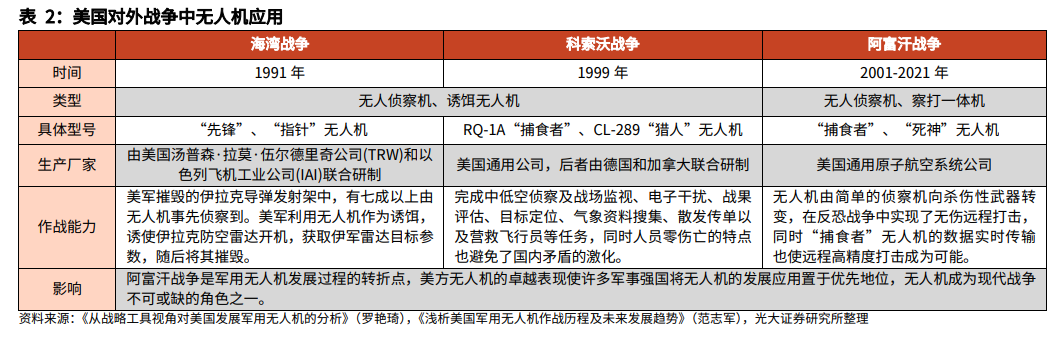

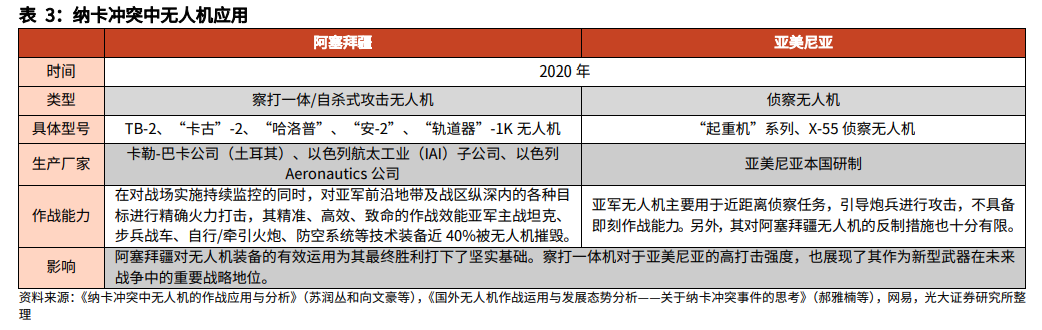

軍用無人機由美國率先投入戰爭場景,長時間執行戰場偵察與評估任務,也承擔部分電子干擾工作,為戰爭的順利進行提供了保障。在科索沃戰爭中,以美國為首的北約部隊使用“捕食者”、“獵人”等無人機,對南斯拉夫聯盟共和國境內進行了大量戰前與戰中常態化偵察,為空襲提供了充分、高效的情報支援。在美國對阿富汗戰爭中,由于地形的阻礙,無人機承擔了地面部隊的多項任務,其中美國投入的察打一體無人機更是取得了可觀的戰果。阿富汗戰爭是無人機發展的轉折點,察打一體機的運用自此在全球范圍內得到了重視。? 憑借無人機與坦克、火炮的有機結合,阿塞拜疆對亞方坦克、步兵戰車、榴彈炮等地面武器造成了大量破壞,進而占據了有利的戰場態勢。納卡沖突中,亞美尼亞由于缺乏有效的對空偵察體系和密集火力網,無法第一時間偵知阿塞拜疆無人機動向,以至于被敵方無人機大量殺傷。阿塞拜疆的主力裝備是來自土耳其的TB-2 無人機,重量只有美國 MQ-9“收割者”的 1/8,巡航速度 128km/h,搭載 4 枚 MAM 激光制導導彈,具有反坦克能力。在摧毀亞美尼亞防空系統后,TB-2無人機就能對無防護地面目標進行一邊倒打擊。除 TB-2 無人機外,阿塞拜疆還裝備了以色列的“哈洛普”無人機和俄羅斯的“安-2”無人機。這三種無人機價格低廉、可大量部署,使用成本極低。

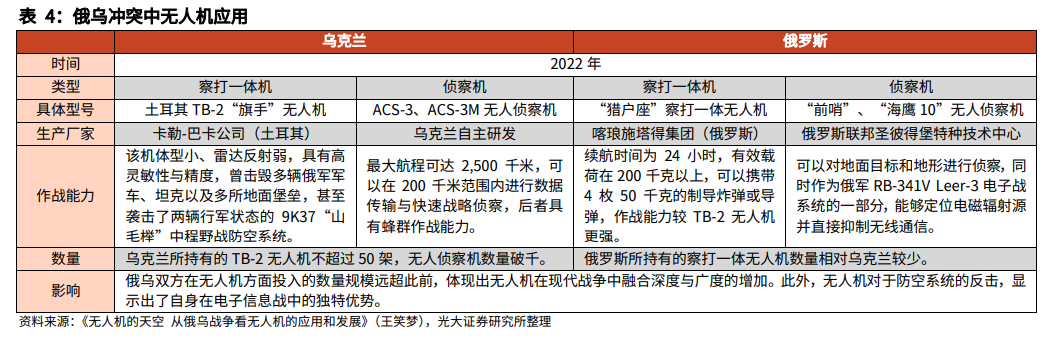

憑借無人機與坦克、火炮的有機結合,阿塞拜疆對亞方坦克、步兵戰車、榴彈炮等地面武器造成了大量破壞,進而占據了有利的戰場態勢。納卡沖突中,亞美尼亞由于缺乏有效的對空偵察體系和密集火力網,無法第一時間偵知阿塞拜疆無人機動向,以至于被敵方無人機大量殺傷。阿塞拜疆的主力裝備是來自土耳其的TB-2 無人機,重量只有美國 MQ-9“收割者”的 1/8,巡航速度 128km/h,搭載 4 枚 MAM 激光制導導彈,具有反坦克能力。在摧毀亞美尼亞防空系統后,TB-2無人機就能對無防護地面目標進行一邊倒打擊。除 TB-2 無人機外,阿塞拜疆還裝備了以色列的“哈洛普”無人機和俄羅斯的“安-2”無人機。這三種無人機價格低廉、可大量部署,使用成本極低。 傳統軍事觀點認為,非隱形無人機戰場生存能力差,俄烏沖突的經驗教訓讓全球反思:雷達系統很難識別出小型無人機和緊貼地面飛行的無人機。沖突初期,即使是野戰防空和區域防御防空能力相當先進的俄軍,也未能完全抵擋住烏克蘭運用并不先進的 TB-2 展開的打擊。以上案例足以證明:在遼闊地域發生的大規模沖突中,非隱形無人機依然擁有很強的生存能力。而且隨著戰爭的持續,雙方主戰裝備不斷損失,防空能力都在持續下降,此時非隱形無人機的生存條件將大為改善,傳統非隱形無人機仍大有用武之地。

傳統軍事觀點認為,非隱形無人機戰場生存能力差,俄烏沖突的經驗教訓讓全球反思:雷達系統很難識別出小型無人機和緊貼地面飛行的無人機。沖突初期,即使是野戰防空和區域防御防空能力相當先進的俄軍,也未能完全抵擋住烏克蘭運用并不先進的 TB-2 展開的打擊。以上案例足以證明:在遼闊地域發生的大規模沖突中,非隱形無人機依然擁有很強的生存能力。而且隨著戰爭的持續,雙方主戰裝備不斷損失,防空能力都在持續下降,此時非隱形無人機的生存條件將大為改善,傳統非隱形無人機仍大有用武之地。