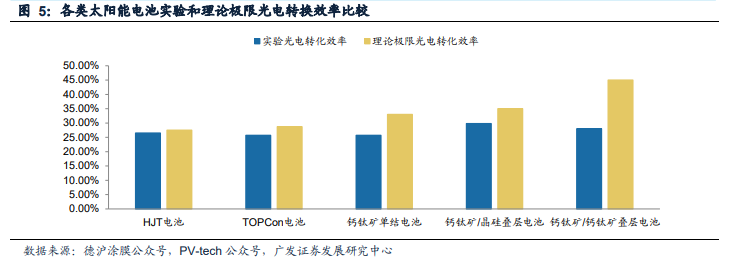

硅基光伏電池技術發展歷經多代更迭,物理上逐漸逼近了其光電轉換效率的理論極限,技術上已經進入大范圍成熟商用的階段。1973年,采用鋁背場鈍化技術的BSF(Aluminium Back Surface Field,鋁背場電池)問世,理論極限效率20%。1982年,采用氧化鋁局部鈍化技術的PERC(Passivated Emitter and Rear Contact,發射極鈍化和背面接觸)技術被發明,鈍化效果優于BSF技術,電池極限效率增長到23%。目前,TOPCon(Tunnel oxide passivated contact, 隧穿氧化層鈍化接觸)、HJT(Heterojunction with Intrinsic Thinfilm,異質結)和IB(Interdigitated back contact,交叉背接觸)技術開始推進廣泛商用。最新一代IBC電池光電轉換效率有望達到26%以上。TOPCon、HJT采用新的鈍化接觸結構來提高鈍化效果從而提高轉換效率,IBC則是將電池正面的電極柵線全部轉移到電池背面,通過減少柵線對陽光的遮擋來提高轉換效率。IBC作為平臺技術與TOPCon技術的疊加成為“TBC”電池,與HJT技術的疊加成為“HBC”電池。

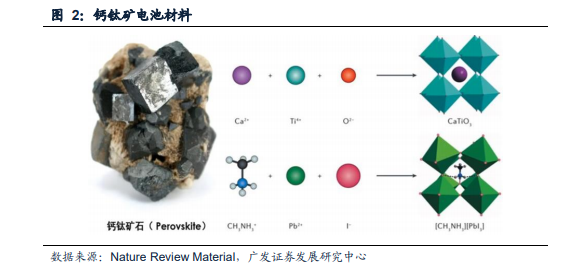

光電轉換效率很高,性能優越。鈣鈦礦材料吸光系數很高,傳統薄膜太陽能電池吸光層材料GaAs在可見光區域內的吸收系數大約為104cm-1,明顯低于常用鈣鈦礦材料甲氨鉛碘(CH3NH2PbI3)的吸收系數105cm-1。光照條件下,鈣鈦礦材料產生的光生電子空穴對數量多,質量好,分離距離很遠,壽命很長,不會湮滅。方便了設計較厚的鈣鈦礦層,更充分吸光。

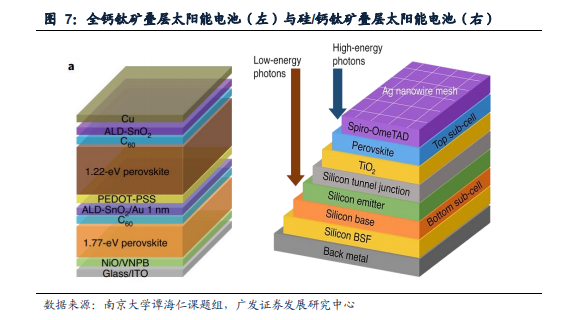

鈣鈦礦/鈣鈦礦疊層電池或鈣鈦礦/晶硅疊層電池兼具超高效率(理論極限效率40%+)和低成本的突出優點,有望成為光伏產業的終極科技。現在商用的PERC、TOPCon、HJT電池,均為單結電池,只具有一個PN結,Shockley-Queisser理論極限功率約為33%。多結太陽能電池指具有多個PN結的太陽能電池,雙結疊層太陽能電池的理論極限效率是45%,三結疊層太陽能電池的理論極限效率高達49%。構筑具有多個吸光層的多結疊層器件,利用不同能帶隙吸光半導體材料吸收不同能帶的太陽光,可充分降低光生載流子的熱弛豫損失,拓寬太陽能光譜的利用范圍,進而有效提升光伏電池的極限效率。傳統的III-V族/晶硅疊層電池效率雖然高,但制備復雜,成本昂貴,一般應用于衛星,飛船等空間應用,不能進行大規模商用。硅薄膜/有機薄膜太陽能疊層電池成本較低,可柔性制造,但效率相對較低,尚未進入商用。