20世紀80年代開始,虛擬偶像的概念開始在日本形成,早期的虛擬偶像使用2D、3D動畫的形式表現虛擬人物形象。這一時期的虛擬人主要為虛擬偶像,例如虛擬歌姬林明美、少女偶像芳賀唯,參與的公司主要是動漫制作方、游戲公司等,通過向粉絲售賣音樂專輯或參演電影等影視作品的方式盈利。

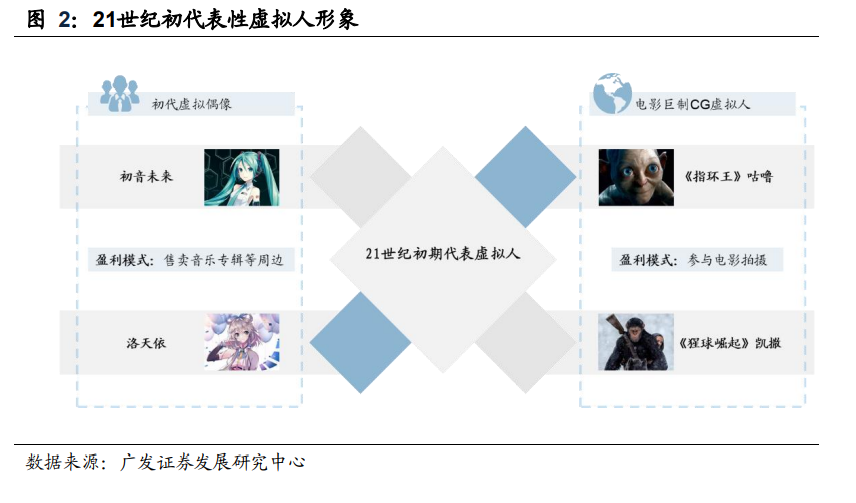

21世紀初期,CG技術、動作面部捕捉技術發展日益成熟,以數字技術為支撐的虛擬角色面部表情、動作等更加豐滿。這一階段的虛擬形象主要為虛擬偶像及電影中的虛擬角色,如初音未來、洛天依、《指環王》咕嚕等,參與公司為頂尖CG公司、音樂制作公司、媒體公司,除了通過售賣音樂專輯等周邊進行基本的盈利外,舉辦線下演唱會或在主流舞臺進行表演等也成為了商業價值落地的主要形式。

2016年后,隨著技術發展,IP型與非IP型虛擬人均開始商業化起步。IP型虛擬人方面,海內外社交平臺開始涌現出大量虛擬主播(Vtuber),這一時期的Vtuber形象以二次元、卡通風格為主,多由“中之人”扮演,利用粉絲經濟,通過平臺粉絲打賞及直播分成實現盈利,吸粉能力可觀。非IP型虛擬人方面,在人工智能等技術的加持下,虛擬人應用逐漸進入主流市場,傳統媒體及商業機構開始使用服務型AI虛擬人進行業務輔助。這一時期,Bilibili、BKizuna AI等公司紛紛推出虛擬主播Vtuber;搜狗、百度等科技公司也陸續進入虛擬人賽道,布局服務型虛擬人。2017年,B站推出“虛擬次元計劃”,打造了國內初代虛擬UP主小希和小桃; 2019 年,浦發銀行和百度共同發布數字員工“小浦”。