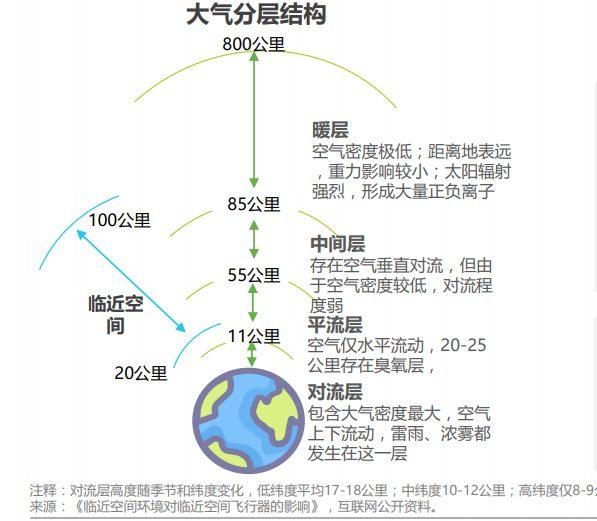

航空、臨近空間與航天的環境差異導致三者存在較大應用區別。傳統航空0-20km高度區間,存在稠密大氣,較強的氣動阻力很難實現高超音速飛行,因此航空器主要用于亞音速的商業運輸。傳統航天大于100km高度,大氣稀薄,航天器無法利用氣動力進行控制,僅能依靠動力進行控制,機動性能較差,因此運載火箭主要用于天地間運輸。臨近空間20-100km,存在少量的大氣,環境介于航空航天兩者間,在此空間內可以在較小的氣動阻力下,增加氣動力控制,從而實現長時間的高超音速飛行。

超音速臨近空間飛行器種類分為探空火箭、試驗平臺、武器裝備、太空旅游及超音速客機。探空火箭目前技術和市場發展較為成熟。試驗平臺相對于探空火箭具有更強控制能力,飛行距離和飛行速度均高于探空火箭,基于這一特點可以向客戶提供臨空器提供氣動、防熱、電磁環境影響、控制制導等方面的飛行驗證服務。國外太空旅游企業已開展適航驗證,有望于兩年內開展商業運營。高超音速客機在全球范圍內技術尚不成熟,尚未進行商業化普及,目前波音等國外公司正在進行概念機研制階段。

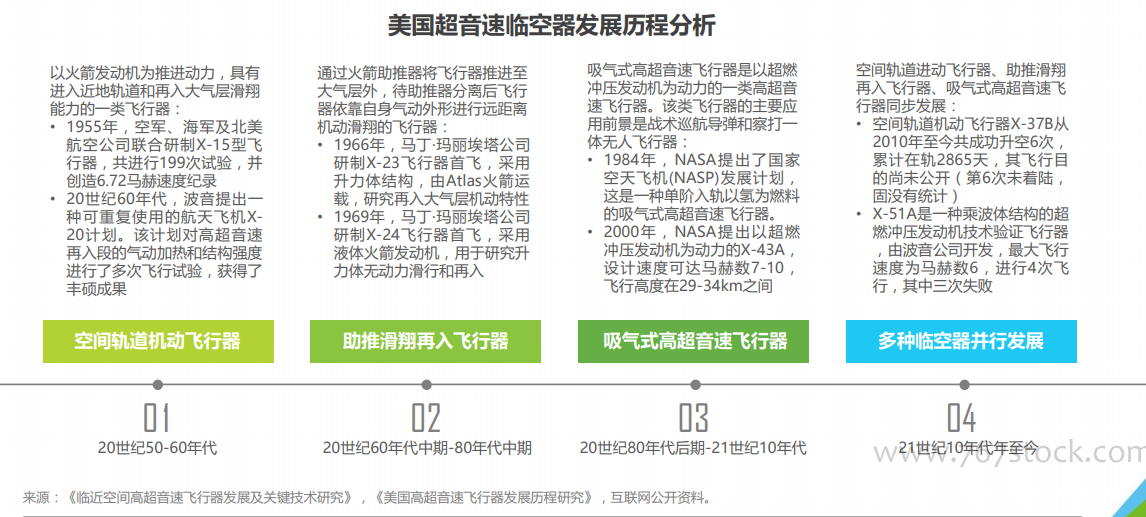

美國高超音速臨空器設計方案最早由錢學森提出,此后美國在高超音速臨空器投入大量人力、物力,但很多計劃都遭遇滑鐵盧。美國在NASP項目失敗后,通過將高難度目標拆解成為多個項目,每個項目僅研究1-2個關鍵技術并通過大量試驗進行研制的方式進行技術積累與儲備。另外,國防部和NASA引入競爭機制,各單位提出不同的方案,由國防部和NASA最終在充分考慮經費、技術等多方面因素后選擇最優的方案進行研發。由于保持長期的競爭,可以打破壟斷,更能充分發揮各單位的能力,達到共同進步。